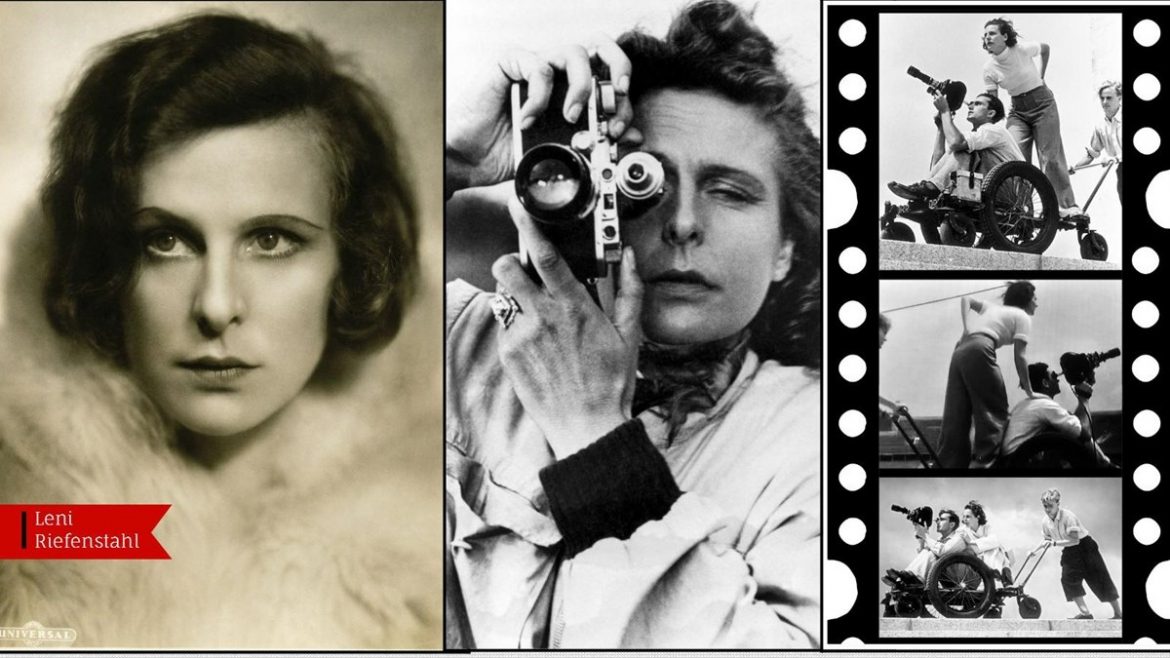

Две жизни, две судьбы |

Марлен Дитрих против Лени Рифеншталь Две безусловно яркие и безусловно противоречивые по отношению друг к другу фигуры, оставившие заметный след в истории культуры и просто в истории ХХ века. Это эссе написано как исследование путём наложения их образов, судеб и смыслов, связанных с обеими женщинами. Думается, получилось весьма интересно и... поучительно.

Несомненно, они были знакомы,

правда, общались немного и не были накоротке. Существует утверждение, что они

не знали друг друга, никогда не встречались, но это явная выдумка или же

основанное на неточных фактах заблуждение. Не знать друг друга и не встретиться

хотя бы однажды они просто не могли, учитывая род их деятельности и место, где

в 20-х годах прошлого века их деятельность протекала – берлинскую киностудию

UFA. В конце концов есть документальное подтверждение,

фотоснимок 1928 года, сделанный на так называемом Берлинском балу прессы,

что-то вроде нынешних презентационных фуршетов. Женщина азиатской внешности

между ними, это Анна Мэй Вонг, киноактриса китайского происхождения. Справа и

слева от неё киноактрисы безупречного германского, нордического происхождения.

С одной из них, с той, которая на снимке слева, Анна Мэй Вонг снялась в

голливудском фильме «Шанхайский экспресс», чем, по-видимому, и объясняется их

совместное дружеское позирование. Что касается киноактрисы справа, её присутствие

на таком снимке объясняется скорее всего ситуационной случайностью. Обратите

внимание: и выглядит, и держится эта вторая, которая справа, как-то неуверенно,

словно сама чувствует неуместность своего присутствия в такой компании. Других

совместных зафиксированных появлений на людях двух этих знаменитых дам история нам не оставила.

В их биографиях, особенно

раннего периода, всё выглядело так, что они вполне могли и, более того, должны

были стать закадычными подругами. Прежде всего можно отметить, что они

ровесницы, разница в их возрасте составляет всего-навсего восемь месяцев.

Марлен Дитрих родилась в декабре 1901 года, Лени Рифеншталь в августе 1902-го.

Место рождения той и другой кинодивы – Берлин, и даже дома, где они появились

на свет и росли, располагались в одном районе на соседствующих улицах. Социальное

происхождение у той и у другой вполне благополучное, хорошего среднего уровня.

Отец Лени Рифеншталь был бизнесменом, владел небольшой производственной фирмой,

отец Марлен Дитрих был офицером полиции, затем участником Первой мировой войны,

которая тогда ещё не называлась Первой, просто Мировой. Обе успели

почувствовать на себе эту войну, были во время неё не малыми детьми, но

подростками, а к концу войны уже зрелыми девушками, как говорится, на выданье. Обе

очень рано ощутили в себе тягу к сцене, к артистизму, особенно к танцам. Да,

поначалу к танцам, обе ― к танцам, словно сговорились. Со временем, впрочем

(опять же обе, словно сговорившись) перешли от танцев к более серьёзным жанрам, Марлен Дитрих стала киноактрисой

и певицей, Лени Рифеншталь киноактрисой, а затем и кинорежиссёром. Их актёрские

дебюты, их развитие их укоренение в профессии происходило, понятное дело, на

берлинской, упомянутой уже, киностудии UFA в одни и те же годы. И тем не менее, подругами они не стали, даже не сблизились, не почувствовали взаимной родственности душ, избегали отзываться друг о друге, словно между ними зияла какая-то непреодолимая пропасть. Будущее показало, что именно так и было во всех смыслах. *** Берлинская

киностудия UFA, где начинала свою карьеру

Мария-Магдалена Дитрих, не особенно благоволила к ней. Стала она сниматься в

начале 20-х годов, сперва в эпизодах, потом в небольших вспомогательных ролях,

затем в ролях посущественнее, и наконец снялась в главной роли в фильма

«Голубой ангел» (1930 г.) режиссёра Дж.Штернберга. Несмотря на успех фильма продюсеры и режиссеры студии не видели в ней

большого таланта и большой перспективы. Поэтому, получив предложение от Штернберга поехать в Голливуд и сняться там,

она раздумывала недолго. В сентябре 1930 года отбыла через океан в США. К этому

году она уже была замужем за одним из сотрудников UFA Рудольфом

Зибером, и у них была дочь Мария (1922 г.р.).

Ещё раньше она сократила своё длинное двойное имя, соединив его в одно; Марлен ― производное от Марии и Магдалены. В

официальных документах она именовалась «фрау Зибер», но все знали её только как

Дитрих, и она оставила себе эту фамилию для общественной и сценической

жизни. Фильм «Марокко» был снят в

Голливуде поразительно легко и быстро, и в конце всё того же счастливого для

неё 1930 года вышел на экраны. Успех был полный. Здесь она уже в том образе загадочной, своевольной, слегка

порочной, но при этом честной, прямой и бесстрашной блондинистой женщины с

большими гипнотизирующими глазами, который стал её визитной карточкой на долгие

полвека. Последовали другие фильмы, большей частью успешные, и как

результат,

безоговорочный статус звезды

Голливуда. Гонорары, автомобили,

вилла,

журналисты — всё, как полагается.

А на её родине начинался

большой фильм в тринадцати (по числу лет) сериях под названием «Тысячелетний

рейх», с подзаголовком «Гитлер — наш рулевой». И вот здесь начинается самое

главное в её жизни, как считают некоторые её биографы. Начинается следование по

выбранному ею пути. Выбор был сделан без колебаний и долгих раздумий. Она

хорошо знала свою страну и свой народ. Восхождение Гитлера к власти происходило

на её глазах, когда она была уже достаточно взрослой, всё видела, слышала и

делала из этого выводы. Поэтому на

риторический клич фюрера и его присных «с кем вы, мастера культуры?», она

немедленно ответила: «С кем угодно, только не с вами, и катитесь вы знаете

куда!..» Буквально в таком тоне она

несколько раз отвечала на примирительные в отношении неё призывы нацистов типа

«вернись, мы всё простим». Ошибочно было бы думать, что

она не хотела в Германию потому, что ей было так сладко в Америке. Не всё и не

всегда было у неё хорошо в Голливуде. Приливы успеха сменялись отливами неудач,

не все фильмы приносили кассу, не все режиссёры жаждали снимать её после того

как разладились её отношения со Штернбергом. Кто-то завидовал ей и потому вёл

под неё подкоп, кто-то считал её ненастоящей, случайной звездой, которая

вот-вот закатится. И действительно, к 1937 году в её карьере обозначился

застой. Впереди замаячила неопределённость и, возможно, безденежность. И при

этом при всём она была иностранкой… И вот, в этот непростой для

Дитрих период нацисты предприняли очередную, последнюю, как оказалось потом,

попытку перетянуть её на свою сторону. И на каком ведь уровне была эта попытка!

Сам министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп лично обратился к ней с

предложением о «сотрудничестве». Сотрудничество должно было заключаться в том,

что она с семьёй возвращается в Германию, снимается там в немецких фильмах у

немецких кинорежиссёров, а государство гарантирует ей все условия, в первую

очередь материальные — не менее 200 тысяч рейхсмарок за участие в каждом

фильме. Цифра огромная для того времени, в масштабе тогдашних цен. Ответ был немедленным,

решительным и вполне в духе Марлен: «Катитесь вы в … !». И чтобы ни у кого больше не

было сомнений насчёт её отношения к режиму, установившемуся на родине, и к

людям на службе у этого режима, она в том же 1937 году подаёт прошение о

предоставлении ей гражданства США. Это было сжигание последних мостов. Сегодня нам, знающим, что

было дальше, кто оказался плохим, кто хорошим, кто кого победил и на чьей

стороне оказалась правда, легко принимать такую позицию как естественную. Но не

всё было так просто в годы, предшествующие началу войны. Да и воевать США стали

с Германией только через два(!) года после начала Второй Мировой. И вспомним,

что не США объявили войну гитлеровской Германии, став против неё в один ряд с

Англией, деголлиевской Францией и СССР. Нет, это Германия объявила войну США в

декабре 1941 года после нападения Японии на Пёрл-Харбор. А настроения в

американском обществе были далеко не у всех антифашистские. Существовало сильное прогерманское и даже

прогитлеровское лобби, и до декабря 1941 года оно имело заметное влияние на

президента и конгресс. Гражданкой США она стала в начале июня 1939 года, а через три месяца Германия начала Вторую мировую войну. Удивительно вовремя подоспело это новое гражданство, ведь теперь путь на родину ей был закрыт окончательно, а когда и чем закончится война, никто тогда знать не мог. *** Лени – это не псевдоним, а

уменьшительно-ласкательное от подлинного её имени Хелена. Полное имя, данное ей

при рождении, было Берта Хелена Амалия Рифеншталь. Согласитесь, что Мария

Магдалена Дитрих выглядит и короче, и

благозвучнее. Но имя – ладно, как говорится, был бы человек хороший. Уж хорошим

ли она была человеком в свои восемнадцать ‒ двадцать лет, или

так себе, но пробивным вне всякого сомнения. В начале пути она видела себя

танцовщицей, мировой знаменитостью вроде Айседоры Дункан, и упорно занималась

этим непростым даже физически видом искусства. Больших успехов не было, но в

общем, выглядело не хуже, чем у других. Однажды она побывала в кинематографе на

демонстрации фильма «Гора судьбы» режиссёра Арнольда Фанка, и так была

впечатлена видом гор и лазающих по ним мужественных актёров, что немедленно

сказала себе: вот это и есть моё! Оставляю танцы и перехожу в кино! Сказано – сделано. Ничтоже

сумняшеся, явилась прямо на студию в офис Арнольда Фанка. Самого режиссёра

тогда не застала, вручила его помощнику своё фото и велела передать, что готова

стать его новой звездой. Забавно? Но ведь сработало! Фотография была удачной, а

режиссёр действительно подыскивал в это время новую молодую актрису под новые

свои сюжеты. В кино тогда всё было много проще, большинство фильмов были ещё

немыми, всё, что требовалось от артистов – надлежащая внешность и умение не

робеть перед камерой. У Рифеншталь это оказалось в наличии. Арнольд Фанк решил

сделать из этой напористой девицы очередную свою кинозвезду. Для начала же

сделал её своей любовницей. Забегая вперёд, скажем, что по адюльтерной части

Лени, возможно, и не превзойдёт Марлен, но вот использовать близких мужчин к

своей практической выгоде, в отличие от Марлен, научилась немедленно на всю дальнейшую свою жизнь и карьеру. Фильм 1926 года «Священная гора» стал удачным и для режиссёра, и для новой актрисы.

Последовало несколько других фильмов с участием Рифеншталь – «Большой прыжок», «Белый ад Пиц-Палю», «Буря над Монбланом», «Белое безумие». К 1930 году она была уже действительно

звездой немецкого киноэкрана. По нынешним временам все эти фильмы, конечно же,

не выглядят шедеврами, но тогда они смотрелись и воспринимались публикой с

энтузиазмом.

Вышедший на экраны в марте

1932 года фильм «Голубой свет», в

котором Рифеншталь не только играет главную героиню, но и выступает как

режиссёр ― звуковой, но оставляет

впечатление немого, так мало в нём человеческой речи. Действие там происходит в

горах, где-то в Альпах, где невежественные крестьяне из горного селения

третируют одиноко живущую девушку Юнту, этакую дочь природы, гордую и

неприступную, немного дикую, но добрую внутри, которая одна знает тропинку

вверх, к пещере на вершине скалы, где в полнолуние загорается колдовской,

загадочный голубой свет. В самом

конце фильма Юнта гибнет, сорвавшись с этой высокой скалы… Фильм этот не стал

шедевром, как и прежние фильмы с участием Лени, но не стал и убыточным, что

одно уже можно считать успехом, учитывая её двойное здесь амплуа – актрисы и

режиссёра. И вот, мы подходим к

торжественному моменту. К главному моменту в жизни нашей неподражаемой героини.

Момент наступил в феврале 1932 года, место действия – берлинский Дворец спорта,

знаменитый Sportspalast, облюбованный

нацистами для их съездов и митингов по причине его сверхвместимости. Происходил

очередной митинг НСДАП с центральным его пунктом – выступлением лидера партии

Гитлера. Наша героиня на этот митинг явилась, пробыла на нём до конца, и речь

Гитлера выслушала с затаённым дыханием и учащённым сердцебиением. Это не

домыслы, не предположения, это неосмотрительно написала она сама в поздних

своих мемуарах. Дословно: «Мне казалось, будто передо мною разверзлась

поверхность земли, словно полушарие, неожиданно расколовшись, выбросило

огромную струю воды, столь мощную, что она достала до неба и сотрясла землю…» Речь Гитлера ― струя

воды… М-да, образы, однако, у

впечатлительной этой фроляйн. Немедленно созревает решение:

она должна увидеть этого человека. Не из зала, снизу вверх, а напрямую, визави.

Она должна высказать ему, всё, что думает, что её переполняет, о чём беспокоится

её сердце. А он должен увидеть её, выслушать, и убедиться, что она способна

быть полезной ему и его делу. Что она нужна ему! Пишет письмо Гитлеру и бесстрашно отсылает

его в надежде на отклик. На письмо к Гитлеру с

просьбой о встрече она получила положительный ответ и даже – о чудо! ― приглашение к посещению. В мае встреча

состоялась. Напомним, что в 1932 году Гитлер ещё не был ни канцлером, ни

фюрером германской нации, а был только лидером рвущейся к власти

националистической партии. Послевоенные объяснения Рифеншталь, что она была

вынуждена сотрудничать с Гитлером, так как он был законным главой государства и

обладал неограниченной властью, таким образом, критики не выдерживают. Она

пришла и предложила себя не государству, но – нацистам. Марлен Дитрих нацисты на

государственном уровне обрабатывали в течение нескольких лет, убеждали,

приманивали деньгами, уговаривали вернуться в Германию и сотрудничать с ними.

Марлен решительно и даже грубо отшивала их. Лени Рифеншталь никто не звал, не

уговаривал. Она пришла сама. Почувствуйте, друзья мои, разницу! Как оказалось, Гитлер всё

знал о ней, видел фильмы с её участием, они ему нравились, особенно полюбил он

сцену «Танец у моря» из фильма «Священная гора». Автор этих строк не поленился,

пересмотрел и этот немой фильм, и этот странный танец, но не понял в чём же их

достоинства. Вкусы автора и фюрера по данному вопросу не совпали. Разговор Гитлера и Лени был

продолжительным и доверительным. Они расстались очарованные друг другом.

Рифеншталь сказала в позднем интервью: «Он излучал какую-то гипнотическую силу». Подумала и прибавила: «Но как мужчина он меня совершенно не привлекал». Слухи о её многочисленных

любовных связях вовсе не были лишены оснований, но с фюрером, если связь и

была, теперь уже навсегда останется большой тайной. На прощание Гитлер сказал: «Когда я приду к власти, вы будете снимать

фильмы для меня». Ждать оставалось совсем недолго. *** Доподлинно известно, что Гитлер был поклонником таланта Марлен Дитрих,

любил фильмы с её участием, хвалил её и сожалел, что такая эффектная фрау,

подходящая по всем статьям к его режиму, не ценит ни его режима, ни его самого,

живёт и работает не в фатерланде, а в еврейско-бкржуазных Соединённых Штатах.

Этой своей слабости к Дитрих фюрер не афишировал, а вот рейхсминистр Геббельс

говорил о том вслух, он не просто хвалил её, он ею восхищался, и, поскольку

кино находилось в его ведении, неоднократно предпринимал попытки вернуть

беглянку на родину, обещая ей все блага, и в первую очередь — статус главной

кинозвезды великой Германии. Все старания нацистов в этом направлении, как мы

уже знаем, закончились неудачей. О прогерманских настроениях в

Америке предвоенных лет свидетельствует сам Голливуд. В фильме «Ключ» 1958

года, где речь идёт об американских и британских моряках в Атлантике, один

герой звонит по телефону другому: «Только

что сообщили, что Америка, наконец, вступила в войну!» — «Правда?.. А на чьей стороне?» ― иронически уточняет

собеседник, американский морской офицер. В другом, относительно недавнем,

фильме «Чёрная орхидея» один из героев, он по сюжету является голливудским

продюсером, говорит за беседой своему гостю: «Конечно, Гитлер слегка перегнул

палку, но я думаю, мы ещё пожалеем, что в этой войне были не на его стороне». И

много других подобных свидетельств можно найти в американском кино и

литературе. Но многие люди ― как правило,

это были незаурядные, творческие личности ― поняли всё очень рано, а если не

поняли, то почувствовали кожей, всей своей натурой. «Есть только одна политическая система, которая не может дать хороших

писателей, и система эта фашизм. Потому что фашизм — это ложь, изрекаемая

бандитами». Догадайтесь, кто это сказал во весь голос в 1937 году… Эрнест

Хемингуэй, речь на Конгрессе американских писателей. Мужчины, которых любила

Марлен Дитрих, неизменно были и её единомышленниками. Возможно, потому и были

ею любимы.

Одним из таких её мужчин был

другой знаменитый пиатель, Эрих Мария Ремарк. Соотечественник, земляк (пруссак,

как и она), такой же творческий человек, ну, и, что самое важное,

единомышленник. Оба они твёрдо и бескомпромиссно отнеслись к тому, что

произошло на их родине. Но ведь мало отнестись к чему-то тем или иным образом,

главное, в чём у тебя это выразилось, поговорил ты об этом с друзьями,

пожаловался маме, или же заявил во всеуслышание. Они — заявили. Каждый

по-своему, но без обиняков и очень громко. А поскольку оба были мировыми

знаменитостями, их декларативная позиция стала известна всем и сослужила свою

службу, кого-то поддержала, укрепила его дух, кому-то раскрыла глаза, кого-то

подтолкнула к борьбе против зла. В том, что нацизм есть зло,

не сомневались ни Хемингуэй, ни Чарли Чаплин, ни Ремарк, ни Марлен Дитрих, ни

Лион Фейхтвангер, ни Бертольд Брехт. Но Чаплин был англичанином, Хемингуэй

американцем, а Брехт и Фейхтвангер — евреями. Их анитифашизм был делом

понятным. Но вот эти двое — чистокровные немцы, не обиженные судьбой,

обласканные публикой и прессой, не нуждающиеся ни в чьей и ни в какой

поддержке. Чего им не хватало? Они отважились на то, на что

не отважился тогда ни один другой немец. Они осудили и обвинили весь свой

народ. Это было необычно, непривычно и не всем понятно. Незыблемая советская

идеологическая догма того времени гласила, что народ не может ошибаться, не

может быть виновен и наказуем. Вся вина ложится на правящую страной

политическую верхушку. Вот сам Гитлер, его партия и, конечно, конкретные

исполнители преступлений, они, да, могут быть и виновны, и должны быть

наказаны. А народ — он жертва, он был обманут, подвергнут частично насилию,

частично оболваниванию, он запуган, он загнан в свои жилища, и вынужден

молчаливо терпеть беспредел. Именно так трактовалось общественным мнением

происходящее в те годы в Германии. Увы, это не так, с грустью

констатировали Ремарк и Дитрих. Немецкий народ не был обманут нацистами, он сам

обманул себя. Он не просто поверил лозунгам и обещаниям нацистов, он их

одобрил, он охотно стал следовать им и работать на них. А лозунги эти были

открытые и циничные: Германия только для

немцев, инородцев долой, в первую очередь, конечно, евреев; несогласных в

концлагеря, а упорствующим виселица; Германия перестаёт быть парламентской

республикой, становится рейхом с фюрером во главе; окрестные страны должны подчиниться воле

Германии и поделиться с нею своей территорией, а кто заартачится, тот

почувствует на себе силу германского оружия; немец — высший тип и олицетворение

белой, высшей, расы, все другие нации, не говоря уже о низших расах, должны

служить ему… и т.д. . Всё это было громогласно сказано

и написано чёрным по белому, и всё это пришлось большинству немцев по вкусу.

Народ Германии пошёл за Гитлером без принуждения, по собственной воле, вот

главная шокирующая многих мысль, высказанная Ремарком и Марлен Дитрих. Ремарк

говорил об этом во многих своих публикациях, но убедительнее всего выразил эту

мысль в романе «Тени в раю», где описывается жизнь в Америке во время войны

беглецов из Германии, среди которых был и он сам. Марлен Дитрих не писала ни

романов, ни публицистических статей, ни эссе. Но она давала много интервью, в

которых высказывала всё, что считала нужным, а после начала войны стала

выступать по радио, участвовать в разных собраниях, митингах, форумах. Все её

заявления, все её выступления содержали ту же мысль, что высказывал её друг

писатель: Гитлер преступник и негодяй,

но народ Германии, который привёл его к власти, тоже несёт ответственность за

происходящее. Позже, когда в начале 1945

года Марлен ступит на очищенную от нацистов землю Германии, увидит руины

разбомблённых союзниками городов и немногих оставшихся в живых измождённых,

оголодавших жителей, она произнесёт самые жестокие слова в адрес своей родины: «Да, немцам досталось от этой войны, они словно прошли

через ад, но они это заслужили». Эти слова её бывшие

соотечественники будут потом припоминать ей до самой смерти и даже после

неё. *** Когда в январе 1933 года

Гитлер, наконец, воцарился в Германии, жизнь Лени Рифеншталь начала меняться

радикально. Со съёмками фильмов про отважных женщин-скалолазок приходилось

расставаться и переходить на съёмки людских масс, политически грамотных, расово

полноценных, идеологически безупречных. Первое задание Лени получила в том же

1933 году. У нацистов была славная традиция ежегодных съездов партии, а в этом

году предстоял уж и вовсе «съезд победителей». Не заснять этот съезд и не

сделать из материала сильный пропагандистский фильм было бы непростительно. Увы, фильм решительно не

получился. У нацистов ещё не было опыта победителей, а у Лени ещё не было опыта

съёмки таких масштабных мероприятий. Фильм не вышел на большой экран по причине

его явной слабости. Лени сразу же было дано задание готовиться к съезду следующего

года, и уж тогда не подкачать ни в коем случае. Она не подкачала. Не

подкачали и национал-социалисты. Гитлер и Геббельс прекрасно понимали важность

визуальной пропаганды, и не пожалели никаких средств и ресурсов ни для самого

съезда 1934 года, ни для фильма о нём. Рифеншталь пишет, что не хотела браться

за эту работу, что просила освобождения от неё, но Гитлер, якобы, сказал: «Фроляйн Рифеншталь, я прошу вас пожертвовать мне шесть дней из вашей

жизни. Всего шесть дней!». Могла ли молодая дама устоять перед такой

галантной просьбой фюрера? Так называемые «съезды» НСДАП

в тридцатых годах, конечно же, не были просто партийными съездами. Это были

масштабные зрелищные мероприятия, постановочные мистерии в духе опер Рихарда

Вагнера, с многотысячными массовками, с построением в километровые колонны, с

маршированием, с выкрикиванием хоровых речёвок, с краткими речами малых вождей

партии и самое главное ─ с речами самого

фюрера. Спектакль длился не один

день, и каждому дню отводилось своё назначение. Всё это нужно было запечатлеть на плёнке, а потом скомпоновать в

один нетривиальный фильм хорошей продолжительности. Лени справилась с задачей

на отлично. В её распоряжении было 30

кинокамер, 35 кинооператоров и вспомогательная команда из 170 человек. Метраж

плёнки был неограничен, технические средства обеспечивались по первому её

требованию. Себя она в дни съёмок не

щадила, не щадила и других. Сентябрь 1934 года стал её звёздным часом. К концу

съезда она имела столько отснятого материала, что его хватило бы на десяток

подобных фильмов. Предстояло сделать лишь один, но превосходный, способный

поразить всех и вся. Монтажная работа заняла целых полгода. Премьера фильма

состоялась 28 марта 1935 года. Гитлер сам придумал фильму название «Триумф

воли». Это был триумф и Лени Рифеншталь. Вопрос, который по сей день

не даёт успокоиться как поклонникам Лени, так и её ненавистникам: возможно ли

было создать гимн национал-социализму, не будучи национал-социалистом самому,

пусть не формально, но по убеждениям?.. Каждый отвечает на этот вопрос в зависимости от своих мыслительных

способностей. У апогея славы Лени

Рифеншталь есть две недосягаемые вершины – «Триумф воли» и «Олимпия». В

сравнении с этими фильмами остальные её творения заслуживают разве что

снисходительного упоминания. На фильм об Олимпийских играх в Берлине сентября

1936 года были затрачены ещё большие средства, чем на «Триумф воли».

Парадоксально, но этот якобы спортивно-документальный фильм по своей

пропагандистской мощи должен был превзойти фильм о партсъезде. И превзошёл!

Причина этого проста: съезд НСДАП был событием внутригерманским, Олимпийские

игры, хотя и в Берлине, всё же были событием мирового масштаба. Все флаги были

в гости к немцам, и все потом захотели смотреть фильм о себе, о событии, в

котором участвовали. Вновь неограниченный

предоставленный государством бюджет, вновь три десятка кинокамер новейших

конструкций, около двух сотен помощников, техническое обеспечение всех мыслимых

видов, вплоть до дирижаблей и воздушных шаров, с которых обеспечивался «вид

сверху», вновь новаторские приёмы Лени Рифеншталь, частью ранее задуманные,

частью рождающиеся на ходу. Соревнования проводились в 36 видах спорта, и

каждое необходимо было заснять, чтобы потом можно было отобрать самые лучшие,

самые зрелищные эпизоды. Было отснято немыслимое количество плёнки – 400

километров. Не 4 километра и не 40, а 400!.. А изготовление из всего этого

поистине гигантского материала «нормального» фильма заняло… два года. Потому что отбирала материал лично

Лени, сама просматривала каждый кадр, и решала – подойдёт, не подойдёт. Но зато

и фильм получился – до сих пор специалистами считается лучшим фильмом о спорте.

Браво, фроляйн Рифеншталь, браво!.. Ну, а то, что на майках немецких

спортсменов красуется свастика, то, что

крупным планом Гитлер с Геббельсом улыбаются нам с трибуны, это ведь так было,

этого не вырежешь…

Кинематографисты и

искусствоведы единогласно причисляют «Триумф воли» и «Олимпию» к самым высоким

достижениям киноискусства. Правда, они затрудняются с определением их жанра.

Одни считают их документалистикой, другие постановочными фильмами, третьи

пропагандистскими. Но почему же «или – или»? В них есть и одно, и другое, и

третье. Синтез, давший на выходе результат, необходимый заказчику и

исполнителю. И особый результат для

фроляйн Рифеншталь ─ гонорар в 400 000 марок. *** До вступления США в войну с Германией (по

«приглашению» Германии, напомним) Марлен Дитрих продолжала сниматься в

голливудских фильмах, но с изменением обстановки полностью переключилась на

общественно-политическую деятельность. Всё, что она могла делать, используя

свою известность и свои связи, она делала. Она объездила всю страну, агитируя

население за поддержку армии и флота, призывала подписываться на военный заём,

и делала это намного эффективнее других агитаторов. Выяснилось, что она умела

не только петь, танцевать и разыгрывать по сценарию роли, но и говорить без

бумажки так, что тысячные толпы аплодировали ей и кричали: «Браво, Марлен,

ура!». Вскоре и этого ей показалось

недостаточно. Её дочь Мария утверждала: «Она так ненавидела нацистов, что сама

хотела воевать, и, если бы ей позволили, взяла бы в руки автомат и отправилась

бы на фронт». Автомата ей не дали, но на фронт она, к её радости, всё же

отправилась. К 1943 году в армии была создана и успешно действовала Служба

организации досуга войск, этакий аналог нашего Управления фронтовых концертных

бригад. Дело это было вовсе не безопасное, и её отпускать не хотели, но она

настояла. Там Марлен нашла себя и своё место в этой войне. В действующей армии

США, в офицерском звании капитана, она прошла весь отрезок войны от начала 1943

года до мая 1945-го. Позже она утверждала, что этот отрезок был самым

счастливым в её жизни, самым значительным и дорогим её сердцу. Конечно, её

офицерское звание было не вполне настоящим. Оно было присвоено ей и ещё

нескольким артистам на случай плена. С той и с другой стороны к пленным

офицерам относились гуманнее, нежели к рядовым. Будем помнить: для Марлен

оказаться в немецком плену означало куда большую беду, чем для любого из её

коллег. Весной 1943 года она морем

прибыла в Северную Африку, где объединённые франко-англо-американские войска

добивали и выдавливали прочь экспедиционный корпус Эрвина Роммеля. Здесь и

началась та её работа (или служба?) в составе действующей армии, подобрать

определение которой будет непросто. Разумеется, она часто пела для солдат их

любимые песни, но ещё чаще просто общалась с ними, разговаривала со сцены,

вернее, с того, что заменяло в этот раз сцену — с кузова грузовика, с наспех

сколоченного помоста, со штабеля ящиков, просто с какого-нибудь пригорка. С нею

было несколько музыкантов-аккомпаниаторов и несколько коллег артистов, но

звездой, конечно, была она, солдаты и офицеры собирались, чтобы видеть и

слышать именно её, облачённую, как и все они, в военную форму. С фотографий и

хроникальных кинокадров тех лет смотрит на нас, улыбается, машет рукой, другой рукой обнимая какого-нибудь

счастливца сержанта или капрала, Марлен в пилотке, в фуражке, в каске, в

форменной рубашке, в мундире, в бушлате, то есть, в армейской одежде по

обстановке или погоде. И всё это выглядело на ней совершенно естественно, всё

ей, что называется, шло. А что могло бы не пойти Марлен, такое и представить

трудно.

К концу 1944 года практически

вся Франция была очищена от немцев. Союзные войска, двигаясь с боями на восток,

подошли к границе Германии. Теперь уже опасность нависла над самим рейхом. С

востока к нему приближались советские войска, с запада — англо-американские.

Вплотную к германской границе союзники подошли на северо-востоке Франции и в

Бельгии, в Арденнах. Арденны — малонаселённая

гористо-лесистая местность на стыке Голландии, Бельгии, Германии и Люксембурга,

в правом верхнем углу карты, если перед вами карта Франции. Здесь союзники

замедлили своё продвижение и остановились для передышки, накопления сил и,

заодно, празднования Рождества. Прибыла сюда и группа артистов из Службы досуга

с Марлен Дитрих в их числе. Все приготовились комфортно и весело встретить

праздник, отдохнуть и набраться бодрости в этой живописной сельской местности

перед новым своим наступлением и новыми военным успехами. И тут произошло то, что

прошляпила союзная разведка и чего не ожидали ни английские, ни американские

генералы. Именно здесь в декабре 1944 года, германская армия перешла в

контрнаступление. Немецкая разведка, в отличие от американской, работала

грамотно. В числе прочих сведений у немцев были сведения о нахождении где-то

здесь их знаменитой бывшей соотечественницы. Однофамилец Марлен генерал СС Зепп Дитрих, командовавший одним из передовых

танковых корпусов, приказал разыскивать её, а при обнаружении схватить и

доставить к нему. Даже думать не хочется, что могло бы с ней статься, попади

она в руки к эсэсовцам. Но бог миловал, ей и её группе удалось лесами и

ложбинами, проблуждав по снегу без еды и воды более суток, всё же выйти из

окружения. Аккурат к её сорок третьему дню рождения. Вскоре американское

командование опомнилось, перегруппировало свои силы, подтянуло резервы,

задействовало авиацию, и немцы были остановлены, а затем и отброшены на прежние

рубежи. Бои продолжались ещё несколько

дней, но в целом тактический блицкриг немцев закончился неудачей. Порядок у

союзников восстановился настолько, что артисты даже смогли дать несколько

концертов для измотанных и деморализованных солдат. Но это были уже не те

солдаты и не те артисты. Во время отступления Марлен отморозила (к счастью, не

сильно) руки и ноги, и даже — о, господи боже! — подхватила, как и многие

другие, дизентерию. Позже она вспоминала об этом с юмором и даже с некоторой

гордостью: вот, дескать, я была как все,

ничем не отличалась. Очевидец рассказывает, что,

выходя в те дни на сцену, она делала такое вступление: «Ребята, вы знаете чем

страдаем сейчас все мы. Поэтому, если мне вдруг придётся убежать со сцены на

половине песни, вы поймёте, я надеюсь, в чём дело». Дружный хохот и

аплодисменты. Ну как не восхищаться такой женщиной! Вскоре уже союзники перешли в

наступление, и в январе 1945 года передовые их части ступили на землю Германии.

Здесь Марлен впервые увидела разрушенные войной дотла немецкие города и здесь

произнесла ту жестокую фразу о том, что немцы заслужили свою нынешнюю участь. *** 1 сентября 1939 года Германия

напала на Польшу, начав ещё одну Мировую войну, но вначале она называлась

просто Польской кампанией. Лени Рифеншталь получила соответствующее её

тогдашнему статусу задание «освещать» эту кампанию, снимать её для

документально-пропагандистского фильма. Надев полувоенную форму, она с группой

помощников последовала за наступающей армией. Война ей не понравилась. Лицо у

войны оказалось не женское. Там было

слишком много пожаров, взрывов, стрельбы, крови, смертей. Её тонкой

артистической натуре всё это претило, а интуиция подсказывала, что сделать из

этого героико-патриотический фильм вроде «Триумфа воли» не получится.

Рассказывают, что Генрих Гиммлер побледнел и едва не лишился чувств, когда

однажды лично присутствовал на массовом расстреле евреев. У рейхсфюрера СС

тоже, несомненно, была тонкая, ранимая, артистическая натура.

Под предлогом нездоровья Лени

покинула Польшу, и вернулась домой, в Германию. Чтобы избежать в дальнейшем

таких поручений, она придумала себе проект: снять игровой художественный фильм

«Долина» по сюжету одноимённой оперы композитора ДʹАльбера. Эта опера была среди любимых опер

Гитлера, и таким образом, государственную важность и финансирование проекта она

обеспечила. С завершением этого фильма

она не спешила, она должна была демонстрировать занятость, чтобы её не запрягли

в какую-нибудь другую работу, связанную с войной. Нужно было дождаться её

окончания, а окончание, хотя и близилось, но вовсе не такое, какое обещал

великий фюрер. За все военные годы можно отметить только одно заметное событие

в её жизни: в марте 1944 года она неожиданно для окружающих сочеталась браком с

обер-лейтенантом Петером Якобом, ничем не примечательным, не слишком молодым

фронтовым офицером. Загадка разрешилась после того как «молодую» пару (Лени

было уже 42 года!) принял в своей резиденции Бергхоф и официально поздравил сам

Гитлер. Знающие люди говорили, что сам же Гитлер и велел Лени выйти наконец

замуж, чтобы не смущать германскую молодёжь своим слишком уж свободным образом

жизни. Фюрер, как известно, был поборником нравственности и здоровой немецкой

семьи. Сам он, однако же, не чуждался холостяцких плотских радостей с

незамужней молодой Евой Браун. Проводив

новоиспечённого мужа на фронт, она уединилась и затихла в своём загородном доме

в южной части горного Тироля. Она уже не сомневалась, что развязка затеянной

вождём гигантской авантюры совсем близка. Развязка пришла в апреле 1945 года в

виде американских офицеров и солдат. Они

немедленно арестовали Лени по обвинению в принадлежности к нацистской верхушке.

Тироль был в зоне оккупации французов, и поэтому вскоре американцев сменили

французские военные власти. Они были не столь придирчивы, как американцы, и

Лени вскоре выпустили. Затем снова арестовали. Затем снова отпустили. В третий

раз арестовали. Расследование длилось и длилось. Наконец, к 1950 году комиссия

по денацификации вынесла окончательный вердикт: «В НСДАП не состояла, к

преступлениям нацистов не причастна, но была их сторонником и попутчиком». С этим её отпустили, наконец,

окончательно. На протяжении всего расследования, а затем на

протяжении всей оставшейся жизни она утверждала, что ничего не знала о

преступлениях режима в Германии, а тем более в завоёванных странах. Ничего! Ни

о концлагерях, ни о повальных арестах, ни о массовых казнях, ни об уничтожении

евреев как народа. Когда после войны правда открылась, она была потрясена до

глубины души. Кто бы мог подумать, что

Гитлер так бесчеловечен, ведь с нею он всегда был дружелюбен, обходителен,

приветлив. Ах, ах, какое разочарование и какой ужас все эти лагеря смерти… Вся дальнейшая жизнь Лени Рифеншталь протекала под

девизом «Отстаньте вы от меня с этим Гитлером и с нацизмом!» В десятый, в сотый, в тысячный раз ей то и

дело приходилось повторять: она всего

лишь кинодеятель, актриса и режиссёр, она ничего не смыслила в политике, ей

выпало жить в своей стране одновременно с Гитлером и его присными, но сама она

к ним отношения не имела. Кроме того, она женщина, а женщины вообще в политике

мало смыслят. Отвяжитесь!

В 1992 году к её 90-летию о ней был снят

биографический фильм. Казалось, она подошла к порогу своей жизни. Но нет, она и

здесь перехитрила всех и вся, в том числе, похоже, саму человеческую природу.

Она и не думала, подобно Марлен Дитрих, скрывать от людей свою старость,

уединяться и ждать неизбежного. Продолжала выходить на люди, выезжать за

границу, снимать документальные ленты и сниматься сама. Последнего ей делать

явно не следовало, в глубокой старости при неуместном макияже она, мягко

скажем, не выглядела привлекательной. На

некоторые её снимки поздних лет лучше не смотреть. Про одну такую даму И.А.

Бунин написал жестоко: «Она походила на

смерть, собравшуюся на бал» (рассказ «Благосклонное участие»). Смерть явилась за ней очень и очень не скоро ─ в

сентябре 2003 года. Тихо и мирно на 102-м году жизни она скончалась во сне в

своей постели, на своей вилле, на берегу озера в живописной местности южной

Баварии. 101 счастливо прожитый год! Вот

как расщедрилась на этой выдающейся, без всяких кавычек, женщине природа, не

слишком обычно щедрая на такие подарки. Должно быть, кто-то там, вверху, решил

предоставить ей дополнительное время для обдумывания и переоценки своей жизни:

всё ли было в ней как надо, не пора ли уже, наконец, задуматься над прожитым и хоть в чём-то раскаяться?.. *** «Мне кажется, я умру

молодой», ― сказала Марлен Дитрих в начале своей карьеры. Неизвестно, какими

предчувствиями и комплексами она тогда мучилась, но дай бог каждому так

ошибиться. По окончании войны она прожила ещё столько же, и даже на пару лет

больше, продолжала концертировать и сниматься в кино вплоть до 70-х годов,

снялась в нескольких антивоенных, очень сильных, фильмах («Свидетель

обвинения», «Заграничный роман», «Нюрнбергский процесс»). В 1963-м году

побывала с гастролями в СССР, дала несколько концертов в Москве и Ленинграде,

и, хотя ей было тогда уже 62 года, выглядела отсилы на сорок, публикой была принята

с восторгом. Зрителям запомнился эпизод её выступления в московском Доме

литераторов: ей задали вопрос, кого из современных русских писателей она знает,

она ответила, что восхищается Паустовским, а тот был как раз в зале, она

попросила его подняться на сцену и, выражая свои чувства, опустилась перед ним

на колени. Глубокая, тонкая проза Константина Паустовского сегодня, надо

сказать, широким читателем подзабыта. Она пережила и Гитлера, и

Сталина, и Муссолини, и Рузвельта, и Гарри Трумэна, и генерала Франко, и Мао

Цзе-дуна, и Джона Кеннеди, и Хемингуэя, и Ремарка, и Чарли Чаплина, и Грету

Гарбо, и своё второе издание Мэрилин Монро, и Хрущева, и Брежнева… Да что там Брежнев, она пережила два

государства — ГДР и СССР. Она дожила до воссоединения Германии, и могла бы

стать гражданкой этой новой Германии, где уже сменилось два поколения и где её

знали уже не так хорошо, а те, кто знали, относились с пиететом как к исторической личности. Но она уже была затворником.

После своего семидесятисемилетия поселилась в своей парижской квартире на улице

Монтень и отгородилась от мира. Трудное, но мудрое, как у неё во всём, решение.

Она не хотела, чтобы люди видели её, которая когда-то чаровала всех мужчин

мира, в состоянии немощной, усыхающей мумии. Общались с ней и могли её видеть в

последние годы только несколько человек из приходящей обслуги.

Смерть наступила в мае 1992

года. По решению родственников — дочери Марии, её мужа и их потомства — местом

захоронения было определено кладбище вблизи Берлина, рядом с могилой её матери.

Марлен, наконец, возвращалась на родину. Из Парижа самолётом гроб был

доставлен в аэропорт Берлина, и оттуда на открытом катафалке через весь город

медленным ходом до кладбища. Берлинцы выстроились вдоль маршрута и почтительно,

молчаливо провожали её. На одном из домов его жители

вывесили самодельный большой плакат, на котором частью по-французски, частью

по-немецки было написано: «Adieu Marlene! Dankeschön!» (Прощай, Марлен! Спасибо тебе!). Это говорили ей

берлинцы, её земляки. Надо полагать, Марлен в этот

момент благосклонно улыбалась им и прощально помахивала с небес рукой. | |||||||||||

Наверх | |||||||||||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК