Этот пылкий Шлиппенбах |

Запоздалая рецензия на книгу: Шлиппенбах Николай Андреевич, «Путешествие во времени далеком и близком», Санкт-Петербург, «Арден», 2005 Это книга настоящая, написанная настоящим человеком, настоящим языком о настоящей жизни. По нынешнему времени, это очень и очень немало. И даже больше – это замечательная редкость. Не художественная, к сожалению, а может, к счастью, проза, но так и просится под большое художническое перо в качестве сюжета для романа о том времени. Оно, то время, не покинет нас ещё очень и очень долго.

Кому угодно назови

эту фамилию, спроси откуда она, и в девяноста случаях из ста услышишь

безошибочное: как же, это Пушкин, поэма «Полтава». Да ещё и процитируют: Уходит Розен сквозь теснины, Сдаётся пылкий Шлиппенбах. Фамилия,

что и говорить, историческая, звучная, к нашей классике отсылающая. Вот

потому-то я почти машинально взял в руки книжку, на обложке которой значился

автором некий Николай Шлиппенбах. Книжечка, должен признаться, непритязательного вида,

да и внутри, как полистаешь, не сразу поймёшь – что это и зачем оно нужно?

Такие книжки большей частью издают за

свой счет либо начинающие авторы, либо авторы перезрелые, которым вздумалось

поведать миру перезрелые плоды их многолетних размышлений. Но поскольку

отдавали её бесплатно, придираться не стал. Перефразируя пословицу, дарёной

книжке в оглавление не смотрят. Бесплатно можно взять даже поваренную книгу,

при этом будучи противником гурманства. Поначалу

книжка подтвердила опасения. Даже название её претенциозно – «Путешествие во времени далёком и близком»,а всего-то автобиографические записки никому не известного человека. Неужели он

всерьёз надеялся, что фамилия его вытянет и всё оправдает? На графоманство

вроде бы не похоже, но и на мемуаристику не очень. Странная такая смесь

семейного альбома и пространных путевых записок. В книге полно стихотворных

столбцов, занимающих иной раз целые страницы, а также любительских фотографий

весьма слабого качества. Стихи принадлежат, конечно, автору, а фотографии, по

его замыслу, дают представление о нём самом, его родственниках, друзьях и

знакомых. Но у Герцена, например, не было фотографий, а «Былое и думы» мы с

горячим интересом перечитываем вот уже почти двести лет. Одним словом, взялся я

за эту книжечку не скоро и без всякого энтузиазма. Но что-то в ней притягивало, что-то заставляло прочитать,

хотя бы фрагментарно. Фрагментарно я и начал, притом начал с середины. Вскоре

вынужден был вернуться к началу, а потом, уже невольно, принялся читать

по-настоящему. Николай Андреевич Шлиппенбах родился в 1928 году в

Тобольске, в ссылке, где всего лишь десять лет назад «томился», тоже в ссылке, бывший император Н.А.Романов с

семьей и обслугой. Нет, сослан был не новорожденный и даже не роженица, а, разумеется,

отец ─ Андрей Павлович Шлиппенбах, за которым в точном соответствии с

традициями декабристок последовала жена. Дворянин, барон, пусть даже бывший, да

ещё с приставкой «фон», такой, конечно же, не мог остаться на свободе. Для

начала только сослан. Дальнейшее последовало в знаменитом 1937 году. Последовал

арест. Быть арестованным в 1937 году, да притом находясь уже в ссылке… Мать

Николая, будучи женщиной умной и предусмотрительной, всё поняла. К тому же её

предупредили доброжелатели: через день или два явятся и за ней, а сына

определят в детдом. Не мешкая, собрала

вещи и под утро уехала с девятилетним сыном, спасла и себя, и его. Вот такое милое начало жизни и всей биографии

автора книги. Дальше будет не легче. Пересказывать всю книгу ─ только её портить. Но

какую-то канву наметить всё-таки придется, чтобы возможный читатель понял, о

чем речь. Родословная автора интересующей нас книги впечатляет.

По отцовской линии он действительно дальний

отпрыск того самого Шлиппенбаха из

«Полтавы», шведского генерала по имени Вольмар. Также есть в его жилах толика

крови не менее знаменитого М.А. Бакунина, основоположника отечественного

анархизма. По материнской линии он правнук И.И. Петрункевича, известного

политика последних царских лет, общественного деятеля, по партийной

принадлежности ─ кадета. Этому человеку удалось избежать пролетарского гнева,

он умер в эмиграции, в Праге, в том же 1928 году, в каком появился на свет наш

герой, его правнук. Но ещё большей фигурой, а на мой взгляд, фигурой великой, является хотя и не родственник, но самый

близкий друг семьи Петрункевичей ─

академик В.И.Вернадский. Фигура это мировая, знаковая, безоговорочно всеми

ценимая и признаваемая. Даже советская власть оценила Вернадского, и не только

не преследовала его, но всячески заботилась и окружала благами. Николая

Шлиппенбаха академик знал, любил и считал его то ли внуком своим, то ли

правнуком. Впоследствии академик не раз выручал Николая из трудных и опасных

ситуаций. Так что же было дальше? Мать привезла сынишку домой, в

Москву, сдала на руки своему отцу М.И.Петрункевичу, а сама на время скрылась.

Искали её или нет, мы не знаем. Примерно через год отец и дочь решили, что

Москву лучше покинуть, и перебрались в Ленинград, где ситуация была спокойнее,

а шансов уцелеть больше. И расчет их оправдался: три последних предвоенных года,

как напишет потом сам Николай Шлиппенбах, «отложились

в моей памяти как самые счастливые в

моём коротком детстве». Счастье заключалось в том, что их не арестовывали,

не ссылали, не тягали на допросы. Как немного нужно было в то время для

счастья!.. Но вот грянула война. Судьба блокированного Ленинграда

всем известна. Выжить в блокаду удалось не всем, ещё меньшему числу удалось

эвакуироваться. Шлиппенбахам эвакуироваться удалось, правда не всем: дед (отец матери) умер зимой, в декабре

1941-го, а Николай с матерью благополучно пересекли Ладогу в апреле 1942 года.

Затем следует вот какой эпизод. Движется эшелон с эвакуированными, на него

налетают немецкие самолёты. При налёте поезд останавливается, пассажиры

выбегают из вагонов, рассыпаются по полю, укрываются где можно, падают ничком

на землю. И вот этих-то лежащих на земле эвакуированных, большей частью женщин

с детьми и пожилых людей, немецкие лётчики прицельно и методично расстреливают

из пулеметов. Вы представляете предсмертные ощущения этих вывезенных из

блокированного Ленинграда, только что спасшихся от голодной смерти измученных

людей?.. Мама, к счастью, уцелела. Николай был ранен пулемётной

пулей. Повезло невероятно ─ только ранен. Правда, ранен в ногу, опухшую от

цинги ещё там, в Ленинграде; правда,

медицинской помощи рядом не было; правда, мама была уже очень плоха от болезней и всяческих потрясений. В Сталинграде их обоих сняли с поезда и поместили в

больницу. Мама там и умерла, в больнице, навсегда осталась в сталинградской

земле. Николаю тринадцать лет, передвигается он с трудом, раненая нога непонятно

ещё, то ли сохранится, то ли нет, но его всё же выписывают и «отпускают», то

есть, выставляют на усмотрение божье. К Сталинграду уже приближаются немцы… Читать подобное непросто. Из похожего сюжета можно

было бы сделать эпопею душераздирающего свойства, вроде «Доктора Живаго» или

«Жизни и судьбы», или даже «Повести о настоящем человеке». А Шлиппенбах

рассказывает нам об этом сжато, скупо, словно экономя нервы и слова для будущих

глав и разделов своей неординарной автобиографии. По факту военного времени его уже считают взрослым, и

соответственно с ним и обходятся. Но он и сам уже действует, и думает как

взрослый. Действует осмысленно и целеустремленно. Сумел вовремя покинуть

Сталинград (на костылях!). Сумел устроиться в поезде, следующем на юг. Сумел

сохранить все необходимые в таком пути документы. Сумел сохранить деньги и

вещи, оставшиеся после мамы. У него была бумага под названием «Эвакуационный листок»,

пункт назначения в нём ─ город Пенджикент в Таджикистане. Он туда и прибыл

после месяца дорожных трудноописуемых приключений. Вы думаете, его встретили

там заботой и лаской, дали место в общежитии, обеспечили питанием и медицинской

помощью? Ещё чего! Его послали работать на рисовое поле. Целый день по колено в

холодной воде. С больными и без того ногами, со всем больным внутри, что только может болеть у

постоянно голодного подростка, перенесшего цингу и пулевое ранение. Спать ему

пришлось в каком-то закутке какого-то убогого домишки. Но зато здесь не

стреляли, не бомбили… От работы на рисовом поле его освободили когда вдобавок ко всему заболел малярией, до кого-то из начальства наконец дошло, что парень может загнуться, и будет

утрачена единица рабочей силы. Освободили от работы в поле и сделали его… нет,

вы не изумляйтесь и не смейтесь, – сделали налоговым инспектором. Причём, инспектировать

ему пришлось горные таджикские районы. Инспектирование заключалось в том, что

он должен был вести учёт, подсчитывать количество голов овец у жителей

кишлаков. Как любят во всём мире налоговиков, объяснять не нужно. Как любят

налоговиков в горном Таджикистане объяснять тем более излишне. Ему доходчиво

разъяснили, что поскольку он передвигается от кишлака к кишлаку над кручей по

горным тропинкам на ишаке, то однажды может сорваться в ту самую кручу, и

поминай тогда как звали. Если, конечно, он станет чересчур усердствовать по

службе, если не поможет таджикским овцеводам избегать чрезмерного налогообложения.

Поразительная, согласитесь, страница в трудовой биографии несовершеннолетнего

мальчика Коли… Останавлю свой беглый пересказ. Чувствую, что увлекся,

и, чего доброго, перескажу своими словами всю книгу. Делать этого нельзя,

потому что этой книге лучше быть прочитанной. Теперь я твердо убежден: она того достойна. Совсем немного забегу вперед и сообщу нетерпеливому

читателю, что Николая вызволил из Пенджикента никто иной как академик В.И.Вернадский,

в меру своих сил и возможностей опекавший Николая, считавший его своим приёмным

внуком. После войны Николай вернулся в

Ленинград, добился для себя жилья, пошел работать и одновременно заканчивал

школу, отслужил в армии, поступил в вуз, получил хорошее гуманитарное образование,

женился, обзавёлся наследниками, овладел

английским и немецким языками. Дожил до Перестройки, до распада СССР, побывал

за границей, повидался с родственниками по отцовской линии в Австрии, в

Германии в Англии. Умер в 2010 году. Родился при раннем Сталине, ушел из жизни при раннем

Путине. Такая вот интересная, очень непростая, драматичная поначалу долгая

жизнь. Но вот что интересно лично мне… Такая жизнь, такая

биография, должны бы вызвать, и у многих вызывали, неприятие как минимум

режима, а бывало, что и всей неласковой для них страны. Перестройка открыла все

шлюзы: пиши что угодно, ругай кого

хочешь, а надумаешь уехать насовсем, так скатертью дорога. Ничего похожего у

Шлиппенбаха нет даже в помине. Ни проклятий, ни претензий, ни хотя бы

порицаний, ни мечтаний выехать на ПМЖ. Ни одного худого слова про страну.

Кто-то посоветовал ему восстановить дворянство по отцу и получить бумажку о

баронском титуле. Он сходу отклонил такой совет. Всё говорит о том, что он всегда был, и

остался до конца советским, русским человеком. Русским по воспитанию и

советским по убеждению. Автора нет с нами вот уже пятнадцать лет, и потому, не

опасаясь огорчить его, скажу о самом слабом месте его книги. Это, безусловно,

стихотворные фрагменты. Предполагаю, кто-то похвалил когда-то Николая

Шлиппенбаха, убедил его, что пишет он отличные стихи. И понеслось-поехало! Хвалить человека, склонного к рифмованию,

воспрещается категорически! Это может обернуться неприятностями, или, в лучшем

случае, ущербом для действительных способностей, как получилось у автора книги. Кто-то может и не согласиться, отругает

не Шлиппенбаха, но автора этих строк за некорректные придирки. С такими людьми

спорить не стану. Но не стану и читать стишки в этой хорошей в целом книге,

отнесясь к ним как к искусственным заставкам, наподобие рекламных пауз в

содержательной научной передаче. В остальном же это книга настоящая, написанная

настоящим человеком, настоящим языком о настоящей жизни. По нынешнему времени,

это очень и очень немало. И даже больше – это замечательная редкость. Не

художественная, к сожалению, а может, к счастью, проза, но так и просится под

большое художническое перо в качестве сюжета для романа о том времени. Оно, то

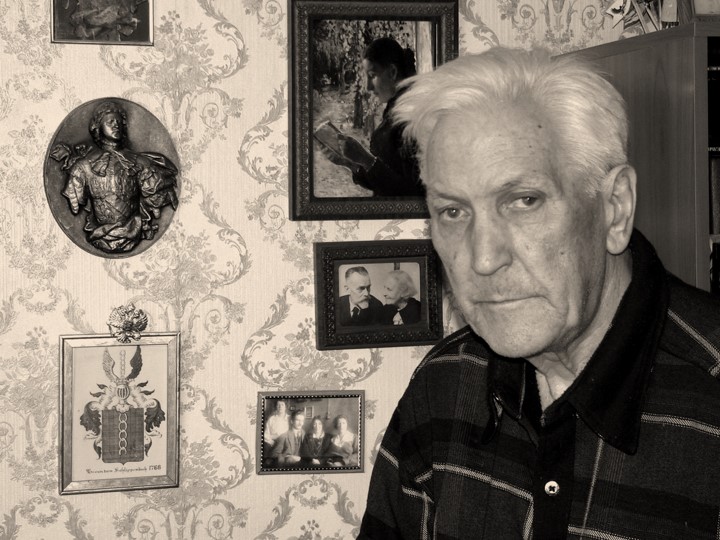

время, не покинет нас ещё очень и очень долго. В книге несколько удачных поздних фото самого

Н.А.Шлиппенбаха – высокий, подтянутый, седовласый, серьёзный, с располагающим

породистым (в хорошем, безусловно, смысле) открытым лицом. Книжные магазины сегодня завалены писательской продукцией. Встречаются, конечно, книги дельные, встречается проверенная временем нетленная классика, но большей частью это книжная попса, рассчитанная на читателя ниже среднего уровня. Придуманные картонные герои, высосанные из пальца сюжеты, бойкий, но безжизненный усреднённый язык. А вот сюжет и вот герой – пожалуйста, берите за основу для романа. Конечно, материал такого уровня, что шустрый быстрописец с ним не справится, писатель нужен здесь серьёзный, основательный. Найдётся ли такой?.. | ||

Наверх | ||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК