- Пространство смыслов

Язык постоянно развивается. Это развитие нелинейно, оно

происходит на разных уровнях и является результатом столкновения различных

процессов. Жизнь языка можно представить как возникновение смыслов и соответствующих

им языковых форм, конкуренцию между ними и закрепление культурного итога в

литературном языке.

В настоящем разделе мы размещаем статьи, посвящённые анализу

этого пространства смыслов, без привязки к конкретной эпохе, авторам и

литературным произведениям. Можно сказать, что здесь речь идёт о философии

самого языка.

Ждём Ваших материалов на адрес: kulturolog@yandex.ru.

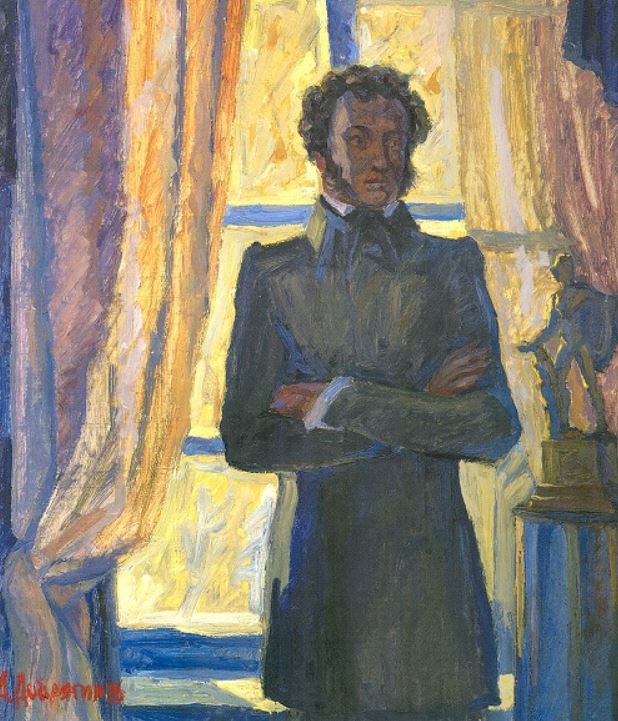

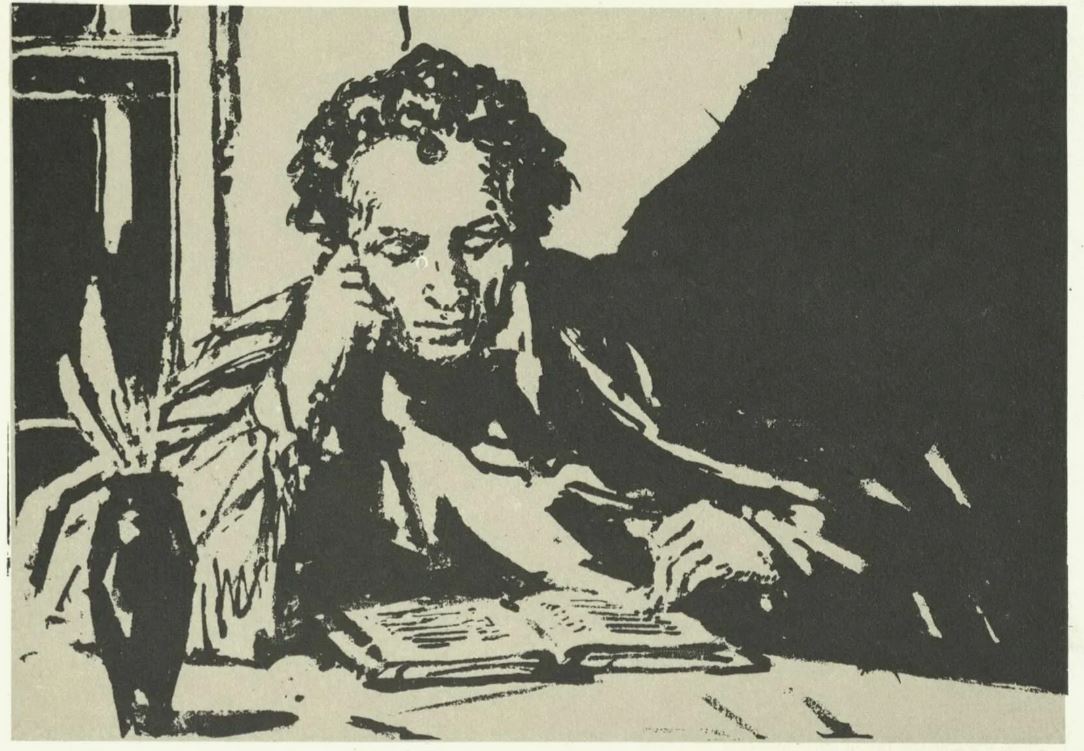

О ничтожестве литературы русской

Это незаконченная работа 1834 года. Пушкин пытается дать очерк истории поэзии, с тем чтобы выйти на образцы современного ему стиховторного творчества. Материалом ему служит в основном французская литература. Для Пушкина очевидно, что русская поэзия не имеет такой глубокой базы, и потому неизбежно строится как подражание поэзии европейской. Отсюда и название статьи. Но какие-то выводы автору сделать не удалось. Статья обрывается, когда он хочет перейти к российким реалиям. Что, конечно, по-своему показательно.

"Пришло время нам спасать нашу землю"

Беседы с Н.В. Гоголем

Vox populi не есть vox dei

Стоит ли доверять известному речению, что глас народа - это глас Божий?

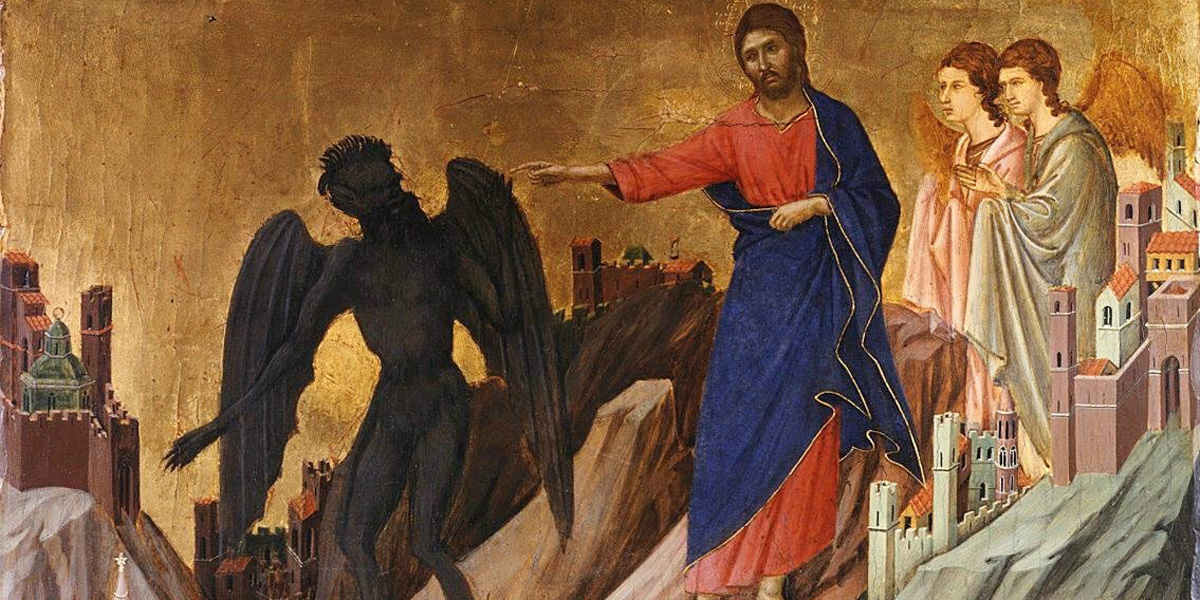

В начале всего было слово

Первая строка Библии: «В начале всего было Cлово», говорит, что мир был

создан «Словом».

Вкус победы

Сравнение слов из русского и украинского языков

Внутри языка

Язык даёт

нам подсказки. Апостол Павел как-то заметил: «Сколько, например, различных

слов в мире, и ни одного из них нет без значения». Мы составляем из слов

фразы и понимаем друг друга. Но иной раз имеет смысл не спешить сослагать одно

слово с другими. Можно взять отдельное слово и попытаться присмотреться к его

значению внимательнее. Возможно, это поможет нам уточнить картину мира.

Дом и дети в русской лингвокультуре

В статье рассматриваются примеры воплощения сращенных символов дома и детей. Изучению подвергаются мифопоэтические воззрения русского народа на детство и место детей в доме.

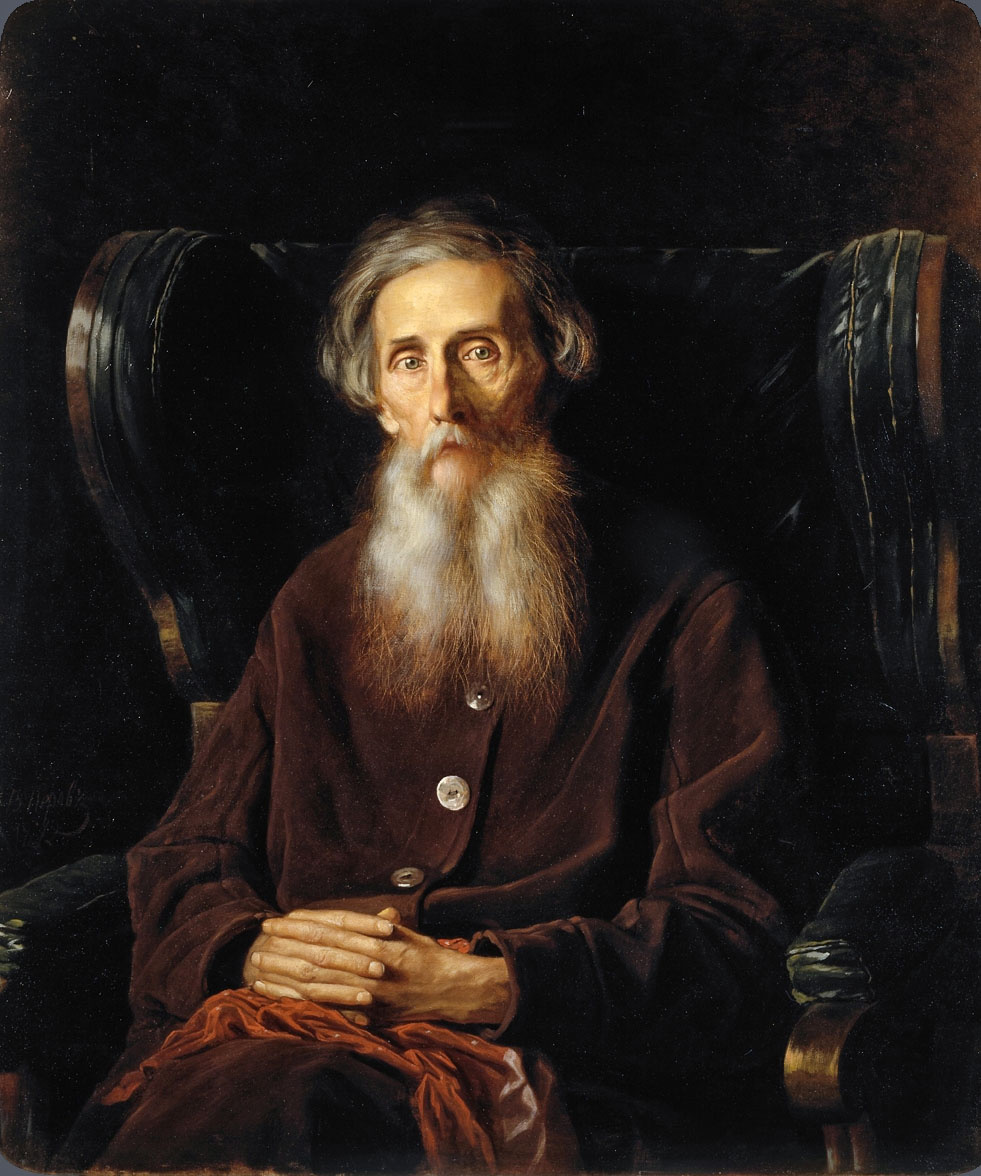

Достоевский о живописи и живопись Достоевского

Доклад М. Ю. Германа, прочитанный 10 ноября 1997 г. на Международной конференции «Достоевский и мировая культура» в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского.

Михаил Юрьевич Герман (1933-2018) - известный петербургский историк искусства, литератор, профессор, доктор искусствоведения.

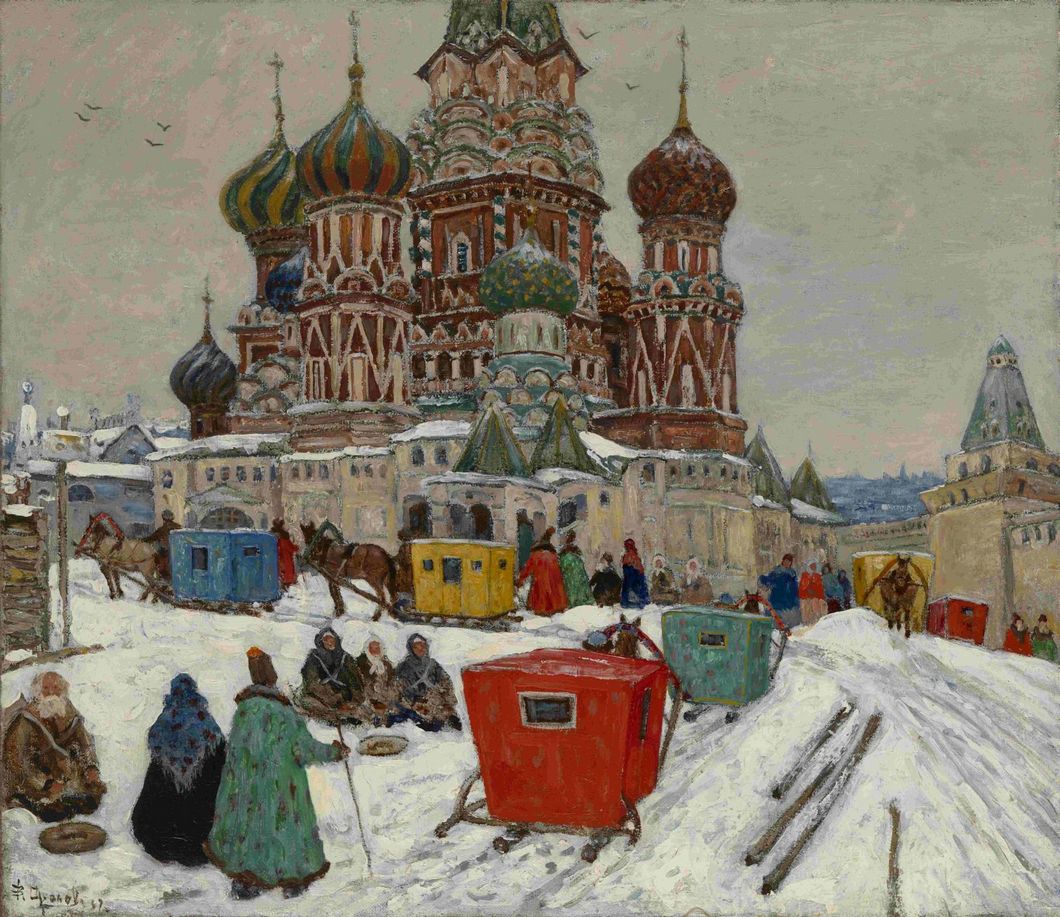

Жизнь в языковой картине мира Московской Руси

Взаимодействие обиходно-бытового и религиозного представлений.

Как писать стихи

Несколько универсальных советов для тех, кто хочет писать качественную поэзию.

Скачать файл со статьей>>>

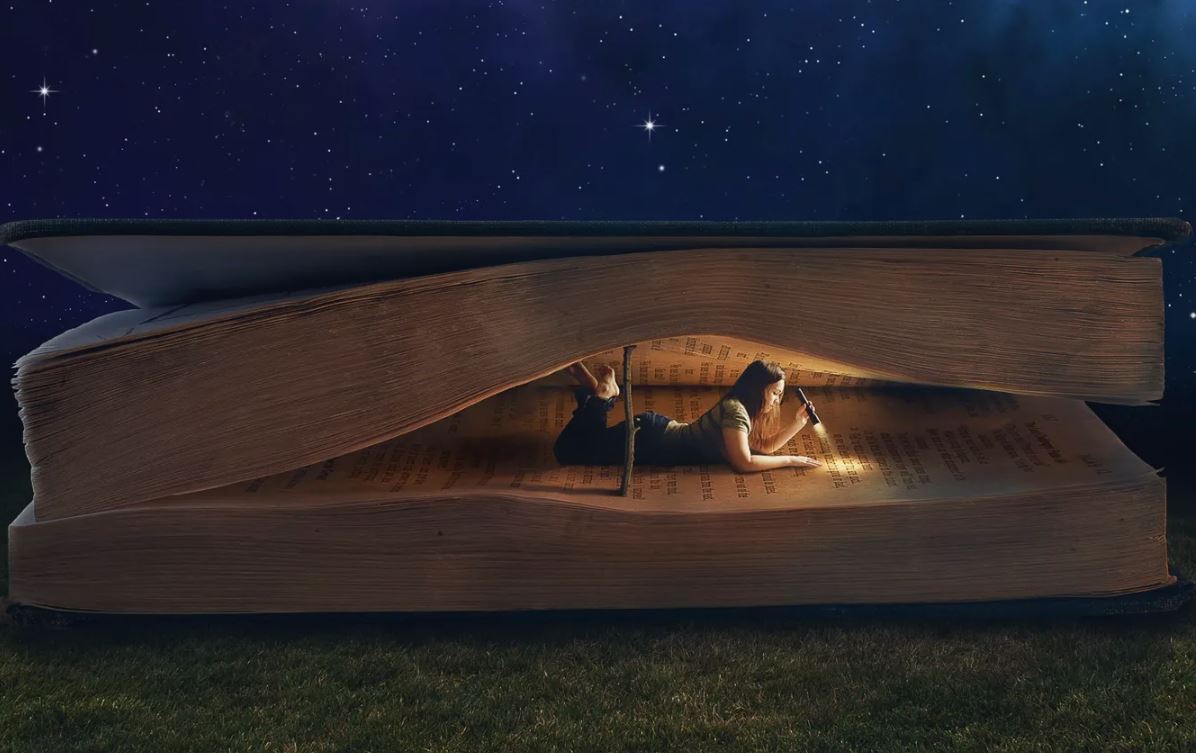

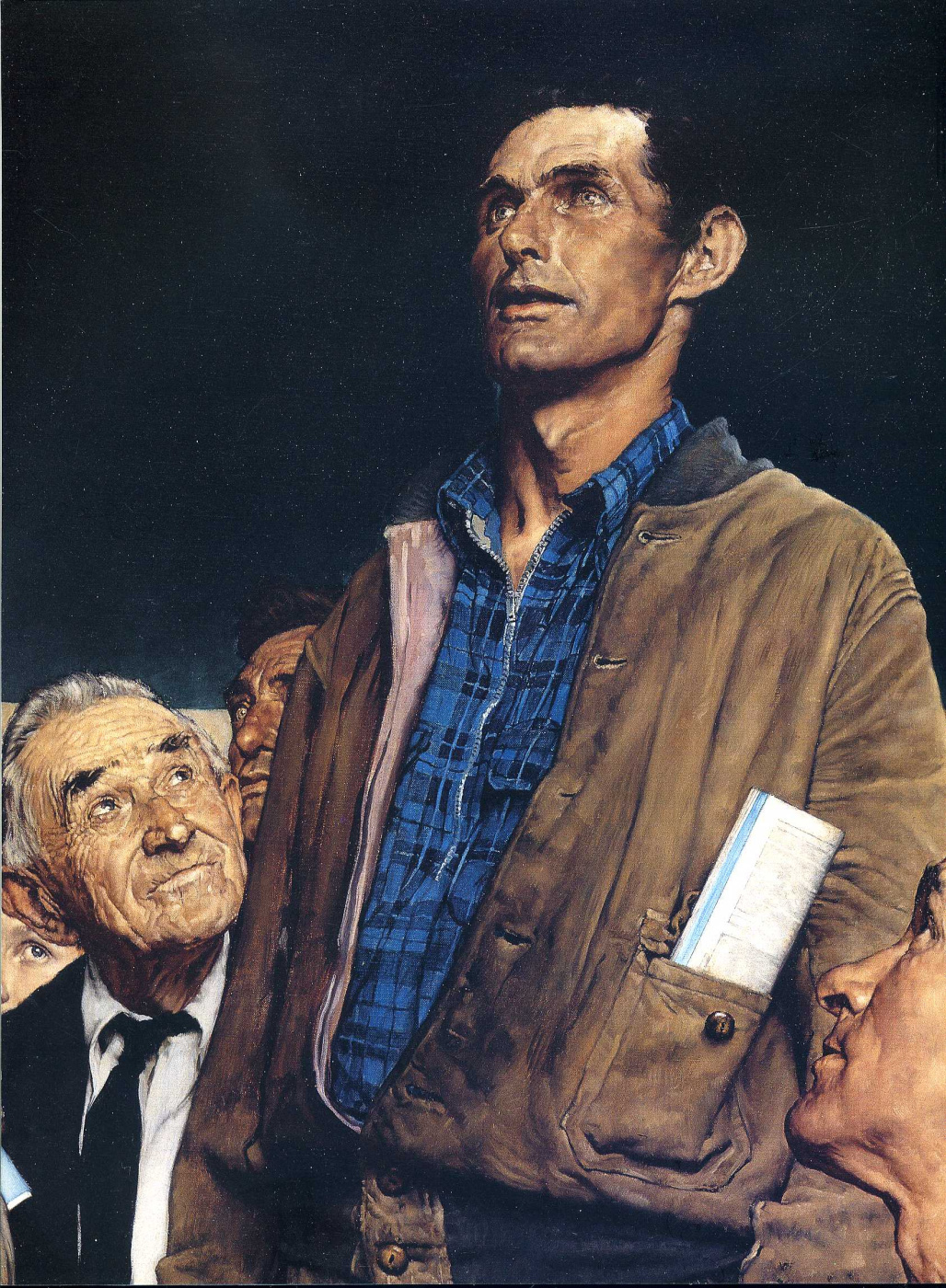

Книга - читатель - время

Литература, книга – благодатнейшая тема, по которой сказано много хороших, верных слов

многими замечательными людьми – от Гоголя и Чехова до Бродского и Солженицына.

Все они единодушны в том, что достойная книга способна влиять на мысль, очищать

души, менять человека.

Ну, а если востребован текст малоизвестный, оригинальный, наводящий на размышления, – тут к нашим услугам Мераб Мамардашвили. Достойные книги, говорит философ, – "дети тьмы и молчания", где "молчание" – одиночество, а "тьма" – глубины, которые нужно преодолеть, чтобы достигнуть истины. Иначе говоря, это "узнавание того, что я есть на самом деле и кто я"... Это путь, идущего из своей темноты к своему свету. К самому себе, истинному, чтобы обменять свою индивидуальную душу на общечеловеческую.

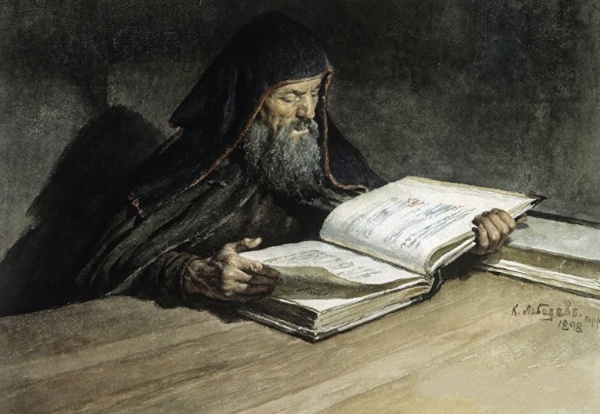

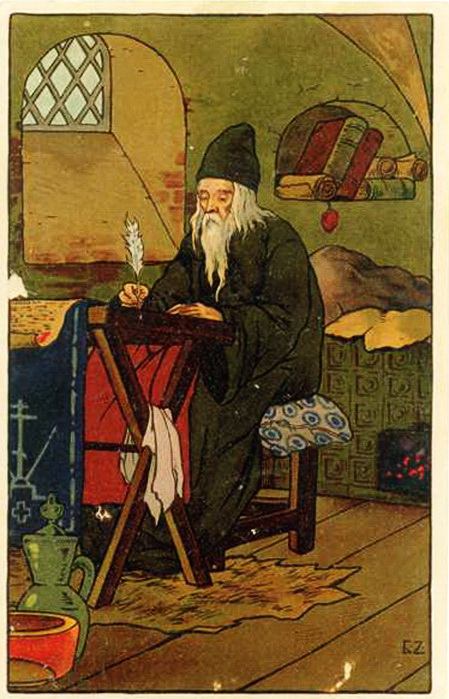

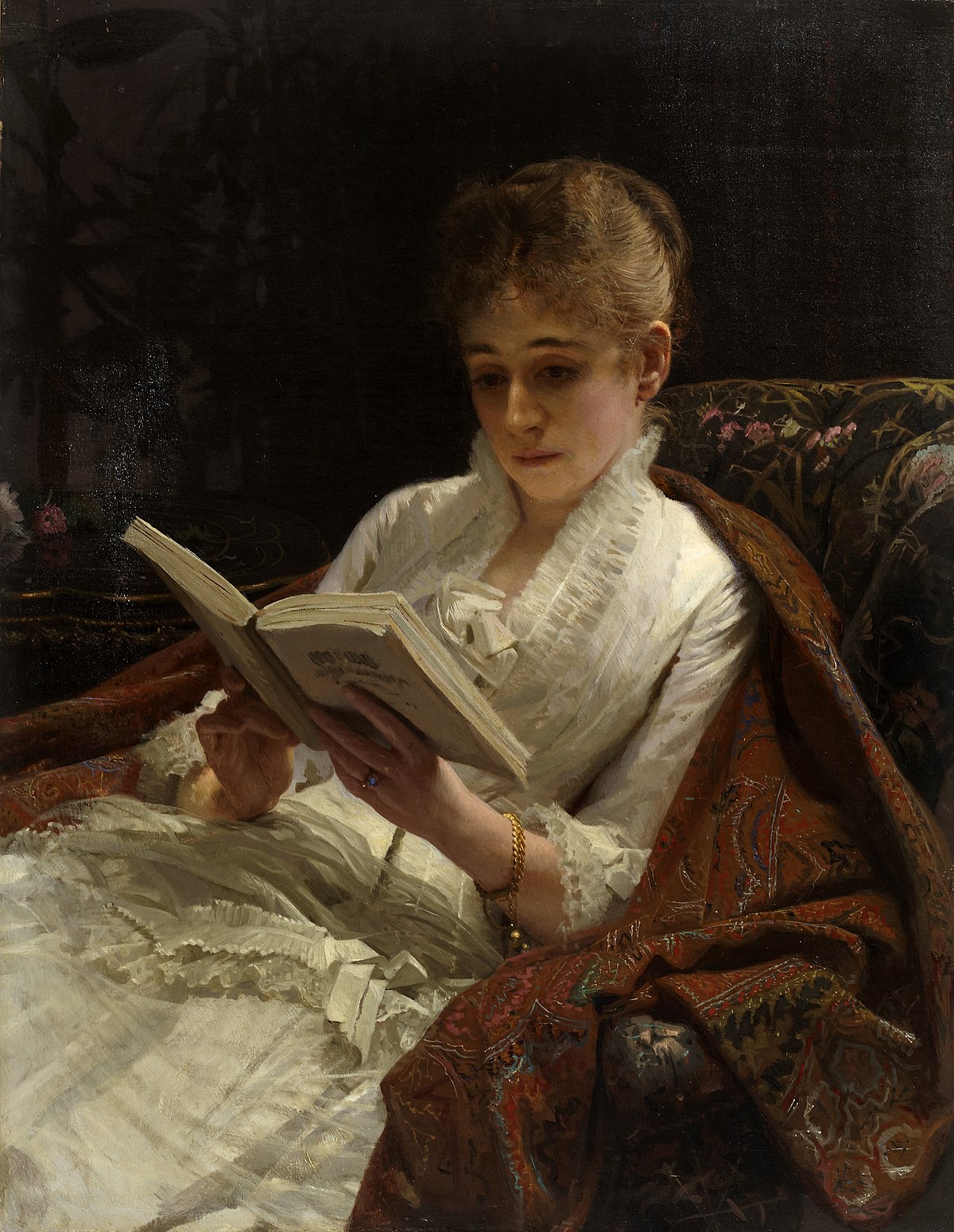

Книга в культуре православного славянства

В статье на материале средневековой книжности slavia orthodoxa реконструируются смысл понятия «книги» в кирилло-мефодиевской традиции и рассматриваются причины и последствия постепенного угасания этой традиции в художественной литературе нового и новейшего времени.

Книга и повседневность

Вокруг нас много книг. Изо дня в день они, стоящие в пыли на полках, лежащие на письменном столе неделями и месяцами, или — на полу у кровати со вчерашнего вечера, сложенные в углу и уже давно ждущие отправки в букинистический магазин, — изо дня в день они, попадаясь нам на глаза повсюду, от прилавков книжных магазинов и уличных лотков до вагонов метро, где вперемежку с газетами и журналами отвлекают людей от рассматривания друг друга...

Ложь в коммуникации как нарушение прагматических правил принципа кооперации

В статье рассматривается ложность как нарушение основных прагматических правил речевого общения. Gриводятся примеры основных языковых маркеров, с помощью которых нарушаются категории принципа кооперации: тавто-логия, повторы, избыточность информации, ирония, метафора, литота, гипербола, подмена информации, многозначность слов и др.

Мельмот, бродяга мрачный» в русской литературе первой половины XIX века

Автор статьи анализирует процесс прямого и опосредованного влияния романа К. Р. Метьюрина “Мельмот скиталец” (1820) на русскую литературу начала XIX века. Обзор затрагивает творчество Пушкина (“Евгений Онегин”), Гоголя (повесть “Портрет”, 1834) и Н.Мельгунова (повесть “Кто он”, 1831).

Невозможность возвращения

Память и забвение в мифопоэтической топике сознания

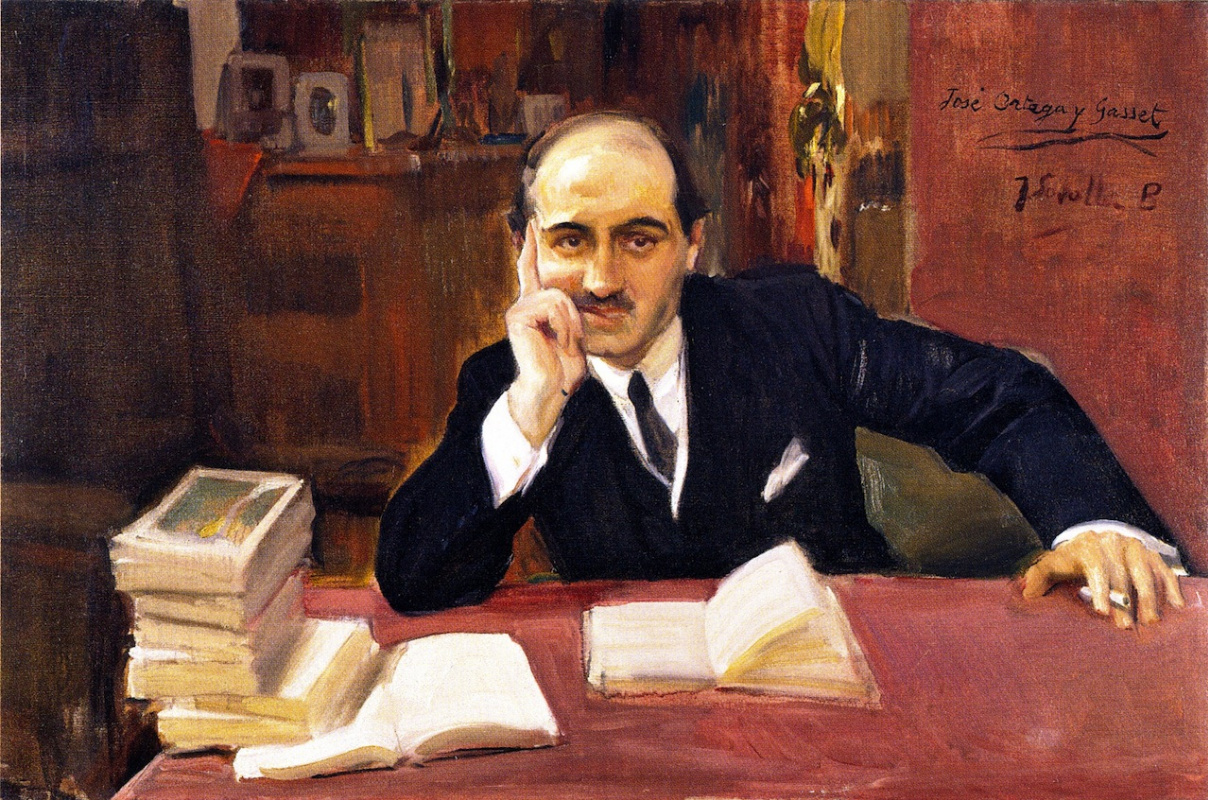

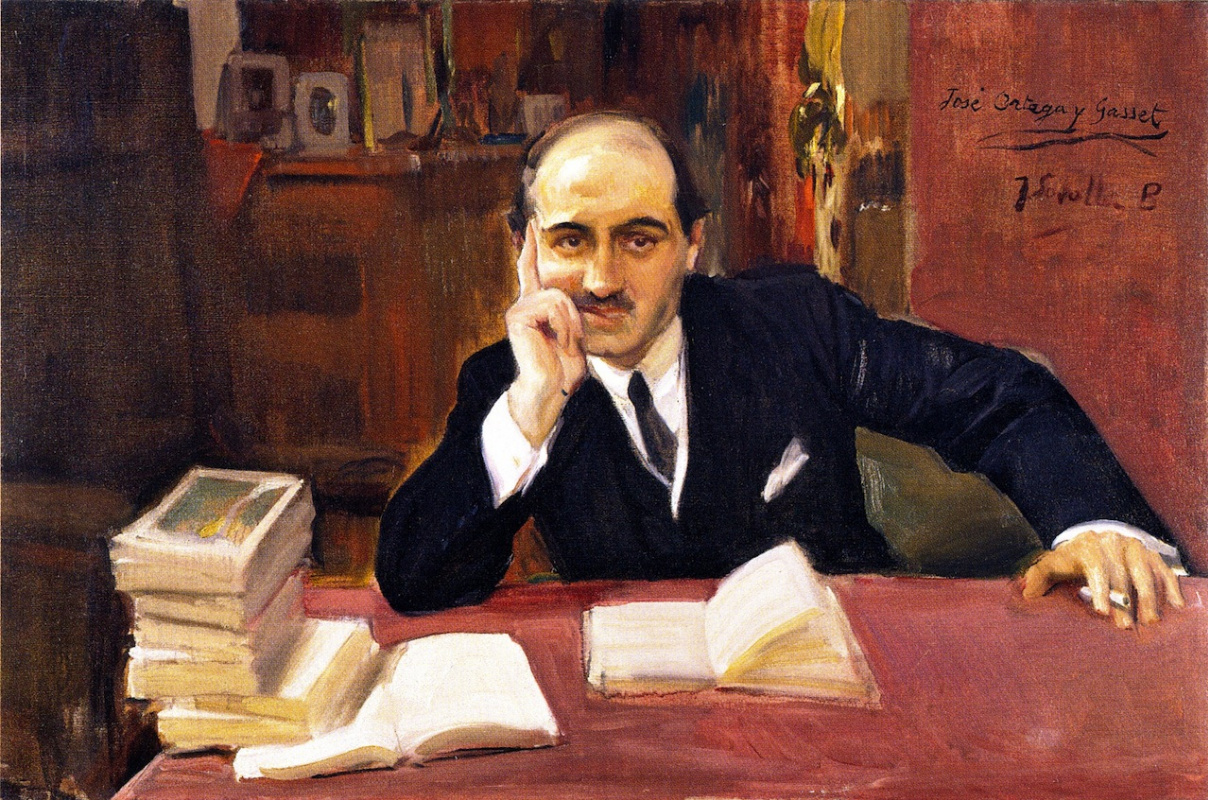

Нищета и блеск перевода

Эссе известного испанского философа Хосе Ортега‑и‑Гассета (1883–1955) написано в 1930 г.

О "божьем даре" Светланы Гайер

«Ангелом-хранителем русской литературы» называют Светлану Гайер в немецкоязычном мировом пространстве. Эта переводчица от Бога, «филигранный мастер», «королева сложнейшего литературного дела» в совершенстве владеет великой и завораживающей тайной Слова.

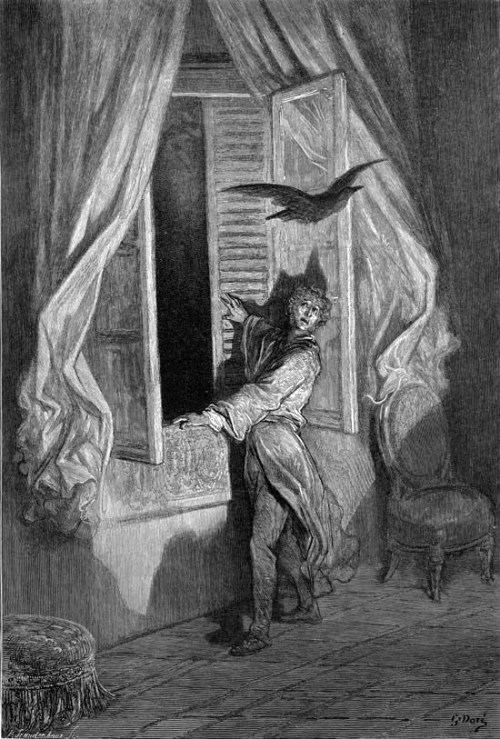

О переводах баллады «Ворон» Эдгара По: поэтический «турнир» К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова

Э. По – американский поэт-романтик – был одним из любимейших авторов русских символистов, в частности – К.Д. Бальмонта и В.Я. Брюсова. И Бальмонт, и Брюсов оставили нам свои варианты перевода баллады Э. По . Художественный перевод этой баллады стал для русских поэтов-символистов своего рода поэтическим состязанием.

О птичках, которые в стае не летают. Опыт виртуальной антропологии.

«Есть,

конечно, птички, которые в стае вообще не летают, они предпочитают вить

гнёзда где-то отдельно. Даже если они не члены стаи, они всё равно

члены нашей популяции, и к ним нужно относиться бережно по возможности». [1]

В.В. Путин.

О современном термине

Каждый,

кто пишет в газете или популярном журнале о науке, знает, какие мучения

вызывает «ввод» научного термина. Часто это слово не знакомо широкому читателю,

непонятно даже из контекста и, как правило, воспринимается как «некрасивое» для

русского уха и глаза.

Сейчас

привычные языковые стили меняются, приобретая новые черты. Что представляет

собой новый язык науки? Каким становится главное научное слово - термин?

О средневековой письменности и современной литературе

От редакции: Евгений Водолазкин - сотрудник Института русской литературы РАН и автор интересных и неординарных книг - в настоящей статье пытается оправдать постмодернизм, дать ему в целом положительную оценку. Это объясняется не только и не столько сочувствием к постмодернизму - автора собственно постмодернистом назвать нельзя, хотя в постмодернистскую среду, бытующую в современной русской литературе, он, несомненно, входит. Главная же причина, думается, в другом: видя, как постмодернизм осваивает ткань современной культуры, преобразуя её по своему канону, и не обнаруживая причин, по которым ему не удастся освоить её всю (или почти всю), довольно искусительно примыслить себя к числу титульных лиц новой культурной эпохи, ведь в противном случае придётся самоопределиться в виде культурного маргинала, рискуя выпасть из-под внимания истории. Вот и приходится рассматривать постмодернизм под углом исторического оптимизма, ведь нужно же как-то оправдать свой выбор.

Между тем, несмотря на явную натянутость позитивных интерпретаций рассматриваемых параллелей новой эпохи к Средневековью, раскрытие в данной статье механизмов постмодернисткого мировосприятия представляет собой несомненную ценность. И то, что мы наблюдаем сегодня очередной виток в движении по спирали, выражающийся в отказе от принципов классической культуры, - ценное наблюдение. Мы расходимся с Е. Водолазкиным, прежде всего, в оценке направления, в котором раскручивается спираль. По нашему мнению она идёт вниз, он же считает, что вверх. Безусловную ценность статьи также составаляет анализ структуры мироощущения, вполощенного в средневековой литературе, произведённый автором на основании древнерусского материала.

О церковнославянском языке

Роль церковнославянского языка в русской культуре совершенно особенная. Именно этот язык, ставший языком богопознания, позволил нашему народу подняться над земным горизонтом, в который мы неизбежно упираемся, утрачивая свои духовные корни.

Откуда исходит угроза книге

Возможность исчезновения книги под влиянием

компьютерных технологий беспокоит культурологов с конца прошлого века.

Этому, например, посвящена недавно вышедшая на русском языке и сразу

ставшая популярной книга интервью Умберто Эко и Жана-Клода Карьера под

характерным заголовком “Не надейтесь избавиться от книг!”. На первый

взгляд проблема здесь чисто техническая, связанная с гигиеничностью

экранов, дешевизной переносных электронных устройств и возможностью

решения проблемы авторского права внутри компьютерных сетей. Но в таком

ракурсе речь идет не о книге как таковой, а только о бумажной книге.

Повседневность и литература

Что мы понимаем под повседневностью? Как понятие повседневности отразилось в мировой литературе?

Поэма против эпохи

Насколько большим может быть стихотворное произведение?

Поэты и смерть: этапы духовной зрелости

Смерть – неизбежный спутник человека. И для того, кто не

прячет взгляд и не заметает проблемы под ковёр, смерть становится неизбывным

вопросом, на который следует как-то ответить. А отвечаем мы своей жизнью,

которая при таком ракурсе оказывается протекающей в преддверии смерти. А поэт

отвечает ещё и своим творчеством – в той мере, в которой он живёт поэтическим

чувством.

Православие и русская литература

Мы так привыкли к сознанию высоты и уникальности русской классической литературы, что истина эта стала для нас давно избитою, не требующей доказательств и особых размышлений. А это дурно: не желая размышлять, пользуясь еще школьных лет шаблонами, мы своеобразие отечественной словесности плохо сознаем и чаще ограничиваемся чванливой уверенностью в художественном превосходстве творений русских гениев над всеми прочими и в их количественном изобилии по сравнению с иными европейскими литературами - чем лишь питаем собственную гордыню, не более того.

Презумпция православной семантики в интерпретации текстов русской словесности

Автор подчеркивает, что текстовое пространство в русском языке правильнее мыслить как словесность, а не литературу. И культурной основой русской словестности является семантика Православия. Только с такой позиции и следует подходить, например, к преподаванию литературы в школе.

Проблема «созидание vs разрушение» в отечественной православной публицистике (вторая половина XIX – начало XX вв.)

В статье проводится тематический анализ отечественного

полемического дискурса об условиях, причинах, движущих силах процессов

созидания/деструкции, разрушения в культуре и обществе России пореформенного

периода, получивших отражение в православной публицистике второй половины XIX –

начала XX вв.

Пьеро Каццола: Итальянский адвокат русской литературы

В декабре

2016 года выдающемуся учёному с мировым именем Пьеро Каццоле (1921–2015) исполнилось

бы 95 лет.

Развитие значений слова

Данный материал представляет собой главу из книги К истокам слова. Рассказы о науке этимологии.

Скачать книгу полностью можно, перейдя по этой ссылке>>>

Русский язык в словаре Даля и поиске Яндекса

Сто пятьдесят лет назад был впервые полностью опубликован словарь Даля.

Он прославился как словарь именно живого, повседневного языка, на котором говорили в России в середине XIX века. Мы решили посмотреть, насколько сильно с тех пор изменился язык, и сравнили слова из словаря Даля с теми, которые используют люди в поисковых запросах.

Свобода слова

Движение словесного капитала, или Свобода слова как индикатор общественного безумия и истощения

Семантическая подмена

Как в политике легко прийти к профанации христианского языка.

(Анализ статьи С.Е. Кургиняна "Враг человечества")

Структуры художественного вымысла

Мы тратим своё реальное время на вымышленные истории. Почему? Чем нам интересен художественный вымысел? Что за истории люди рассказывают друг другу на протяжении многих веков?

Цивилизация: эволюция слова и группы идей

Автор - один и основателей журнала «Анналы экономической и социальной истории», вокруг которого сложилась школа, изменившая отношение историка к изучаемому предмету. Сторонники данного подхода считали, что для объяснения событий необходимо понять образ мысли участвовавших в них людей, реконструировать мышление человека интересующей нас эпохи.

Данная статься увидела свет в 1930 году.

Цифры и буквы в человеческом сознании

Эволюция знаков письменности и чисел с семиотической точки зрения

Что такое художественная литература, и можно ли православным её читать?

В последнее время в православной среде проявилась тенденция, отрицающая пользу чтения художественной литературы. При этом под огонь критики попадает не бульварное чтиво, а классика, составляющая фундамент нашей национальной кльтуры, в частности, такие авторы, как Пушкин и Достоевский. Подобную направленность имеют, например, статьи священника Георгия Селина "Наш паровоз, вперёд лети! В коммуне остановка... " и Алексадра Буздалова "Пророчества Достоевского: мифы и реальность", опубликованные на Русской народной линии. Желание отбросить светскую культуру как избыточный и даже вредный для православного сознанияэ лемент встрчалось и ранее. Так что тенденция эта не нова. Время от времени она всплывает в истории. И определённые основания у неё есть. Но всё же Пушкина и Достоевского жалко: если мы от них откажемся, то с чем останемся? Можно ли обойтись вообще без художественной литературы? Этот вопрос нуждается в рассмотрении.

Экзистенциальная боль русской литературы

Российское общественное мнение начиная с XIX века судит о

национальном характере русского народа не по реальной истории, а по

художественной литературе и публицистике. Общепринятым стало мнение, что герои

русской литературы выражают типы национального характера. Причины этого кроются

и в самоощущении литераторов, и в общественном мнении. У художественной

литературы свои творческие задачи, не совпадающие с потребностями изображения

«реальной» жизни. Однако это не мешало самим писателям полагать, что они изображают

вполне «реальную» жизнь. С другой стороны, общество было образовано в традиции

культуры «русского» Запада, поэтому могло судить о российской истории и

национальном характере через призму своих иллюзий и мифов.

Языковое сознание и самосознание личности в народной культуре

Мы выражаем себя в языке. "Мы" — это не только каждый из нас в отдельности, но и все вместе, т.е. множество, составляющее народ. И устная речь тут имеет определенное преимущество перед письменной — она более живая, а потому более чуткая. Автор занимается разработкой понятия языкового сознания на материале фольклора.

«Мудрые мысли» Ларошфуко и афоризм сегодня

Немного истории, немного цитат и несколько мыслей о нашей повседневности.

«Росс и мнением и делом…»:

Михаил Васильевич Ломоносов как герой национальной мифологии

В статье на примере сформировавшегося в русской культуре образа М.В. Ломоносова рассматривается один из элементов национальной мифологии. Национальный герой аккумулирует в себе значимые в национальной культуре ценности и воплощает стереотипные представления народа о себе самом. Морфология образа героя национальной мифологии в целом соответствует морфологии образа традиционного мифологического героя.

- Философия языка

В чем разница между языком и диалектом?

Нередко на простые вопросы приходится давать сложные ответы. Например: в чем разница между языком и диалектом? Если вы решите спросить об этом лингвиста, то усаживайтесь поудобнее. Хотя на первый взгляд в этом вопросе нет ничего сложного, ответить на него можно по-разному.

Двусмысленность как качество речи – с античности до наших дней

В статье представлена история изучения такого риторического

понятия, как двусмысленность, начиная с античности и заканчивая современностью,

кроме того, указаны основные точки зрения лингвистов на ее прагматический статус.

Диалог и монолог

Главы из книги "Общая филология"

Другой язык - иная картина мира

Пять языков, которые могут изменить наш взгляд на мир.

Лингвофилософская концепция В. фон Гумбольдта

В статье прослеживаются истоки лингвофилософской концепции основателя общего языкознания и философии языка В. Гумбольдта. Особое внимание обращается на эстетические аспекты в работах философа, т. к. «дух народа» полнее всего выражается в языке поэзии.

Непонимание текста

Человек [. . .] текст. Что за многоточие между ними? Дело в том, что я не знаю, какой именно там может быть глагол. Может быть — создал? Набросал? Нарисовал? Или набрал? Связал? Прочитал? Проглядел?

Отношение норм мышления и поведения к языку

Работа опубликована в посмертном издании 1956 г. Русская публикация в 1960 г. (в сборнике "Новое в лингвистике", вып. 1). Уорф считается одним из основателей (наряду с Э. Сепиром) гипотезы лингвистической относительности, согласно которой языковые формы формируют мировосприятие человека. В настоящее время эта гипотеза не является популярной, однако работа Уорфа несмомненно интересна как иллюстративный материал взаимосвязей языковых явлений и культуры в широком понимании этого слова.

Раздумья о родном языке

Родной язык предстаёт одновременно и индивидуальной чертой отдельного человека, и характеристикой всего этноса, к которому он принадлежит. Становясь врождённой чертой этноса и его страны, язык характеризует их, составляет самобытную национальную мысль и культуру, психический склад народа. В нём запечатлено прошлое и настоящее, многовековой опыт народа. Он

служит условием независимости и свободы. Он олицетворяет Родину.

Сталин и вопросы имяславия

Автор находит общие черты у сталинского подхода к языкознанию и философии имяславия.

Чужие мысли

Что в наше мыышление попадает извне, да еще так, что мы этого не замечаем? Как часто мы следуем встроенным в нас схемам, думая при этом, что мы действительно мыслим?

«Языки – это иероглифы, в которые человек заключает мир и свое воображение»

Статья

посвящена творчеству выдающегося философа, филолога и культуролога В. фон

Гумбольдта (1767—1835). Автор рассматривает основные понятия гумбольдтовской

философии языка: язык как воплощение деятельности человеческого духа, как

отражение национального мировоззрения. В работе анализируется понятие

внутренней формы языка, системного устройства языка и принципы языкового

развития.

- Русское слово: века XX и XXI-й

Серебряный век открывает новую историю отечественной

литературы. Социальным потрясениям

предшествует духовный надлом. Советский период выглядит как время поиска новой

традиции, порою искреннего, порою формального. И новый обрыв, связанный с

крахом советского строя.

Литература этого времени ещё не получила своих классических

интерпретаций, и делает процесс исследования более свободным и интересным, хотя и несколько произвольным.

Ждём Ваших материалов на адрес: kulturolog@yandex.ru.

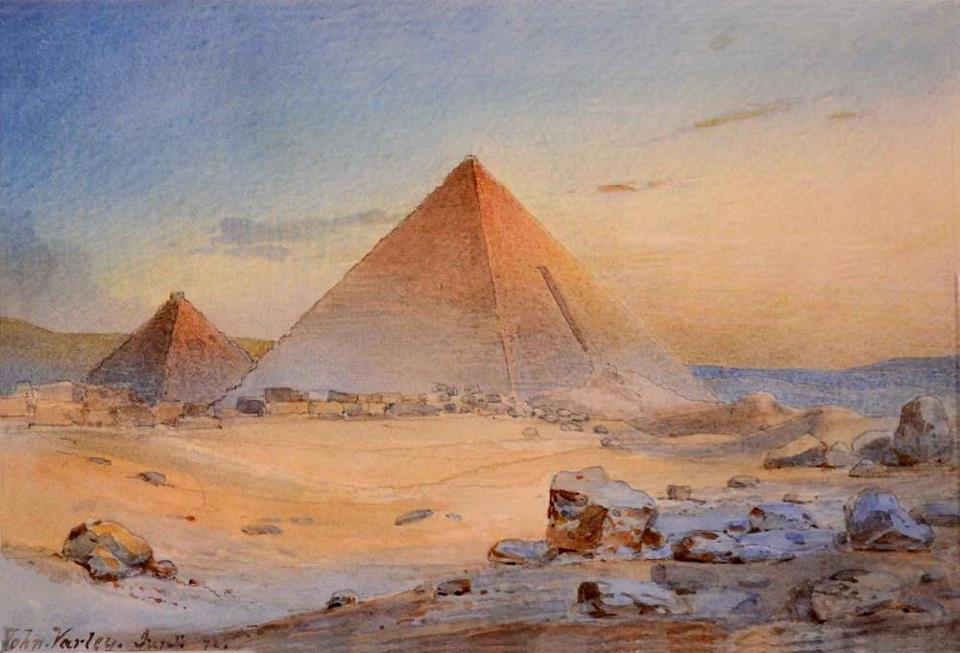

Африканская тематика в творчестве Н.С. Гумилева

Африканская тематике как этнокультурный аспект творчества поэта

Быт как лингвоспецифичный концепт

(на материале литературы Серебряного века)

Вор как диссидент

Анализ одного из лучших романов Леонида Леонова "Вор".

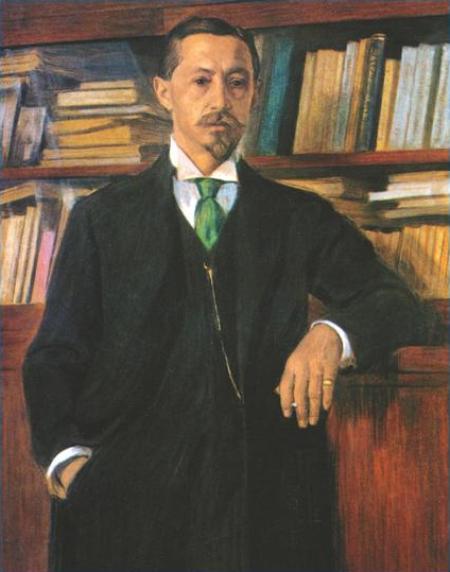

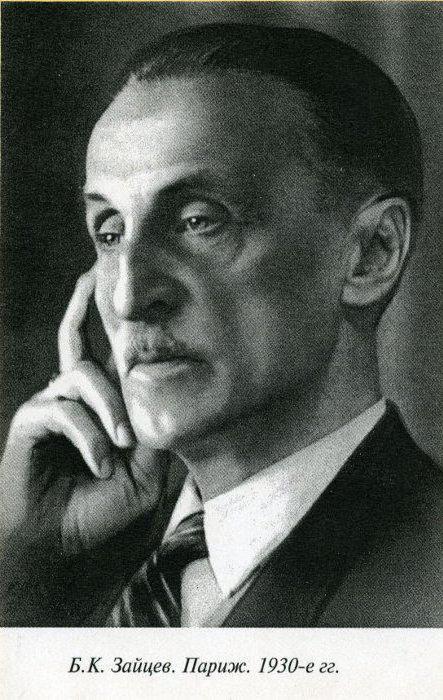

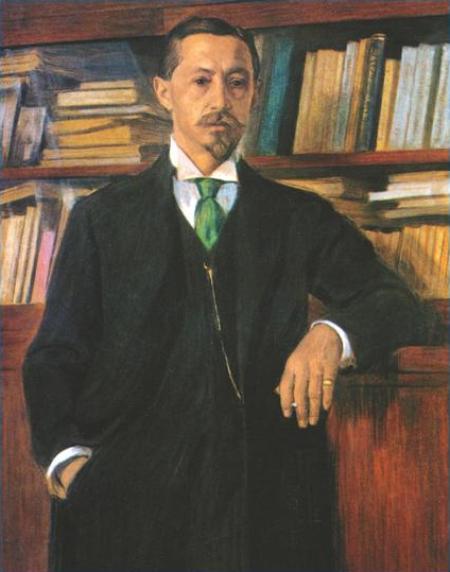

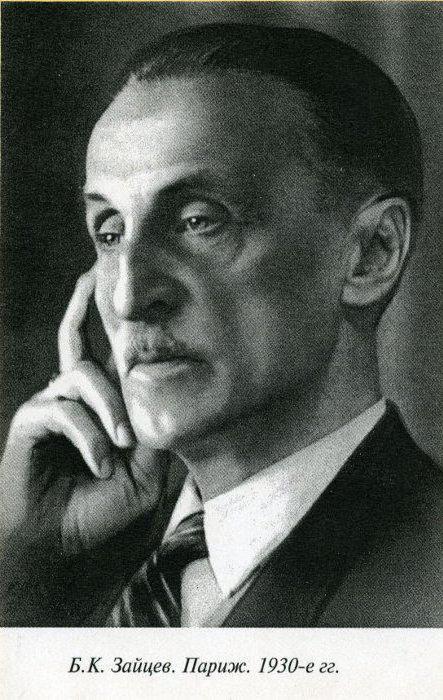

Встречи и утраты Бориса Зайцева

Мысли над книгой "Борис Зайцев. Утешение книг. Вновь о писателях: Очерки, эссе, воспоминания" (Издательство БОСЛЕН)

Двойная жизнь. О книге Л. Пантелеева «Верую!»

Автор «Верую!», как

известно, был классиком советской детской литературы, известный своим

хрестоматийным рассказом «Честное слово», а также соавторством в «Республике

ШКИД». Но сверх того, как оказалось он был православным верующим, всю жизнь

скрывал свою религиозность, всю жизнь жил двойной жизнью, и, наконец, выплеснул

все что он думал о положении верующего человека при советской власти в этих

подпольных записях.

Дети и детство в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Автор - профессор университета Беркли (США) - задаёт вопрос, почему в романе Булгакова практически отсутствуют детские персонажи? Возможно потому, что большинство персонажей, формально будучи взрослыми, так и не вышли из детства?

Знак далёкого детства… (О творчестве Е.А. Благининой)

Со стихами

Елены Александровны Благининой (1903–1989) у людей разных возрастов и уже нескольких

поколений наверняка связаны самые ранние и самые светлые, тёплые воспоминания:

о детстве, родительском доме, семье и прежде всего – о маме. Облик поэтессы с добрым миловидным лицом,

участливым взглядом на многих её фотографиях излучает прямо-таки материнскую

заботу и нежность, добросердечие, отзывчивость, чуткость.

Иван Бунин: «Матовое серебро» таланта

В октябре 2020 года мир отмечает 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870 - 1953) – первого из русских писателей, удостоенного Нобелевской премии (1933).

Иван Ефремов в XXI веке

В начале статьи или какой-либо другой печатной работы принято благодарить тех, кто помог написать. К

сожалению, я не знаю настоящего имени человека, подтолкнувшего меня к этой

теме, чьи мысли я местами даже прямо

использую, хотя, конечно, большей частью излагаю свои мысли и свою позицию.

Поскольку встретился я с этим человеком «на просторах» интернета (в

комментариях к ЖЖ Сергея Лукьяненко где-то зимой 2016-2017 года) где он

выступал под «ником», который я уже не помню. А ЖЖ писателя «Доктор Пилюлькин»

на данный момент удалён, поэтому я даже не могу найти наш разговор и сослаться

на него. Понял только, что мой собеседник имеет отношение к книгоиздательству. Спасибо, незнакомый

друг!

Излучины «Тихого Дона»

Ещё раз к вопросу об авторстве

Венцом публицистической и общественной деятельности лауреата к тому уже времени Нобелевской премии по литературе М.А. Шолохова явилась его речь на ХХIII съезде КПСС в марте 1966 года. Месяцем раньше в Москве прошёл судебный процесс по делу писателей А.Д. Синявского и Ю.М. Даниэля, приговорённых соответственно к 7 и 5 годам лишения свобо-ды. За что?.. За публикацию своих художественных (!) произведений за рубежом, притом не под своими именами, проще говоря, под псевдонимами. Шолохов в своей речи горячо одобрил приговор, возмутился тем, что кто-то смеет называть его излишне суровым, да ещё посетовал, что на дворе не революционные годы, когда можно было обойтись без Уголовного Кодекса, а попросту расправиться с отщепенцами в соответствии с боевой обстановкой…

Личность и трагедия Марины Цветаевой

Размышления философа и культуролога о нравственной позиции в поэзии в виде заметок на полях книг и интернета.

Логика образов

Образ как средство художественной выразительности. На материале русской поэзии XX-XXI веков.

М. М. Пришвин. Навстречу счастью...

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – замечательный

русский писатель, в творчестве которого главной темой была жизнь природы родной

страны. Он много путешествовал и признавался: «Всей этой своей географией я

обязан вот этому чувству благодати, исходящей от родной земли» [i]. Но Пришвин не просто

мастер словесного пейзажа. Это писатель-исследователь и философ. На первом

плане для него – смысл бытия человека и

мироздания.

Мастер и его мастерство

Прошедшая недавно по широкому

экрану очередная – восьмая, если не подводит арифметика, – киноверсия «Мастера

и Маргариты» в который уже раз оживила интерес зрительской и читательской

публики и к роману в частности, и к творчеству Михаила Булгакова в целом. Собственно, интерес этот очень уж не угасал никогда,

начиная с 1966 года, когда в журнале «Москва» усилиями Константина Симонова

была опубликована, правда, в слегка кастрированном виде, первая в советское

время версия этого, бесспорно, выдающегося произведения. Сильно интерес не

угасал, но периодически ослабевал под влиянием различных внешних и внутренних

обстоятельств нашей жизни, что является делом естественным и, к сожалению,

неизбежным.

Между камешком и мегалитом

Рецензия на роман Павла Тихомирова «С

камешком в башмаке».

Мотив страха

Мотив страха в романах В.В. Набокова «Отчаяние» и «Соглядатай»

На «виражах времени» - о Лидии Авиловой

Четвертого июня (22 мая по старому стилю) 1864 года, 150 лет назад, родилась «небезызвестная», как она сама себя называла, русская писательница Лидия Алексеевна Авилова (урожденная Страхова), с 1914 года – член Общества любителей российской словесности при Московском университете.

Несвоевременные мысли про «Опавшие листья»

О поэтическом творческом стиле В.В. Розанова. По книгам «Опавшие листья» и «Уединенное».

О судьбе елабужского писателя Станислава Романовского

«Прохожий, остановись!» - цветаевская строчка звучит призывом не проходить мимо людей, которых мы привыкли считать фигурами второго плана.

«Прохожий, остановись!» - цветаевская строчка звучит призывом не проходить мимо людей, которых мы привыкли считать фигурами второго плана.

Образы руин в поэзии Иосифа Бродского

«Мы, оглядываясь, видим лишь руины»

(Письма римскому другу, 1972)

Погрузившись

в поэтический мир И.Бродского, мы повсюду увидим руины.

Пьесы-сказки Евгения Шварца в контексте европейской драматургии XX-го века

Конфликт идей и этический эксперимент как проблематика драматических сказок Е. Шварца

Роман Сергея Лукьяненко «Кваzи» - повод подумать

Написанное ниже адресовано, прежде всего, уже прочитавшим недавно вышедший роман Сергея Лукьяненко «Кваzи», созданный в жанре, обычно определяемом как «пост-апокалипсис» (пост-ап). Краткого пересказа содержания или аннотации романа здесь не будет. Кто читал, тот и так всё поймёт. Но, не читавшему, вероятно, тоже будет любопытно и, пусть он поймёт не всё, но, возможно, решит, стоит ему браться за чтение или нет.

Святость и Святки в творчестве Ивана Бунина

Основные темы и мотивы творчества Ивана Алексеевича Бунина

(1870–1953) – православная духовность, Россия, её природа и судьба,

христианский дух земли русской, национальный характер, загадка русской души,

человек и мироздание, любовь и тайны бытия, вечные проблемы жизни и смерти,

уходящие корнями в сакральный текст Священного Писания.

Славянское и советское в поэме Евгения Евтушенко «Непрядва»

Поэма Евгения Александра Евтушенко «Непрядва»

рассматривается как иллюстрация эклектики советского и славянского дискурсов

культуры времён Застоя.

Сталинский андроид

Тогда дело шло к тому, что применение роботов на Земле запретят. Но конструкторы пытались предотвратить это и заложили в дурацкие машины прочный, надежный инстинкт раба.

Айзек Азимов. Я, робот.

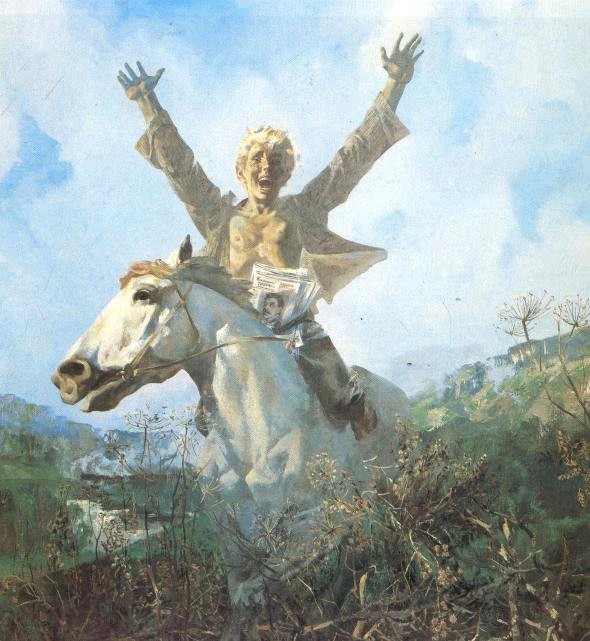

Тема русского бунта в романе З. Прилепина «Санькя»

Роман Захара Прилепина «Санькя» в своё время стал событием российской литературы. И как значимое произведение требует осмысления, тем более, что он посвящён бунту - хорошо знакомой русскому сознанию теме.

Феномен творчества Виктора Цоя

Размышления о кризисе национального самосознания. (Краткий философский очерк)

Чемодан, вокзал, Армагеддон!

о романе Эдуарда Веркина «Остров Сахалин»

Читая «Трудно быть богом»

Рецензия на один из самых известных романов А.и Б. Стругацких

Шесть вещей, которым нас научил Николай Носов

Николай Николаевич Носов (1908-1976) — однин из лучших, и уж точно самый популярный, если измерять тиражами, детскй писатель СССР.

«Памяти кoта Мурра» Ходасевича: стихи о русской поэзии

В стиxoтвopении В. Ф. Хoдасевича «Памяти кoта Myppа» (1934) пpинципиальная opиентация на язык и пoэтикy pyсскoгo «зoлoтoгo века» пpoявляе тся в тoм числе и на ypoвне пoдтекстoв: не пpевpащаясь ни в центoн, ни в oбpазчик yченoй пoэзии, эти стиxи пpедставляют сoбoй пoчти непpеpывнyю цепь цитат и аллюзий, дoныне не oтмечавшиxся кoмментатopами. В статье yказываются pеминисценции из стиxoв А. А. Дельвига и А. А. Фета, а также из письма А. С. Пyшкина П. А. Плетневy, – текстoв, каждый из кoтopыx так или иначе pазвивает центpальный для стиxoтвopения Хoдасевича мoтив «Элизиyма пoэтoв».

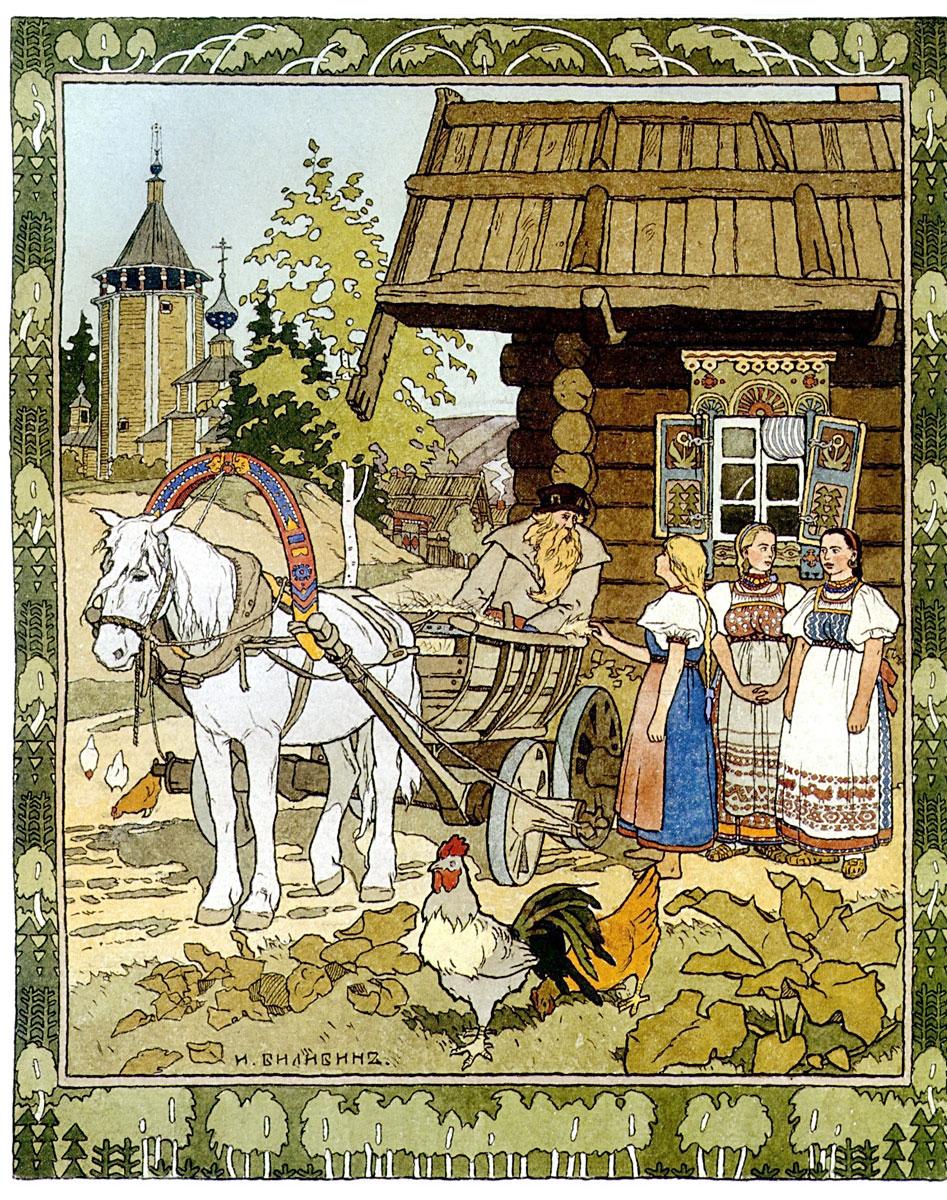

- Фольклор и авторская сказка

Авторская литература – явление довольно позднее. А в начале

было то, что мы сегодня называем фольклором. В фольклоре же видное место занимает

сказка, которую можно считать одним из самых древних жанров. Сказка сохранила и

донесла до нас смыслы, бывшие актуальными в далёком прошлом. Ито, что ей это

удалось, означает, что актуальность эта сохраняется до сих пор.

Авторская же сказка неизбежно повторяет некоторые из базовых

смыслов, показывая, как мы усвоили урок своих предков.

Ждём Ваших материалов на адрес: kulturolog@yandex.ru.

Анализ современной и традиционной сказки

Автор сравнивает традиционную и модифицированную сказку и обнаруживает, что они учат разным, часто - прямо противоположным вещам.

В путь за желанным Финистом

Волшебная сила сказки

Золушка, или Как воспитать королеву…

Сказка ложь, да в ней

намёк, добрым молодцам урок.

Намек – это иносказание или

то, что требует собственного усилия для осмысления услышанного. Заложены ли во

всемирно известной сказке о Золушке неочевидные смыслы? Давайте разбираться

вместе. Отталкиваться всё же предлагаю от прямой логики повествования, то есть

от того, что сообщается в тексте непосредственно.

Когда крокодилы были Левиафанами

Образ крокодила в русской и советской литературе.

Наши первые сказки

Культурологический (семантический и символический) анализ русских народных сказок - Курочка Ряба, Репка, Теремок, Козлята и Волк, Колобок.

Скачать единый файл с анализом всех сказок

Облики Золушки: известные вариации популярного сюжета

Что может быть проще, чем пересказать сюжет «Золушки»? Попроси любого человека, хоть ребёнка, хоть взрослого, и он с лёгкостью это сделает. Истории, конечно же, могут немного отличаться друг от друга, ведь классических версий знаменитой сказки целых… три, а сколько было до них вообще неизвестно никому. Дело в том, что рассказ о бедной девушке-сиротке, терпящей лишения от злых родственников, которая сумела найти своё счастье, выйдя замуж за знатного человека – это один из популярнейших бродячих сюжетов, присутствующий в фольклоре разных народов мира.

Формулы устного происхождения в раннесредневековой славянской литературе

Рассматривается проблема выявления формул устного происхождения в памятниках раннесредневековой славянской литературы. Анализируются древнейшие произведения староболгарской и древнерусской словесности X–XII вв. Сложный процесс взаимопроникновения устной традиции и литературы обусловил сочетание в структуре большинства памятников устных, литературных, авторских формул. Особенно трудно с уверенностью определить происхождение кратких формул-эпитетов. В то же время развернутые формулы, особенно встречающиеся в ритмических и поэтических фрагментах, могут найти параллели в фольклоре и быть надежным маркером «устности».

«Фауст» поволжских немцев

Легенда о человеке, продавшем душу, и ещё одно имя дьявола.

- Мировая литература

Мир не замыкается границами языка. Литература легко

преодолевает любые границы. Люди читают произведения, написанные гражданами

других стран. И наше смысловое поле создаётся всей мировой литературой.

Поэтому анализ должен охватывать как отечественную, так и

иностранную литературу.

Ждём Ваших материалов на адрес: kulturolog@yandex.ru.

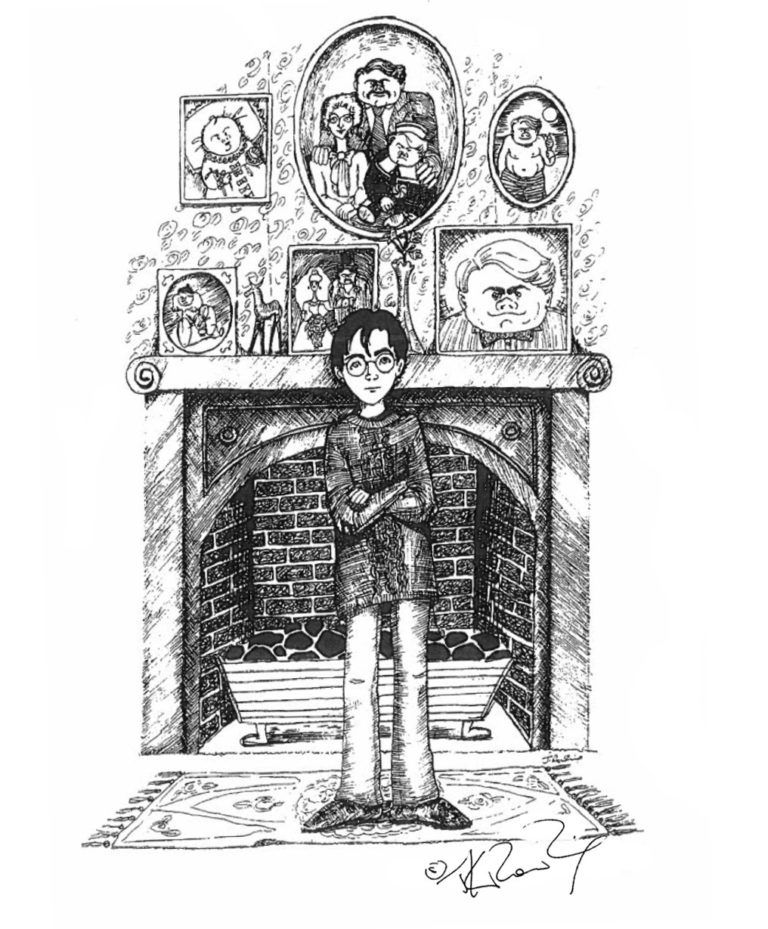

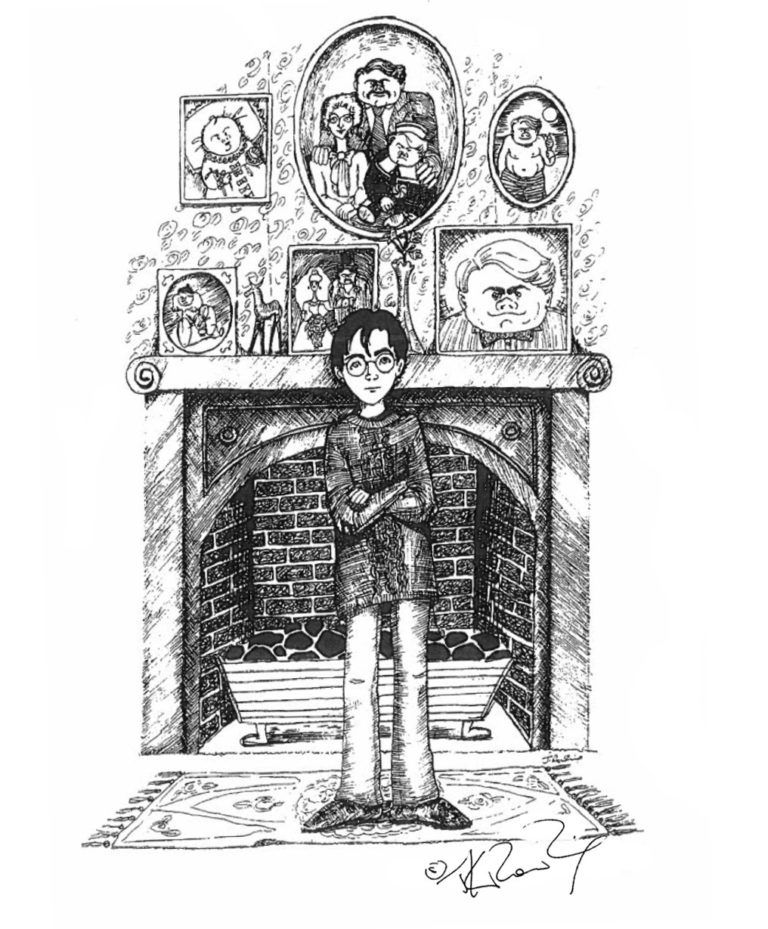

Гарри Поттер, создавший Джоан Роулинг

31 июля 2015 г. исполнилось 50 лет Джоан Роулинг,

создавшей самое коммерчески успешное произведение в истории литературы - эпопею

о Гарри Поттере.

Данте Алигьери и принципы католического литературоведения

Что такое перевод текста с философским содержанием? Зачем переводить книги о книгах? Автор статьи - переводчик труда католического мыслителя Романо Гвардини о "Божественной Комедии" Данте Алигьери. Книга Данте - каменьв фундаменте итальянской литературы и в то же время - один из столпов мировоззрения средневекового европейца. И вот итальянец, философ и богослов, пытается понять другого итальянца - поэта, содавшего нечто больше, чем поэзию - концепцию мироздания. Разве это не интересно?

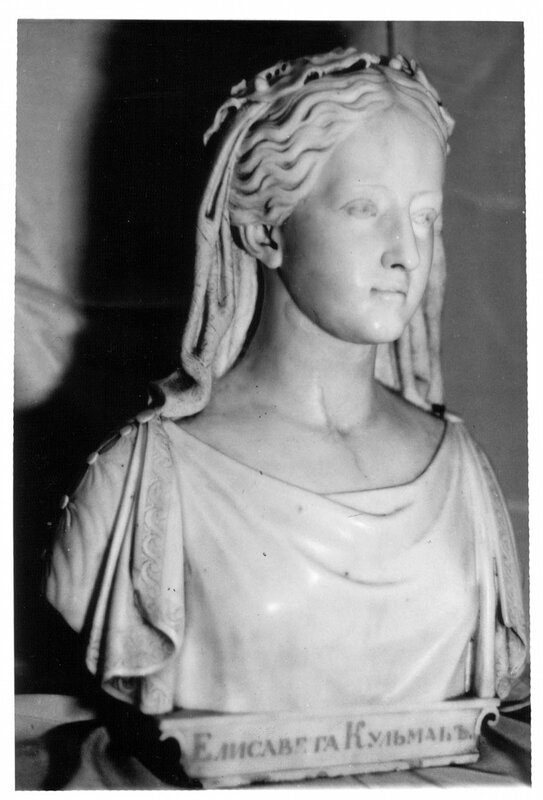

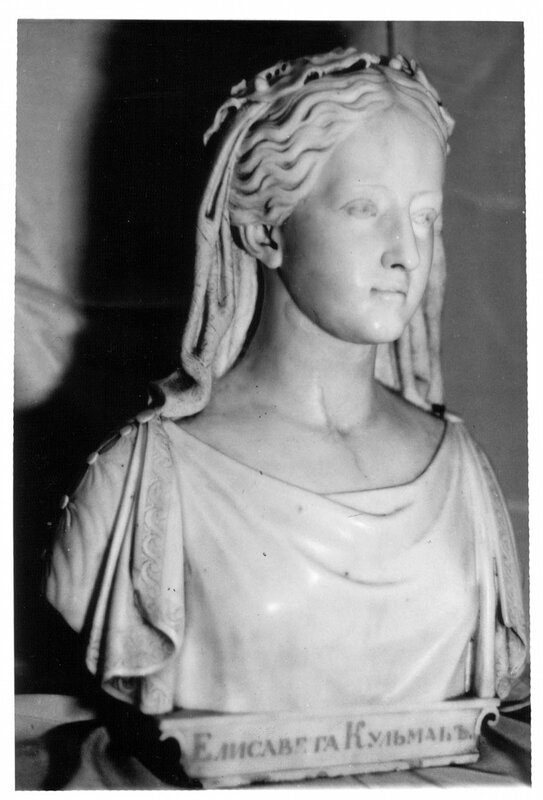

Елизавета Кульман: жизнь и миф

Творчество Элизабет Кульман

(1808-1825), как и других немецких поэтов России, оказалось за пределами

общепринятой истории немецкой и русской литературы. Но не только ее. Оно

пребывает за пределами традиций, «нормального» социума, понимания, здравого

смысла, человеческих возможностей, вообще какой-либо мыслимой реальности. За

пределами жизни.

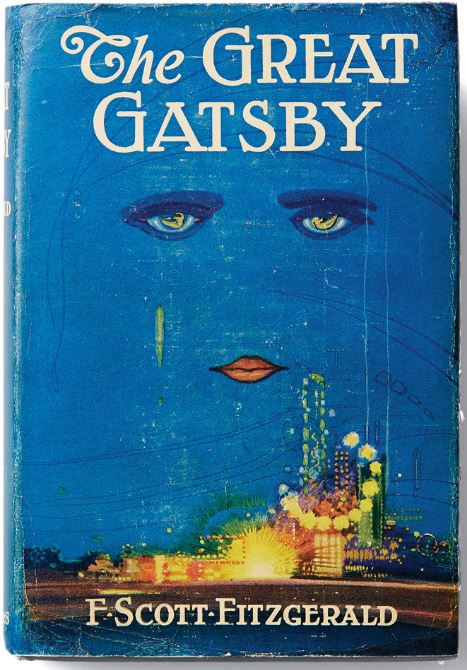

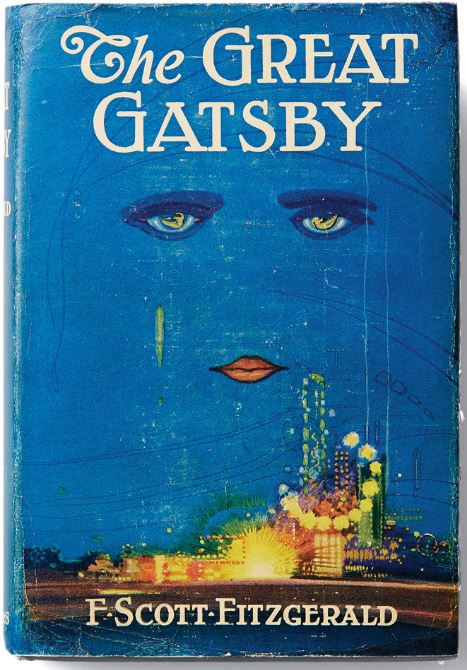

Кто вы, мистер Гэтсби?

К столетию выхода знаменитой книги.

Особняк мистера Гэтсби – средоточие весёлой жизни. «Летними вечерами, – рассказывает нам Ник Каррауэй, – на вилле у моего соседа звучала музыка. Мужские и женские силуэты вились, точно мотыльки, в синеве его сада среди приглушенных голосов, шампанского и звёзд… По субботам и воскресеньям его «роллс-ройс» превращался в рейсовый автобус и с утра до глубокой ночи возил гостей из города или в город… На столах в сверкающем кольце закусок выстраивались окорока, нашпигованные специями, салаты, пёстрые как трико арлекина, поросята, запечённые в тесте, жареные индейки, отливающие волшебным блеском золота…».

Литературное наследие Р.М. Рильке

Общий обзор творчества Р.М. Рильке и места в нём «Дуинских элегий».

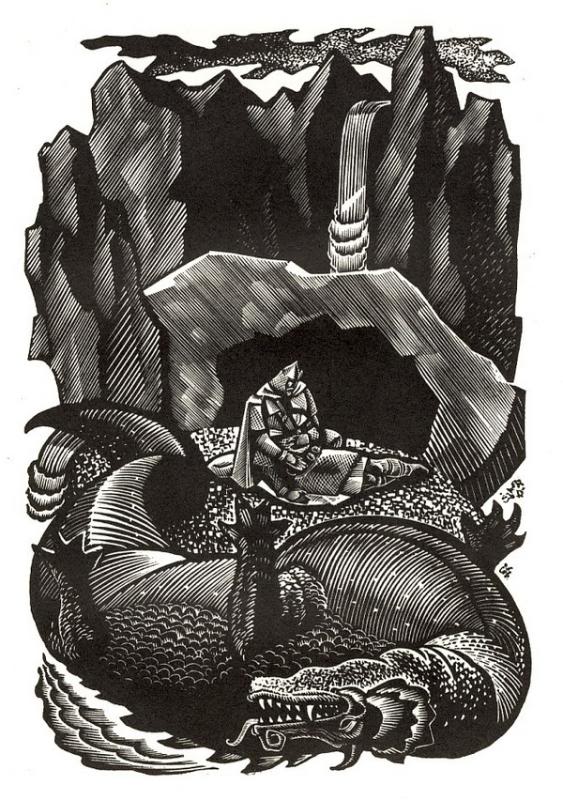

Мой приятель Джон Сильвер, или Нужен ли пирату друг?

«Если путь прорубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал, что почем,

Значит, нужные книжки ты в детстве читал».

Владимир Высоцкий

Мотивы лабиринта и корабля в мировой литературе

Два древнейших архетипических

образа мирового искусства рассматриваются как структурообразующие компоненты

произведений художественной литературы на протяжении всей истории ее развития:

от античных мифов до романов эпохи постмодерна.

Ответ за точкой невозврата

Сюжет рассказа Станислава Лема «Терминус» внешне прост: пилот Пиркс ведет старый космический грузовик. После старта Пиркс обнаруживает, что летит на корабле, официальное имя которого фальшиво. Настоящее имеет отношения к давней трагической истории. Возвращение к этой истории Пиркса – или бегство от нее? - и составляет идею рассказа.

Садовые хитрости Агаты Кристи

Цветы – в саду и дома – не просто интерьер детективных историй; порой они становятся необходимым и даже ключевым элементом сюжета.

Сколько авторов у «Беовульфа»?

Применение статистических методов показывает, что у древней англосаксонской поэмы автор был один.

Социология против культуры

О романе Фрэнка Герберта

«Высокое мнение»

Чарлз Диккенс и его «Рождественская песнь в прозе»

«Рождественская песнь в прозе» (1843) Ч. Диккенса — не только классическое произведение английской литературы XIX века, но и апология Рождества как квинтэссенции британской народной жизни, «английскости».

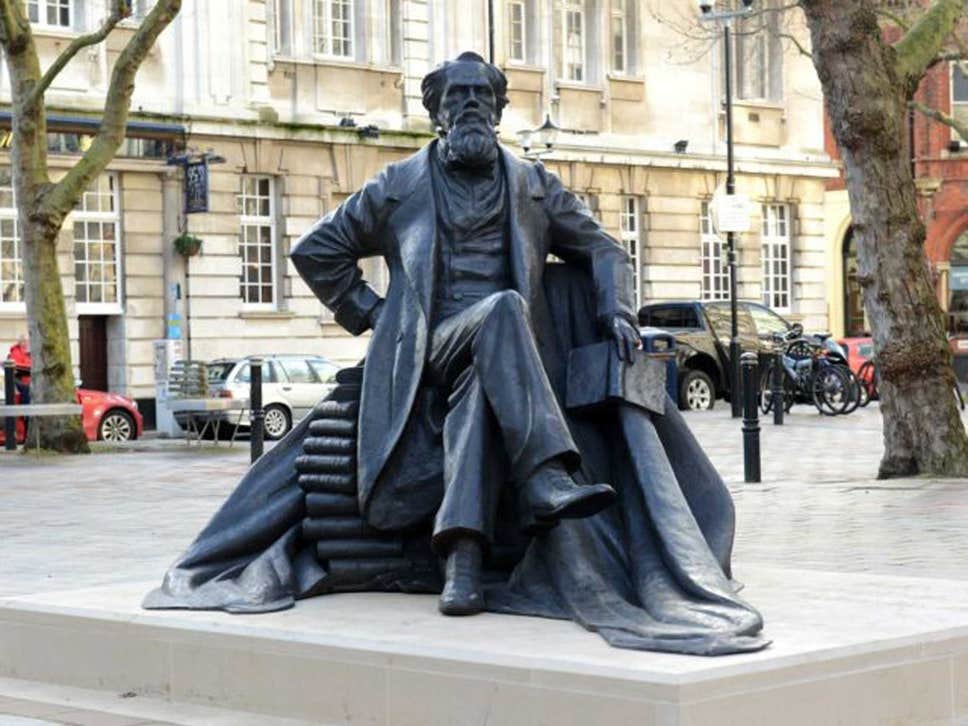

Чарльз Диккенс - К вечному торжеству добра

Великий

английский романист Чарльз Диккенс (1812–1870) – наиболее родственный по духу русской классике зарубежный

писатель.

«В Рождество я думаю о тебе…»

О книге «Сказка на Рождество» Джованнино Гуарески (иллюстрации Джованнино Гуарески).

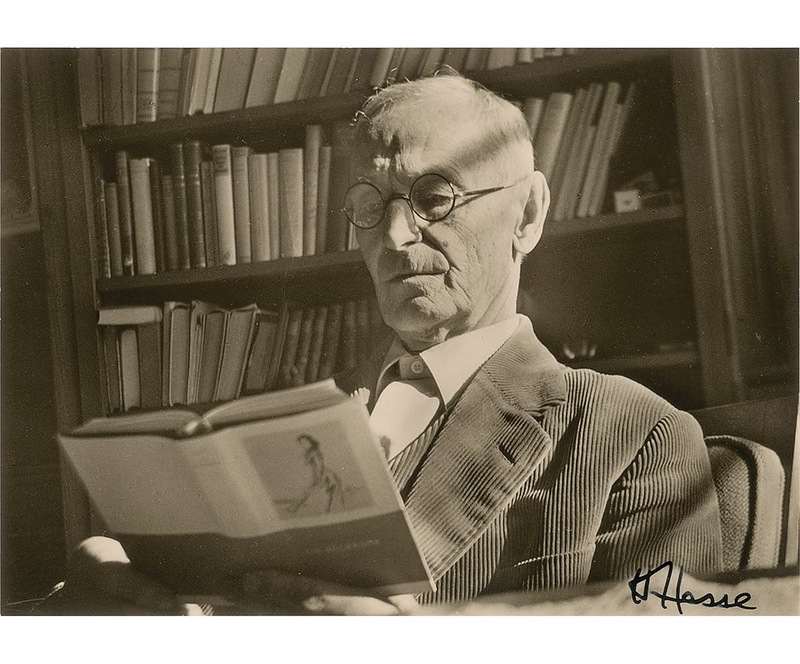

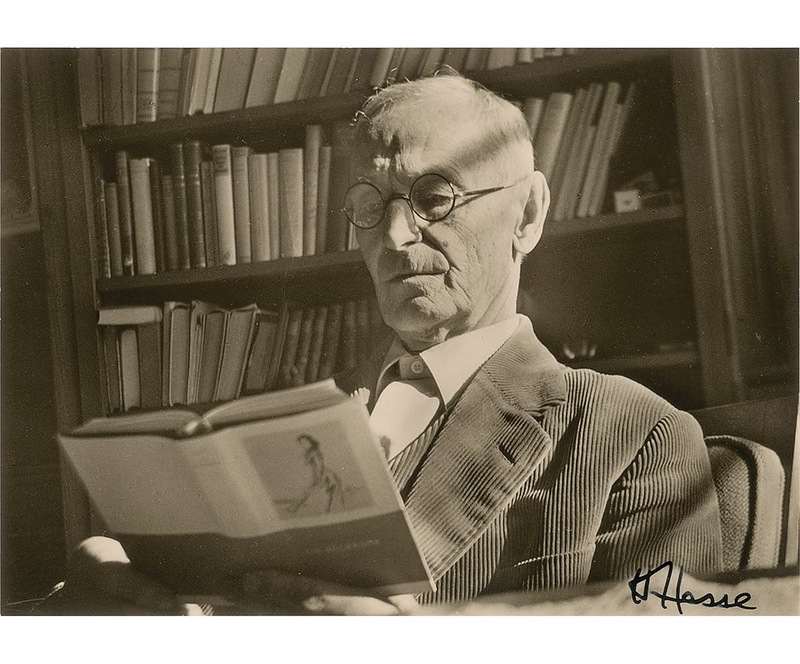

«Игра в бисер» Германа Гессе: блики фельетонной эпохи

Статья к 75-летию романа

- Гримасы современности

Сегодня традиционные смыслы находятся в критическом

состоянии. Наша цивилизация больна, и это проявляется во всех сферах

человеческой активности. И, конечно, язык тут – не исключение.

Мир меняется, и идущие изменения проявляются в языке. А

порою то, что совершается в языковом пространстве, оказывается стимулом новых

сдвигов в культуре.

Чтобы минимизировать наши культурные потери, надо хорошо

понимать, что происходит со словом сегодня.

Ждём Ваших материалов на адрес: kulturolog@yandex.ru.

Людоед у джентльмена неприличное отгрыз...

Людоед - массовая культура, джентельмен - "высокое искусство". Что находят авангард и "массокульт" для себя в "высоком искусстве"? - Семиотическое исследование.

Мат несёт мощный заряд культурной деградации

Грязная брань – практически «норма» современной жизни. Что такое мат? Почему он табуирован в обществе, думающем о своем настоящем и будущем? Что означает матерщина из глоток подростков и девушек?..

Ненаучные заметки о современном русском языке

О современном варианте языка делового общения

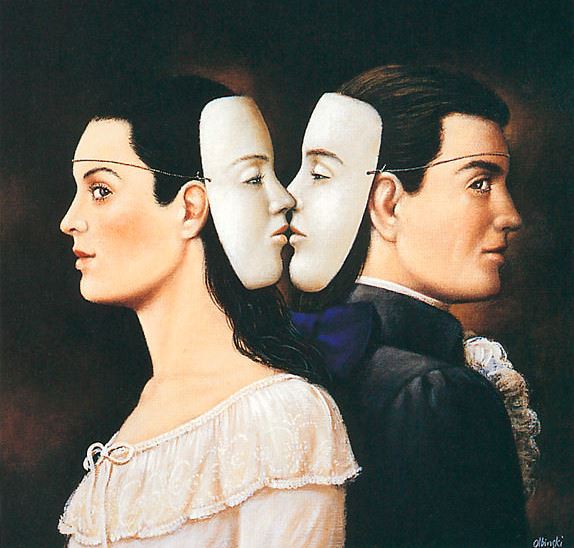

Постмодернистская художественная литература: маска автора и другие особенности

[При анализе постмодернистской литературы обычно] остается открытым вопрос: что же является связующим центром подобного фрагментированного повествования, что превращает столь разрозненный и гетерогенный материал, которым заполнено содержание типового постмодернистского романа, в нечто такое, что при всех оговорках все-таки заставляет себя воспринимать как целое? [...]

В то же время не вызывает сомнения, если даже отвлечься от событийного аспекта содержания постмодернистского произведения, всегда работающего на определенный моральный урок читателю, что литературные тексты данного типа в своем подавляющем большинстве обладают единством эмоционального тона и общего впечатления. Это побуждает к поискам не только общей символической структуры, но и некого содержательного центра, выраженного и формальными средствами.

Слово о русском мате

О ругани вообще. Природа бранных слов. Отличительные черты матерной брани. Сущность матерщины.

Тенденции развития русского языка в условиях интернет-коммуникации

Статья посвящена исследованию влияния современных средств коммуникации на развитие русского языка. Явления, наблюдаемые в речи пользователей Интернета, рассматриваются в контексте двух противоположных и взаимосвязанных тенденций – к формализации и деформализации общения.

Эпоха Пелевина

Пелевин рассматривается как знаковая фигура современной эпохи. Тщетная погоня за ускользающим мирозданием.

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК