Моцарт. Симфония № 40 |

40-я соль-минорная симфония как философствование Моцарта об уделе человека духовного

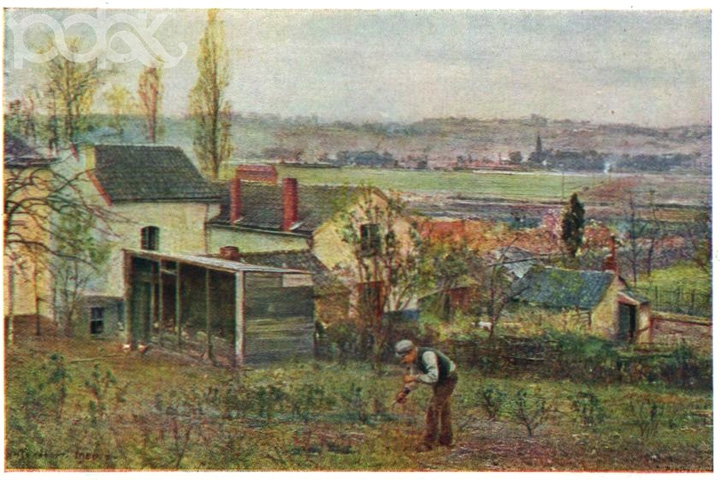

Нет, это – это, конечно, не о тех, которые самые несчастные – горько, непоправимо, неизбывно несчастные. Несчастные через обстоятельства своей жизни. Несчастные через скудости доставшегося им от природы. Об этих несчастных глубоко сострадательно, истинно совестливо – как скорбно, как скорбно! – у Мусоргского в одной из его “Картинок с выставки” в той, которая – “ Быдло”. Вы слышали, как исполняет эту вещь Мария Юдина? А с интерпретацией “Быдла” Владимиром Горовицем вы тоже знакомы? В чем разница их прочтения этого произведения Мусоргского, вам это понятно? Виноват ты или нет перед этим быдлом? Это быдло – оно тебе совершенно чужое? Можешь ли ты жить, совсем забыв о его существовании? Чувствуешь ли ты, что если ты человек, то это, может быть, больше всего потому, что кто-то – это-то вот несчастное быдло? Да…так вот это – про которое мы только что начали-то, – оно о тех, о жизни духа тех, которые – отнюдь, отнюдь не обездоленные – совсем очень даже и наоборот! Этим счастливцам если когда и приходится поозаботиться о “нуждах низкой жизни”, то эти прозаические заботы всё же никогда не поглощают их так уж чтоб всецело-то, – не приземляют то есть дух их – ну, чтоб очень уж так совсем, очень уж чтоб надолго-то так! Так чем же живет свободный… – ну, хорошо, хорошо: относительно свободный – человек? Живет он – если это человек духовного склада – живет он по преимуществу чувствами. Вы спрашиваете, какими именно? Об этих чувствах лучше, проникновеннее, прекраснее, чем кто-либо другой, – поведал нам… Почему так особо нежно любим мы ласточку? Эти вот острые всплески её тонких крыльев – когда скользит она над самой землей…Эти неожиданные крутые её взмывания к небу… И внезапные устремления, почти отвесные эти падения её – к земле, к земле… Это сверкание её белой грудки – совсем вот близко от тебя… – что это она всё вьется, вьется тут?! А вот внезапно зависла на одном месте, мгновение какое-то потрепетала крыльями и – замерла вот, уцепившись коготками за солому крыши. Головкой вот по сторонам поводит… Кого иль что она высматривает? Негромкий, милый её щебет… О чем, кому – она щебечет там? И – сорвалась вдруг. Широкий очертила круг – в одну, в другую сторону. И – пошла, пошла кругами ввысь… И всё выше и выше она… И – пропала вот совсем из глаз… Что повлекло её ввысь? Что ей там – в этой синей пустыне неба?! О, как притягательно для нас – всегда! – следить за ней, за этими-то её вот круженьями – такими вроде бы совсем безцельными, такими непредсказуемыми и непонятно – непонятно! – страстными… В ней – мы будто узнаем самих себя. Узнаем – своё самое лучшее. Узнаем в ней… – душу свою узнаем мы в ней! 40-ая симфония Моцарта. Вступления нет. Сразу экспозиция. Её особенность – это что главная тема – она начинается будто с середины фразы. Фразы – удивительно живой. Фразы – из уже долго-долго идущего рассказа. Рассказа – острейшего драматизма. Рассказа – глубокого, тончайшего – проникновеннейшего! – лиризма… О чём этот рассказ – про то чувство наше улавливает/осознает очень скоро и – безошибочно это, да! Ведь в этой симфонии Моцарт рассказал о том, что есть в человеке самое главное, самое высокое. И рассказал он об этом так, как никому не удавалось это – ни до, ни после него! О чём – в этой симфонии? В ней – об уделе человека. Но, повторяем, об уделе того человека, который уже собственно человек. То есть в этой симфонии – о тех, чей дух высок, чей дух свободен, чей дух по природе своей удивительно гармоничен, – в ней о тех, чей дух преисполнен любви – любви ко всему прекрасному реальному – вы ведь понимаете, про какое именно реальное речь у нас идет сейчас-то?! – И чей дух ещё временами бывает преисполнен – о, как часто, как это часто! – странным каким-то томлением…– томлением по чему-то такому, чему и имени-то точного нет, – странным каким-то бывает преисполнен стремлением… – в какую-то непонятную беспредельность! Невероятно, совершенно невероятно, как это можно, чтобы с первых – с самых же первых тактов! – и чтобы тобой, твоим чувством так вот овладели – ну, не было такого никогда с тобой – ни от чего, ни от кого другого! И не будет – ни от кого, ни от чего ещё там – не будет никогда! Ведь ты просто перестаешь быть… – нет, не так: ты только-то и начинаешь быть – истинно, подлинно быть! – когда слушаешь это-товот – слушаешь когда “40-вую”. То, что тебе неясно думалось когда, невнятно чувствовалось ли – но что всегда тебе представлялось тем, что есть самое что ни на есть существотвоего настоящего “я”, – того то есть “я”, в котором больше всего этого-то собственно человеческого, – всё это в “40-ой” – о, как прекрасно, как естественно, как глубоко, как совершенно определенно высказано всё это! – как дивно – наконец-то, наконец-то! – проявлено оно твоему уму и чувству! …Несколько лет назад в нашем городском художественном музее была организована выставка известнейших русских художников. Привезли к нам полотна и Саврасова, и Поленова, и Левитана, и Коровина, и многих других больших мастеров. Побывав на этой выставке, я позвонил одной своей знакомой и попросил её сходить в музей и поделиться потом со мной своими впечатлениями. Дело было в том, что, хотя выставка была такой представительной и весьма объемной по числу экспонируемых картин, вниманием, чувством моим завладела – действительно завладела – только одна картина. Я был несколько удивлён этим, и мне захотелось узнать, субъективно было это мое впечатление от выставки или же нет. Чтобы моя приятельница оставалась совершенно свободной в своем мнении, я ей про свою озадаченность, естественно, ничего не стал говорить. И вот звонок от неё: “Ты знаешь, это странно: я долго бродила по музею от картины к картине, – мне многое там нравилось. Но меня все время тянуло вернуться в тот зал, где была выставлена “Садовница” Похитонова!” Я рассмеялся: “Со мной на этой выставке случилось то же, что и с тобой: да прекрасных – много там – работ таких! Но Похитонов… – ты поняла, в чём прелесть его работы?!” Да, мы одинаково всё поняли про очарование этой работы – поняли всё об её особой поэтичности. Что там – в этой похитоновской “Садовнице”? А ней… именно то, что и у Моцарта – в его 40-вой. Только у Похитонова всё выражено другими художественными средствами – у него всё сказано красками, особенностями рисунка, самой изображаемой предметностью, вещностью и – перспективой. И в этой-то вот перспективе…она, наверное, и есть главное в этой картине: да, через неё, именно через неё – улавливаем, прочитываем мы – безошибочно! – поэтическую мысль автора “Садовницы” – глубокую, философскую мысль! Мысль о тайне, о существе человеческой жизни. Какой чудесный дворик – на покатости холма! Этот вот беленький домик среди фруктовых деревьев… Эти ухоженные огородные грядки… И этот вот садово-огородный инвентарь – весь справный, добротный… И какая крепкая, красивая ограда вокруг этого садика – вся из светло-серого природного камня… О, как это всё здесь так замечательно устроено! Какой, видать, хорошей, какой счастливой, какой здоровой жизнью живется людям в этом-то вот ихнем уголке! Счастливой? безмятежно счастливой?! Нет, не бывает человек невозмутимо, совершенно, предельно, значит, так уж чтобы счастлив через это-то своё – так умно, так любовно, так уютно устроенное! – разнообразное житейское, через своё то есть всё реальное. Всех нас – одних больше, других меньше – но всех, всех нас томит –влечение… – влечемся мы в какую-то нездешность– да, мы все влечемся в какое-то неизвестное,какое-то непонятное, где будто бы больше есть воли, больше покоя и где будто бы есть красота…красота, которая ещё выше, ещё совершеннее этой-то вот всей красоты, которая – земная. Почему остановилась среди дел своих похитоновская садовница? О чём это она задумалась? Какие чувства ею владеют сейчас? Впечатление ведь, что она уже долго стоит вот так – неподвижно... Куда устремлен её взгляд? А туда устремлен её взгляд, куда и ваш-то всенепременно устремится, стоит только остановиться вам перед этой картиной. Да, ваш взгляд, отметив всё то, что есть на переднем плане этой картины, – отметив всё это сочувственно, с большой то есть симпатией ко всему изображенному, – всё же не может ваш взгляд не устремиться к светлой полоске глубокой – дивной, дивной! – дали, которая открывается за каменной оградой этого сада… Много души у кого когда – это что, больше счастья тебе? А может, вовсе и нет-то?! Может, тогда – и больше страданья-то?! Твоя жизнь так сложилась, так тобой устроена, что остаются в тебе ещё неизбытые силы? И ещё ты можешь свободно – а не сообразно этим самым обстоятельствам! – располагать своим временем? Ты не весь, не всегда – в этих заботах, тревогах, думах по устроению своего сугубо такого практического? Во благо это тебе, когда у тебя все так-то вот – и с силами твоими и со временем? А может, как раз-то и маешься ты – если у тебя всё так вот вроде бы очень удачно в жизни складывается? Несчастья – от тех, других ли скудностей… Несчастья – от всяких таких разных избытков… В случае скудностей – там всё всем понятно. Но вот в тех случаях, когда всего имеется совсем не скудно – о, каких только ошибок не совершает тогда человек! Ошибок и глупых, и жалких, и пагубных! Пагубных – когда только для него самого… Но, случается, – и для многих, многих других… Но бывает и иначе – совсем иначе: бывают прекрасные, гениальнейшие бывают решения – про тайну верного устроения жизни человека, про тайну его высокого назначения, про тайну его Удела.

Он, этот Удел наш… – вы ведь всё услышали/поняли – из того, что рассказал нам про этот Удел в своей 40-вой Вольфганг Амадей Моцарт?! Что есть 40-ая? Нет, в ней не про то правильное,которое уж очень такое плотское, – “в здоровом теле – здоровый дух”. И не про те в ней идеальности, которые все эти мистические мечтания да экстатические откровения. И, уж конечно, в ней не про ту отчаянность, пропащность, которая – “A-a, всё однова живем!” Нет, в 40-ой – про ту правильность,которая высокая! В ней – про идеальности, которые вполне реальны! В ней – про отчаянности, которые – дерзновения духа! Духа, взыскующего Безусловного и Непреходящего. Начало 40-ой… Какая красивая, какая хорошая, какая счастливая жизнь – ну, безупречнейше, ну просто идеальнейше ведь! – всё, всё, всё в этой-то вот жизни, образ которой встает в твоем сознании – чувством овладевает твоим – с первых же фраз этой симфонии… О, как редчайше же это – так-то вот чтобы было у кого из нас! Да, наиредчайше, наиредчайше! Но…почему – минор?! Так ведь не о начале же жизни, не про безмятежность первых наших лет – в первых фразах 40-ой! Жизнь, когда она уже в своем зените – как ни была бы она вам в радость – в великую даже очень радость когда! – не может она быть, не может она оставаться совсем такой уж бестревожной, совсем такой уж беспечальной чтобы! Печали в ней, когда она в своем расцвете-то, – печали в ней, быть может, уже не меньше даже, да! – не меньше, чем этой, давно тебе обычной ставшей, – светлой этой твоей радости. Что?! Только и всего-то?! Только это вот всегдашнее твоё? И опять, опять оно – и больше уже ничего, ничего не будет у тебя другого, никогда?! Как долго ни живи, всё одно – уже никогда?! Когда такие мысли, такие настроения… – когда с тобой такое ещё только-только начинает случаться, – не часто ещё случаться – легко, довольно легко удается тебе справляться с этими нежданными тревожными думами. Тебе достаточно бывает привнесения в твое обычноедаже самой такой малой толики какой-либо новизны. А ещё того лучше – ещё целительнее для души твоей! – хоть на время, хоть на какое-то время! – совсем отойти от своего обычного. Ты ведь знаешь – знаешь ведь ты?! – что надо тебе для этого сделать? Да, уйди, уйди поскорее – к живой природе! Уйди к реке, уйди в поле, уйди туда, где будешь только ты и небо! Ты – уже ушел? Ты – уже среди этих вольных пространств? О, как хорошо тебе – какое это счастье, – когда ты здесь! Здесь – ты как-то сразу становишься почти совсем… совсем таким бестелесным! Здесь – ты больше чистый, свободный – совершенно свободный такой дух, да! Ты весь в каком-то легком – прекрасном! – опьянении ты здесь… Всё, всё, что здесь – в какую это тебе радость всё! Эти звуки, запахи и краски – какое великое, какое живое разнообразие всего тут этого-то! Ты дышишь этим всем – оно само, само вливается в тебя! – ты будто даже сам становишься всем этим! И… – умиротворяется твой дух… А ты и не заметил даже – когда это так с тобой случилось-то! И вот опять… да, опять – можно тебе… желание появилось в тебе – вернуться! Вернуться – ко всему тобой оставленному: вернуться в твое повседневное, твое обычное. Вы согласны? Ведь твое повседневное, если даже оно и высокое, всё одно, всё одно – обычное, рутинное… да, уже, уже непоэтичное оно?! Что есть поэтическое? Для художника… да и не только для него – это то, чего ещё никогда, никогда не было! А ты вернулся сейчас вот… – к чему ты вернулся?! Но как же нам быть-то?! – разве может быть с нами – это чтобы как-то иначе ещё?! Да, тебе не очень-то в радость – это твоё возвращение к твоему этому-то вот всегдашнему. Но… – не в глупенький же этот романтизм уходить тебе от своего настоящего – единственно достойного, единственно подлинного! – истинно, истинно прекрасного! – уходить от него только потому, что оно тебе… – о, это печальная правда! – оно тебе – увы! – оно тебе несколько… несколько уже и прискучило! О, нет, и это не годится: неумно будет – и нескромно тоже, да! – если поддашься ты соблазну воспринимать – и представлять! – все эти новые для тебя мирочувствия в тонах таких уж очень скорбных, в тонах трагических. Ну и конечно, пошлостью, просто убожеством будет искать себе спасенья – забвения, забвения! – в богемности. Хотя – будет и такое! Только будет это всё – много, много потом. Но если это-то всё – оно всё ложное, тогда – что же есть… есть ли тогда то, что – истинное?! А вы разве не услышали ответа на этот… да, труднейший, труднейший вопрос! – разве не услышали вы ответа на него – в “40-вой соль-минорной”?! Отныне и навсегда – покуда будешь ты жив – одно, одно только будет у тебя – но будет оно, это если ещё достанет-то тебе души, ума и мужества! – будет у тебя то, что уже было: другого чего – и быть-то не может, если оставаться всегда верным естественному порядку всего реально сущего. Нет, такое понимание – вернее: угадывание – предстоящего тебе – это все лишь общее соображение про человеческий – общечеловеческий – Удел. А вот то, что будет у тебя – именно у тебя – в твоем дальнейшем – про то тебе не сообразить, не угадать. Твоё будущее – это ещё полнейшая неизвестность, тайна, да! Тебе ещё только предстоит создать свое будущее: тебе предстоит сотворить свою Судьбу: тебе ещё только предстоят попытки – несчетные попытки! – к одолению своегообщечеловеческого Удела. Вы слышите, что и каку Моцарта – об этих наших попытках?! Твоё настоящее. Твоё любимое. Твоё такое великое – твое такое малое – прекрасное. Всё, всё это твоё – тобой уже изведанное всё! И – не пьянит, нет, не пьянит тебя уже оно! А без этого-то опьянения… – как же жить тебе без него?! Да, не можешь, не можешь ты жить без этого опьянения! И оттого – всё чаще и чаще твои порывания… – нет, это уже порывания не к какому-нибудь новомутам реальному: было это уже с тобой, было! И не те уже это порывания, которые были ко всему вольному Природному. – Нет, нет: теперь твои порывания – это устремления твоей души в глубины…в глубины самоё себя? Или…или – в глубины того, что вроде бы существует… должно существовать – так мнится нам! – должно существовать за этой-то вот видимостью – привычной видимостью живого– ведь живого?! – Природного?! О, эти наши влечения – к Запредельному-то! Какие они теперь в тебе… – какие они неотступные, какие настоятельные! Но…есть ли, существует ли оно, это Запредельное – чтобы на самом-то деле?! А как же не быть-то Ему, когда мы по Нему – в зрелом-то возрасте нашем – больше всего и томимся-то?! И более других – о, как много более других! – искушаем мечтою о проникновении в Запредельное, мечтою о разгадке его тайны – искушаем этой мечтою тот, кому ведомо таинство создания реального Запредельного – ведомо таинство создания тех странных повествований, которые суть музыкальные построения. Как велика сила воздействия на нас этих построений! Но – почему, через что это так?! Кто разве может – пробовал ли кто когда? – объяснить магическую… нет: прямо-таки какую-то сверхъестествен- ную! – власть музыки над нашей душою? Может, это потому, что она обращена непосредственно к чувству? То есть разума роль в её восприятии совсем минимальна? От разума – одно только остужение бывает всем нашим чувствам? Но если толком подумать, то – разве наши чувства не являются творениями именно разума нашего?! Ведь если разум молчит – тогда только смутные у нас ощущения, ну эмоции ещё там какие, но – не чувства же?! Да, конечно, самое общеепонимание про то, что есть музыка и отчего у неё великая эта власть над нами, – такое понимание у нас есть: музыкальные произведения суть построения гармонические. Гармоническая же упорядоченность чего бы то ни было воспринимается нами – инстинктивно ли, осознанно ли – как великое благо: благо возникновения Жизни из Хаоса. И ещё есть у нас одно соображение про музыку: она сотворена из той материальности, которая много легче всякого прочего реального сущего поддается упорядочению, – ведь это та материальность, которая не сама по себе существует, а вами-то и создана которая! И потому музыкальные гармонические построения – самые совершенные они, – могут, по крайней мере, быть таковыми. Но тайна музыки – не в этом, нет! Ведь непонятно, невероятно трудно объяснить вот что: почему одно музыкальное построение тебе представляется чудом, откровением, сбывшейся твоей мечтою, а другое же – тебе оно совершенно чуждо?! И дело-то вовсе не субъективности вашего восприятия, нет! О, тут наблюдается преудивительное такое единство в оказании предпочтений: вот – божественное,вот – высокое, вот – это уже попроще, а вот и такое, которое – так себе. Звуковые построения 40-вой симфонии. Мелодические – они же смысловые– её ряды. Если ты даже и постигнешь идеи-чувства, сокрытые – да, всё же сокрытые, а не явно высказанные в этих мелодиях! – постичь их исчерпывающе чтобы – нет, не удастся тебе это! Не удастся потому, что музыкальные образы не столь определенны в своем содержании, как образы других видов искусства. Через эту особенность музыкальных образов – их особая поэтичность. Да, ведь что более всего нас волнует, влечет, пленяет? Неизведанное? Неразгаданное? Бесконечное – вот что сильнее всего влечет нас к себе! Бесконечное – оно ведь понимается, чувствуется нами как вечное. Через это влечение к вечному – мы будто и приобщаемся к нему! Всё прочее же которое – до конца понятое, освоенное – это всё уже для нас прозаическое. 40-ая же соль-минорная – это одно из самых прекраснейших, одно из самых мудрейших повествований о наших попытках уйти от прозаического – уйти от того, что стало уже для нас прозаическим. Уйти – куда? А после того, что с тобой уже было, осталось теперь тебе уходить единственно в поэзию стремлений за пределы Положенного. Что есть поэзия стремлений за пределы Положенного? А – несмирения это поэзия! Феномены таковой – это редчайшее художественное, – причем и возможное-то еще – единственно в области музыкального творчества: возможно как мелодические построения со своеобразнейшей звуковой организацией, своеобразнейшей динамикой, своеобразнейшим глиссандо. Такое художественное– это некоторые темо-мотивы 40-вой соль-минорной. Через эти мотивы тебе открывается – на очень только недолго! – то, что есть никогда прежде не ведомая тебе красота и никогда прежде не ведомая тебе свобода. Но почему, почему это так?! Едва начав звучать, темо-мотивы, из которых – эта красота и эта свобода, – они тут же начинают истаивать в какое-то непонятное Ничто! После этой Красоты и этой Свободы и – эти вот тягучие диссонансы?! Диссонансы – от которых вот-вот совсем померкнет твоё сознание?! О, нет, нет: сразу всё чтоб – тебе про это не уяснится, нет! Ещё и ещё будешь ты пытаться – всё страстнее, всё самозабвеннее будут твои попытки – опять, опять чтоб пережить высшие эти свои духовные состояния – пережить моменты встречи с совершеннейшей красотой и безграничной - абсолютной! – свободой. А потом всё же откроется тебе: устремлялся ты – к Невозможному – к не могущему быть устремлялся ты! Но уяснится тебе ещё и то, что целительны – спасительны даже! – эти наши порывы к Несуществующему. Да, дух наш из себя самого – совсем немного может он порождать. Но зато доступно ему многое – бесконечно многое! – претворять. То есть ему доступно осмысливать, очувствовать всё-всё реально существующее, – ему доступно делать его своим, – ему доступно делать его – самим тобой. Но это претворение будет тем прекраснее – тем художественно совершеннее и тем разнообразнее по своей тематике – чем больше влеком наш дух ко всему безусловному, ко всему Абсолютному. Ты понял, почувствовал всё это-то? Ты понял, что, как и отчего уже с тобой бывало? Тогда пойми ещё и то, что предстоит тебе: что с тобой может – должно быть! – во всё, которое это твоё дальнейшее. Не должно смиряться. Не должно унывать. Не должно отчаиваться. Не должно впадать в какие-либо крайности. А сумеет это – чтобы так-то вот – единственно тот, кто всегда останется верен поэзии реального. Ведь реальное – оно всегда истинное: оно всегда становящееся –оно вечно живое. Когда же это вечно живое ещё и познается особым способом – познается не чисто интеллектуально, а художественно – претворяется в произведения искусства, высшие тогда это суть наши духовные достижения. Ведь если художественное – значит обладаем мы тогда безусловным– не отменяемым никаким другим новым эстетическим – обладаем то есть мы Абсолютным. А что есть обладание им, как не сбывшееся самое высокое наше Мечтание?! …Всю первую половину августа – жара, безветрие и страшная сушь. В небо не взглянешь: слепит оно тебя своим бешеным светом, давит потоками ярого зноя. На земле всё уже выжжено. Только деревья – они одни сколько-то живы ещё… Господи, когда же конец-то придёт этой засухе, этой муке?! И вот в одну из ночей – шквальный ударил ветер! А следом за ним – гроза! Молнии – поминутно полыхали они! И – хлынул ливень… Тяжелый, глухой его гул смолкнул только к рассвету. Днем небо довольно разъяснилось. Но ветер – северный, сильный! – задул он тогда на много дней. Захолодало… Мы плыли в лодке вниз по течению. Неуютно, зябко. От ветра никак не скроешься. И была от него всё время какая-то оцепенелость, оглушённость сознания. Чтоб сколько-то отдохнуть от этого ветра, иногда мы выходили на берег и укрывались в лесочках. Там ветра почти не ощущалось и было намного теплее. Как-то раз, углубившись дальше обычного в лесок, увидел я, что он вот-вот кончается, а за ним светится широкая полоса порыжелых лугов. Потянуло пойти в ту сторону. Лес скоро остался позади меня, и я оказываюсь подле просёлочной дороги. Глубокие борозды, колдобины, комья и крошево окаменелого чернозёма… Хочу пересечь дорогу, чтобы спуститься к ямине на лугу, где зеленеет густая прибитая ветром к земле осока и… – замираю на месте. Прямо передо мной на острой глыбке спёкшейся грязи – ласточка. Не улетает. Смотрит – но будто не видит ничего перед собой. Совсем такая ко всему безучастная. Чуть-чуть только покачивается. Точно она в дрёме какой-то… Ну вот… ты и так который уже день в нереальности сознания от этого ветра, а тут ещё ласточка эта, такая чуднó неподвижная. Надо же это так – наваждение вроде б какое нашло на меня! Я наклонился к ласточке – она как была, так и осталась. Беру её в руки – она и не пошевелилась, чтоб высвободиться. Может, больная она? Раненая? Старая ли совсем уже? И страшно, жутко даже сделалось мне: вдруг умрёт она прямо сейчас – в руках у меня?! Неужели вот эта милая, такая трогательная красота – и она перестанет сейчас быть?! Она чуть слышно шевельнулась у меня между ладоней. Я приоткрываю их немного, и – выскользнула она тотчас на волю! Низко-низко понеслась она над разбитой дорогой – взмахи крыльев такие мгновенные, что за ними почти и не уследить тебе… А вот уже и пошла, пошла она набирать высоту… вот и совсем уже резко к небу взяла и – пропала в нём… Чего только с тобой не бывало! И чего только с тобой не будет ещё! Но никогда – никогда! – не увидеть тебе её смерти! Она и вообще всегда останется для тебя загадкой – прекрасной, чарующей загадкой! Загадкой, которую ты вроде бы и разгадал вот, а она всё равно остаётся для тебя – непонятно, непонятно почему! – остаётся тайной. Где её дом? И почему одна? Птенец она или мать? Зачем далась в руки тебе? Почему ушла в высоту, где для неё – ничего, ничего нет?! Почему она – самое прекрасное, самое пленительное, так сильно, так возвышенно волнующее тебя живое?! ……………………………………. Когда впервые слушаешь “40-вую” соль-минорную – и всегда, всегда потом ещё – образ ласточки… – ласточки в небе… – да, этот образ встаёт – неизменно это, неизменно! – в твоём сознании. И у тебя такое чувство, что как-то иначе чтобы – эту симфонию и услышать-то нельзя. Вы согласны? Ведь у Моцарта – вслушайтесь только-то! – о ней, о ней у него! О ней… – и о нашей с вами душе…

| |||

11.07.2012 г. | |||

Наверх | |||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК