Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновенью |

| 18.04.2014 г. | |

С 18 апреля по 3 августа 2014 г. в Государственном музее А.С. Пушкина (Москва, Пречистенка, 12/2) будет проходить выставка "Друг другу чужды по судьбе, они родня по вдохновенью" Произведения А.С. Пушкина в творчестве абрамцевских художников" - из собраний Музея-заповедника «Абрамцево», Всероссийского музея А.С. Пушкина и Государственного музея А.С.Пушкина.

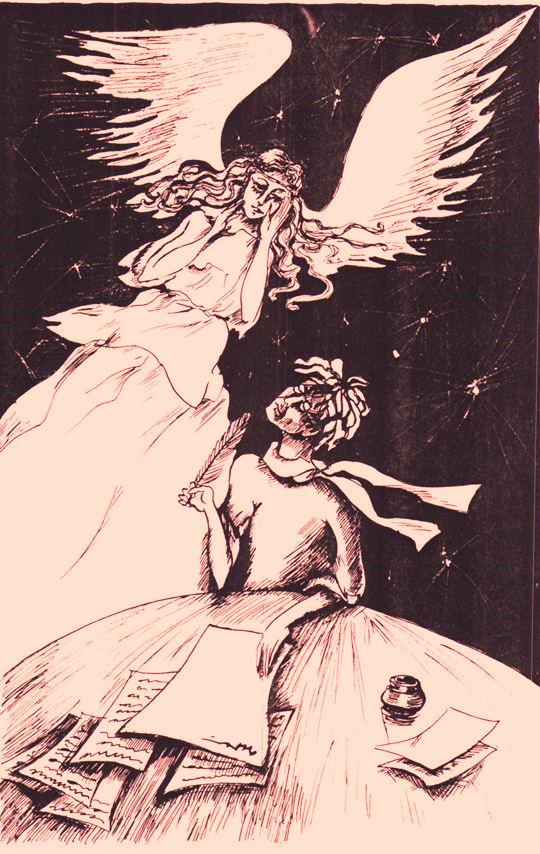

Выставка представляет более 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства выдающихся художников России XIX-XX века, вдохновленных творчеством Александра Сергеевича Пушкина. Среди авторов – В.Д. Поленов, М.М. Антокольский, В.М. Васнецов, И.Е. Репин, М.А. Врубель, В.А. Серов, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, А.Я. Головин, С.В. Малютин. Многие из представленных работ московские зрители увидят впервые.  Объединяющим началом уникальной экспозиции стал не только А.С. Пушкин, но и знаменитое «Абрамцево» – один из самых ярких духовных очагов отечественной культуры. Все представленные на выставке художники были участниками легендарного художественного кружка, основанного в 1870-е годы XIX столетия. Объединяющим началом уникальной экспозиции стал не только А.С. Пушкин, но и знаменитое «Абрамцево» – один из самых ярких духовных очагов отечественной культуры. Все представленные на выставке художники были участниками легендарного художественного кружка, основанного в 1870-е годы XIX столетия.Подмосковная усадьба Абрамцево была куплена известным в Москве литературным и театральным критиком С.Т. Аксаковым в 1843 году. За годы пребывания Аксаковых в Абрамцеве рядовое дворянское поместье превратилось в крупный литературный и художественный центр. В гостеприимном аксаковском доме бывали Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, М.С. Щепкин, А.С. Хомяков, братья Киреевские и многие другие. Традиции, заложенные Аксаковым, наследовал и преумножил известный предприниматель и меценат С.И. Мамонтов, ставший следующим владельцем усадьбы. Благодаря его подвижничеству, рожденный в Абрамцево художественный кружок стал выдающимся явлением русской культуры. Его участников объединяли поиски национального в искусстве, которые каждый декларировал в своем творчестве собственным, оригинальным языком. Семьи Аксаковых, Мамонтовых и их друзей-художников объединяла любовь к русской истории и литературе. И, конечно, особый и неизменный интерес вызывало у всех творчество А.С. Пушкина. Наследие великого поэта заняло значительное место в творчестве художников Мамонтовского сообщества. Одним из первых абрамцевских художников, обратившихся к пушкинской теме, стал Н.В. Неврев, учившийся у исторического живописца М. Скотти. На большом полотне художник попытался воспроизвести драматический эпизод из баллады А.С. Пушкина «Воевода». И, хотя, у современников эта работа Неврева успеха не имела, ее живописные достоинства оценил С.И. Мамонтов, который приобрел картину. Впоследствии именно она украшала одну из самых красивых комнат в абрамцевском доме – Красную гостиную, где проходили музыкальные и литературные вечера. Картина займет свое достойное место и на открывающейся в Москве выставке. Последняя треть XIX столетия была отмечены в художественной среде бурным всплеском интереса к творческому наследию А.С. Пушкина. Это внимание к А.С. Пушкину объяснил в свое время скульптор М.М. Антокольский в письме к С.И. Мамонтову: «Он ставит перед вами живой интерес, и при этом несколькими штрихами вызывает ваше воображение, выводит его на дорогу, указывает куда ведет, и вдруг оставляет вас… Этот поэт сильнее действует на творчество, ибо ваше воображение сильнее работает». В 1874 году был объявлен конкурс на проект первого памятника А.С. Пушкину. Марк Антакольский, известный уже к тому времени скульптор, стал одним из участников конкурса. Его проект отличался и оригинальностью, и красотой – скульптор хотел изобразить поэта в окружении героев его произведений, полагая, что главная тема памятника – не поэт, не портретное сходство, а творчество Пушкина. Эскизы Антакольский выполнял, в том числе, и в доме Мамонтовых в Москве, на Садово-Спасской. Увы, проект Антакольского не был одобрен комиссией (к слову, с тех пор скульптор никогда больше не принимал участия в конкурсах, считая их «негодными»). О том же насколько интересен был замысел монумента, смогут составить мнение зрители выставки. В Москву прибыли несколько скульптурных моделей к памятнику, хранящиеся ныне в Петербурге, в коллекции Всероссийского музея А.С. Пушкина. Произведения Пушкина легли в основу нескольких опер, поставленных на сцене Московской частной русской оперы С.И. Мамонтова. Она открылась 9 января 1885 года оперой А.Н. Даргомыжского, в основу которой легла неоконченная драма А.С. Пушкина «Русалка». На выставке представлены эскизы костюмов к этому спектаклю, выполненные В.М. Васнецовым.  Ярким событием в культурной жизни России стало празднование столетнего юбилея А.С. Пушкина. Известно, что в 1899 году силами Частной русской оперы С.И. Мамонтов готовил праздничный вечер, посвященный столетию поэта. Возможно, под влиянием этих мероприятий М.А. Врубелем и была создана большая напольная ваза «Поэт», вглядываясь в сложный рисунок которой, можно увидеть профиль Пушкина. Выставка дает возможность разглядеть своими глазами уникальную вазу, выполненную гениальным художником в Абрамцевской гончарной мастерской (в числе других ценнейших экспонатов декоративно-прикладного творчества абрамцевских художников, ее представляет на выставке Музей-усадьба «Абрамцево»). Ярким событием в культурной жизни России стало празднование столетнего юбилея А.С. Пушкина. Известно, что в 1899 году силами Частной русской оперы С.И. Мамонтов готовил праздничный вечер, посвященный столетию поэта. Возможно, под влиянием этих мероприятий М.А. Врубелем и была создана большая напольная ваза «Поэт», вглядываясь в сложный рисунок которой, можно увидеть профиль Пушкина. Выставка дает возможность разглядеть своими глазами уникальную вазу, выполненную гениальным художником в Абрамцевской гончарной мастерской (в числе других ценнейших экспонатов декоративно-прикладного творчества абрамцевских художников, ее представляет на выставке Музей-усадьба «Абрамцево»). А.И. Мамонтов задумал также выпустить к 100-летию поэта серию книг с иллюстрациями С.В. Малютина. Ему удалось издать только «Сказку о царе Салтане» и поэму «Руслан и Людмила». Благодаря этим проектам появился новый тип книги – тетрадь крупного формата, печатавшаяся с обязательным применением цвета способом высокой печати на плотной бумаге. Издательство стремилось донести до читателя все достоинства живописных оригиналов Малютина, но из-за несовершенства типографской техники того времени это было невозможно. Безусловные достоинства книжного оформления С.В. Малютина, особый колорит его произведений, всю глубину акварельного тона в сочетании с золотой и серебряной краской прекрасно показывают сохранившиеся оригинальные иллюстрации из коллекции музея-заповедника «Абрамцево». Предпринятое П.П. Кончаловским в том же, юбилейном году трехтомное издание сочинений Пушкина печаталось в типографии А.И. Мамонтова, брата Саввы Ивановича. В работе участвовали 18 известных художников: И.Е. Репин, В.А. Серов, В.М. и А.М. Васнецовы, К.А. Коровин, М.А. Врубель и другие. Ими было создано 66 иллюстраций. Для издания В.А. Серов выполнил иллюстрацию к стихотворению «Зимняя дорога», для которой использовал композицию рисунка, сделанного им еще в 14-летнем возрасте. Им же был выполнен портрет Пушкина для фронтисписа издания.  В начале прошлого столетия к творчеству А.С. Пушкина обращались такие художники, как К.А. Коровин, А.Я. Головин, В.А. Серов, М.В. Нестеров и В.Д. Поленов, не раз приезжавшие в Абрамцево. Их работы из фондов Государственного музея А.С. Пушкина также представлены на выставке. Среди них – эскизы костюмов К.А. Коровина к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о золотом петушке» (1909) и эскизы декораций к балету Л. Минкуса «Золотая рыбка» (1915). Создавая их, художник проявил себя как тонкий стилизатор, эффектно использующий декоративные приемы стиля модерн. Эскизы костюмов Доны Анны и Дон Гуана к опере А.С. Даргомыжского «Каменный гость», выполненные А.Я. Головиным в 1917 году, поражают точной проработкой всех деталей и свидетельствуют о глубоком знании истории костюма. Эскиз грима царя Бориса к опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов» (1911), созданный художником в традициях русской иконописи, позволяет увидеть в облике царя трагедию власти и одиночества. В начале прошлого столетия к творчеству А.С. Пушкина обращались такие художники, как К.А. Коровин, А.Я. Головин, В.А. Серов, М.В. Нестеров и В.Д. Поленов, не раз приезжавшие в Абрамцево. Их работы из фондов Государственного музея А.С. Пушкина также представлены на выставке. Среди них – эскизы костюмов К.А. Коровина к опере Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о золотом петушке» (1909) и эскизы декораций к балету Л. Минкуса «Золотая рыбка» (1915). Создавая их, художник проявил себя как тонкий стилизатор, эффектно использующий декоративные приемы стиля модерн. Эскизы костюмов Доны Анны и Дон Гуана к опере А.С. Даргомыжского «Каменный гость», выполненные А.Я. Головиным в 1917 году, поражают точной проработкой всех деталей и свидетельствуют о глубоком знании истории костюма. Эскиз грима царя Бориса к опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов» (1911), созданный художником в традициях русской иконописи, позволяет увидеть в облике царя трагедию власти и одиночества.Интерес к творчеству поэта сохранялся и у художников ХХ века, связанных с абрамцевской землей – Д.А. Шмаринова, Б.Д. Королева, В.Н. Горяева, Т.А. Мавриной, В.Е. Попкова и других. На выставке представлены некоторые их работы из музейных собраний. Колорит сказочной «русскости», свойственной художникам мамонтовского сообщества, выставочной экспозиции придают предметы резной мебели из коллекции Музея-усадьбы «Абрамцево». Изумительной резьбы столики, стулья, полочки, настенные шкафчики, рамки для зеркал были исполнены резчиками Абрамцевской мастерской в конце XIX века по авторским эскизам Е.Д. Поленовой – талантливой художницы, сестры живописца В.Д. Поленова. | |

Наверх |

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК