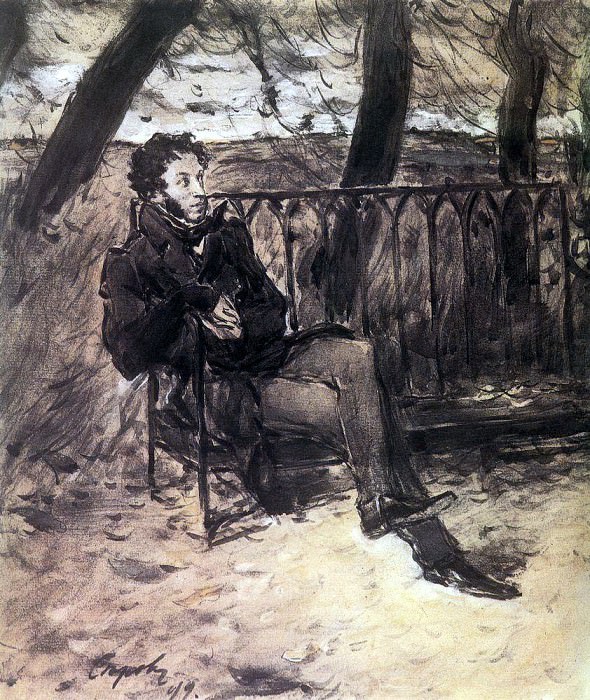

Мифологема "райского сада" в пространственной картине мира А.С. Пушкина |

В статье рассматривается образ сада в пространственной картине мира А.С. Пушкина. Представлен мифопоэтический уровень ряда лирических текстов Южного периода, содержащих описания и упоминания садов. Мифопоэтическое содержание образа сада соотнесено с архетипическими смыслами, библейской картиной мира, художественной символикой эпохи романтизма.

Одним из первых к образам садов в поэзии А.С. Пушкина

обратился Д.С. Лихачев, наметив перспективную проблему изучения творчества поэта.

Однако предметом рассмотрения исследователя являлись главным образом сады в лицейской

лирике, формируемые литературными вкусами эпохи, личными впечатлениями поэта и воспоминаниями

биографического характера: «Лицейская лирика Пушкина своими темами и мотивами тесно

связана с царскосельскими садами. Эта связь осуществлялась двоякими путями. Во-первых,

и царскосельские сады, и лирика Пушкина в значительной мере зависели от общих им

обоим поэтических «настроений эпохи», а во-вторых, само пребывание Пушкина в «садах

Лицея», несомненно, воздействовало на его лицейскую лирику» [6, С. 321]. Но образ сада сопровождает Пушкина на разных этапах его

творчества. Мы обращаемся к рассмотрению мотивов сада в лирике Южного периода, в которой мифопоэтическое содержание образов развивается

на основе библейской символики райского сада. Следует отметить, что в художественной парадигме поэта,

по данным «Словаря языка Пушкина», слово «рай» как определение места блаженства

первых людей не является частотным. Его место занимают поэтические парафразы, такие

как «вертоград», «предел желанный», «райский сад», «полуденная земля», значительная

часть которых появляется в лирике 1820-1824-х гг. Библейские образы и мотивы в творчестве А.С. Пушкина давно

стали предметом специального рассмотрения в исследованиях С. Давыдова, Ю.М. Лотман,

Т.Г. Мальчуковой, М.Ф. Мурьянова, В.С. Непомнящего, В.П. Старка, И.Ю. Юрьевой и

др. Однако образ рая, райского сада с актуализированным

в нем библейским содержанием, насколько нам известно, подробного изучения не получал.

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных произведений

Пушкина, обратимся к каноническому библейскому содержанию образа рая и райского сада. Рай как гармоничное творение Бога

на земле описан в Библии: «Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник,

которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо

Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли,

но пар поднимался с земли и орошал все лице земли» (Бытие 2, 4-6) [3]. «Рай, в котором пребывали первые человеки, был для тела

вещественный, как видимое блаженное жилище,

а для души — духовный, как состояние благодатного

общения с Богом и духовного созерцания тварей» [4]. В энциклопедическом словаре

«Мифы народов мира» представлена ветхозаветная интерпретация рая как божественного

сада, Эдема, в котором человек блаженствовал и который им был навсегда утрачен.

В переводе с древнееврейского языка «Эдем» означает «приятное, сладкое (место)» [1, С. 363]. Новозаветные смыслы рая, райского блаженства значительно

изменяют ветхозаветные представления. Евангельское понимание рая выразилось в слове

Христа о том, что Царствие Небесное внутри нас есть: «Быв же спрошен фарисеями,

когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приятным образом,

и не скажут: вот, оно здесь или: вот, там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть»

(Лук.17, 20.21). Таким образом, райский сад в Ветхом Завете связывается

с представлениями о вещественном, географически определенном пространстве вечного

блаженства, а в Евангелии сад теряет свою семантику рая и через воскресение Христа

связывается с идеей спасения души, искупления первородного греха, обретение божественной благодати. «На том месте, где Он распят, был сад»

(Иоанн 19, 41). Мотив ветхозаветного сада, навсегда утраченного, но напоминающего

о себе в образе рукотворного гармоничного пространства, представлен в стихотворении

А.С.Пушкина «Вертоград моей сестры»

(1825). Перекличка с «Песнями песней» царя

Соломона была давно отмечена исследователями [2; 8]. Пушкин использует развернутую

библейскую метафору и создает образ сада, описанного самой героиней. Через эвфемизмы, тонко варьирующие чувственные переживания,

описанный сад«вертоград» предстает местом блаженства и полноты. Лирический герой

испытывает состояние насыщенности, даруемой ему изобилием первозданной природы:

У меня плоды блестят Наливные, золотые; У меня бегут, шумят Воды чистые живые. Нард, алой и киннамон Благовонием богаты: Лишь повеет аквилон, И закаплют ароматы. (II, 260). (Курсив мой – П.И.) Пространство божественного сада названо «уединенным»,

то есть отграниченным, сокрытым от внешнего мира. Оно изображено во всем своем изначальном

совершенстве: воздух наполнен прозрачностью света и разлитым повсюду «благовонием»;

воды, «чистые, живые», «незамутненно» сверкают и переливаются на солнце; плоды,

«золотые, наливные», спешат усладить вкус лирического героя. Насыщение при этом

мыслится не только как услаждение плоти, но, прежде всего, как благостное состояние

души. Развитие художественной семантики сада на земле, уподобленного

райскому саду, представлено в стихотворении «Кто видел край, где роскошью природы…» (1821). В центре данного произведения

– образ Крыма, южной страны, воспринятой как поэтическая реализации рая, возможного на земле. Лирический герой воспринимает

южный край как прекрасно возделанный сад. В отличие от садов в стихотворениях ранней

поры, здесь сад представлен не как пространство воображения или воспоминаний о месте

духовного становления поэта, а как «блаженный край», который реально посетил поэт,

находясь на юге. Размышляя об общих закономерностях «южного» пейзажа у

А.С. Пушкина, М.Н. Эпштейн подмечает: «Кавказ – место романтическое, Крым – классическое.

Эта разница обусловлена самим рельефом гор и их отношением к морю… Крымские горы

сглажены временем, в них преобладают не острые, зубчатые формы, но округленные и

плоские. Пологие их гряды – как бы всплески каменных волн, докатившихся с моря.

Тут нет далевой устремленности русской равнины, но нет и высотной устремленности

кавказских гор – бесконечное уступает место конечному, зримому. Мягкая лепка гор,

ясность очертаний, приближенность далей, солнечная прозрачность воздуха придают

Крыму классичность. Ибо суть классического в противоположность романтическому с

его ускользающей таинственностью – воплощенность, отчетливость, осязаемость»

[13, С. 164-166]. «Классическая» составляющая южного пейзажа, несомненно, отразилась

в изображении сада. Говоря о биографии поэта, которая неразрывно слилась с

его творчеством, важно отметить, что с «полуденной землей» у Пушкина связаны лучшие

воспоминания о прекрасных картинах природы, в описаниях которой он неизменно упоминает

сады. В одном из писем к своему брату он называет «счастливейшими минутами своей

жизни» то недолгое время, которое провел на берегах солнечной Тавриды: «Суди, был

ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую

я так люблю и которой никогда не наслаждался, — счастливое, полуденное небо; прелестный

край; природа, удовлетворяющая воображение, — горы, сады, море: друг мой, любимая

моя надежда — увидеть опять полуденный берег…» (Л.С. Пушкину 24 сентября 1820 г.

из Кишинева в Петербург) [11, С. 13]. Природный ландшафт в стихотворении «Кто видел край, где роскошью природы» представлен как вечно цветущий. Особенностью крымской панорамы является плодоносное соединение земли и воды в живой гармонии: Кто видел край, где роскошью природы Оживлены дубравы и луга, Где весело шумят и плещут воды И мирные ласкают берега. (II, 50). Лирический герой находится в окружении живительных сил

природы, которые «питают» все его чувства: «веселый» шум моря; красочная «роскошь

природы» во всей ее обозримости и полноте; ароматы цветущих трав, а вкус услаждает

«янтарь виноградной лозы» – центральный символ южного сада. Вещественно-осязаемое

ощущение передается через восприятие лугов, холмов, скал громады и выражается в

желании лирического героя «уснуть на лоне мирной лени». Наслаждение жизнью, бьющей

через край, переполняет лирического героя. Здесь нет зимы: «…на холмы, под лавровые

своды // Не смеют лечь угрюмые снега» (II, 50): природа полна изобилия, роскоши, совершенства – все здесь «живо»,

все «очей отрада». Цветущий и благоухающий край сближается с представлениями о рае,

в котором царит вечное лето. Полнота изображаемого мира начинает мыслиться пространственно

в виде широко раскинутого ландшафта. Лирический герой наделяется зрением особого

рода, которое позволяет ему свободно перемещаться по всем направлениям : в морскую

даль, где «теряются суда»; под кров гостеприимных татар, живущих мирной жизнью,

и даже шире, – в «селенья, города», к могиле Митридата, озаренной «сиянием заката».

В изображении могилы, в частности, Т.В. Алпатова видит

элементы руинного пейзажа [12], мы же полагаем, что Митридатова гробница в данном

стихотворении является, прежде всего, реальным свидетельством того, что благоухающие

сады существуют на южной земле как бы изначально (поскольку гробница является памятником

древности). Примечательно, что в структуре художественного мира этого

стихотворения не актуализованы пространственные образы вертикали, их заменяют преимущественно

равнинные пейзажи: дубравы, луга, холмы, сады, селенья, города, раскинувшиеся в

пределах дольнего мира. Указание на «ясные, как радость, небеса» важно лишь в той

степени, в которой они способны пропускать прозрачные лучи солнца – все сосредоточено

на любовании красотой природного мира. Временной континуум стихотворения тоже необычен: в библейском сказании Эдем – райский сад – был навсегдаутрачен первыми людьми. Лирический герой тоже теряет испытанное блаженство и в настоящем времени оказывается среди волнений «жизни бурной», вдали от сада. Вместе с тем, его переживания связываются все более с состоянием души, в которой зиждется надежда на новое обретение утраченного чувства: Увижу ль вновь сквозь темные леса, И своды скал, и моря блеск лазурный, И ясные, как радость, небеса? Утихнет ли волненье жизни бурной? Минувших лет воскреснет ли краса? (II, 50). В данном случае обнаруживается иной уровень восприятия

вещественно-природного мира, который не только дан для услаждения чувств, но, прежде

всего, направлен к более высоким потребностям души. Именно поэтому главное устремление

лирического героя связано с желанием – «душой уснуть на лоне мирной лени», слиться

с первозданной природой. Сад как место вечного лета и цветения противопоставляется

изменчивой природе русского севера в послании «К Овидию» (1821) [7]. На скифских берегах переселенец новый, Сын юга, виноград блистает пурпуровый. Уж пасмурный декабрь на русские луга Слоями расстилал пушистые снега; Зима дышала там, а с вешней теплотою Здесь солнце ясное катилось надо мною…

(II, 63-64). Примечательной особенностью южного сада является то, что

он находится на границе воды и суши. И в данном отношении встречается еще один значимый

топос «земли» в поэтической мифологии у А.С.

Пушкина, связанный с садом, – это берег. В стихотворении «Кто видел край, где роскошью

природы» (1821), воды не поглощают сушу, а, отражая всеобъемлющую гармонию природы,

«мирные ласкают берега» В этом союзе воды и земли расцветает сад. С волнами постоянно соединен эпитет «веселые» («веселые струи», «весело шумят и блещут воды»), что передает настроение

торжества и радости жизни. Берег и суша более развернуто соотнесены в стихотворении «Земля и море» (1821). Непосредственный

источник его – это «стихотворное переложение идиллии древнегреческого поэта Мосха (II в. до н. э.), сделанное Н.Ф. Кошанским

и озаглавленное «К спокойствию»…» [5, C. 179-180]. Безусловно, А.С. Пушкин в своем

вольном переложении следует за Н.Ф. Кошанским, но, вместе с тем, наполняет его своим

собственным, оригинальным содержанием. Традиционно исследователи считают это произведение идиллией.

Так, С.А. Кибальник пишет: «Земля и море» – это все же действительно подражание

Мосху – Кошанскому (хотя и отчасти переведенное на поэтический язык Батюшкова и

вообще карамзинистов) и вполне идиллия (хотя и, разумеется, не древнего, а новоевропейского

типа, в духе «фрагментов идиллий» А. Шенье), причем идиллия не столько Мосха, сколько

самого Пушкина» [5, С. 196]. В идиллическом хронотопе стихотворения особо значимо пространство. Оно предстает как встреча вод и суши, воспринятая лирическим героем

как образ гармонии. Композиционно произведение делится на две части. Обе они

начинаются временным союзом «когда», который актуализирует ирреальную модальность,

то есть обращает к ситуации, представленной в воображении лирического героя. Первый

фрагмент стихотворного текста отсылает к особому состоянию водной стихии – морю,

в котором лирический герой находит себе место:

Когда по синеве морей Зефир скользит и тихо веет В ветрила гордых кораблей И челны на волнах лелеет, - Забот и дум слагая груз, Тогда ленюсь я веселее – И забываю песни муз: Мне моря сладкий шум милее. (II, 24). Возникший образ кораблей, челнов не случаен, поскольку

они намечают положение лирического героя в пространстве «воды» и благодаря использованию

существительных множественного числа передают ощущение безличности и всеохватности,

– все предано единому, неразличимому состоянию тишины, покоя под «лелеющим дуновением»

ветерка. Образ наполненных «ветрил», в которые «зефир скользит и тихо веет», ассоциируется

с душой лирического героя, состоянием внутренней

наполненности. Легкость, воздушность ветра как бы освобождает от «забот и дум»,

которые связываются с грузом земной жизни: «Забот и груз слагая груз // Тогда ленюсь

я веселее» (II, 24). Состояние «лени» представляет собой не абсолютное бездействие,

а напротив, – особого рода активность, направленную на непосредственное восприятие

всех стихий природы. Лирический герой словно

находится в лоне бытия, вслушивается в его звук и в этот момент для него «моря сладкий

шум милее», чем «песни муз». Одновременно с этим упоминание муз подчеркивает подчеркивает

его причастность миру поэзии, но ему лирический

герой предпочитает слиянность с природными стихиями в их свободной дремотной легкости.

Во второй части

стихотворения «вода» предстает в другом своем качестве, актуализируя иную лирическую

ситуацию: Когда же волны по брегам Ревут, кипят

и пеной плещут, И гром гремит по небесам, И молнии во мраке блещут, - Я удаляюсь от морей В гостеприимные дубровы… (II, 24). В развитии пространственного образа значима оказывается граница «берега», земли, с которой «волны» теперь спорят за владычество.

Плеск спокойных волн сменяется ревом, кипением, вздыманием пены, которое сопровождается

и изменением в воздушной сфере: теперь здесь не «Зефир скользит и веет», а «гром

гремит» и «молнии во мраке блещут».Море становится грозной стихией. И лирический герой-поэт выбирает «надежную» устойчивость земли, Примечательно введенное противопоставление лирического героя «суровому рыбаку», который назван «жалким». Его участь кажется незавидной, поскольку, преданный своему ремеслу, он вынужден быть игралищем «слепой пучины». В конце стихотворения актуализируется «настоящее время» лирического героя, который обозначает свое реальное положение как возвращение к мирной идиллии: А я в надежной тишине Внимаю шум ручья долины. (II, 24). Образа сада в этом стихотворении нет, но о нем напоминает

долина, ровное пространство, орошаемое ручьем, плодородное и благодатное, и гостеприимные дубровы, от которых веет спокойствием

и тишиной. Образ сада в южной лирике А.С. Пушкина входит в описание

природного ландшафта как значимая составляющая. Содержание этого образа развивается в мотивах возделанной цветущей земли, тишины долины, гармонии

воды и суши. Виноградная гроздь, освещенная солнцем, кипарисы, тополи, лавровые

деревья и дубовые рощи превращают пушкинский южный ланшафт в образ земного возделанного рая. Мифопоэтическое содержание образа сада в пространственной картине мира южной лирики

А.С. Пушкина формируется на основе библейских представлений о рае, месте вечного

лета и цветущего сада, омываемом водой. Лирический

герой в этом пространстве обретает состояние гармонии, первозданной цельности и

слиянности с природой в ее первозданном состоянии. Список литературы

1. Аверинцев С.С.

Рай // Мифы народов мира: в 2 т. Т.2. – М.: НИ «Большая Российская энциклопедия»,

2000. – С. 363. 2. Анциферов Н.П.

«Непостижимый город...». Душа Петербурга. Петербург Достоевского. Петербург Пушкина.

– СПб.: Лениздат, 1991. – 335 с. 3. Библия. Книги

Священного Писания Ветхого и Нового Завета. – М.: Рос. библ. об-во, 1999. –

1375 с. (Все цитаты приводятся по этому изданию). 4. Библейская

энциклопедия. – 3-е изд. – М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2005. – 768 с. [Электронный ресурс]

// Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/dict/biblic 5. Кибальник С.А.

Идиллия Пушкина «Земля и море»: (Источники, жанровая форма и поэтический смысл)

// Временник Пушкинской комиссии: Сб. науч. тр. / РАН. Истор.-филол. отд-ние. Пушкин. комис. – СПб.:

Наука, 2004. – Вып. 29. – С. 178-197. 6. Лихачев Д.С.

Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей: Сад как текст. – М.: Согласие,

1998. – 469 с. 7. Лотман Ю.М.

О поэтах и поэзии: Анализ поэтич. текста. Ст. и исслед. Заметки. Рецензии. Выступления.

– СПб.: Искусство-СПБ, Б. г. (1996). – С. 579. 8. Мурьянов М.Ф.

Пушкин и Песнь песней // Временник Пушкинской комиссии, 1972. – Л.: Наука. Ленингр.

отд-ние, 1974. – С. 47-65. 9. Непомнящий

В.С. Поэзия и судьба: Кн. о Пушкине. – М.: Моск. гор. фонд поддержки шк. книгоиздания:

Моск. учеб., 1999. – 476 с. 10. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 10 т. /

АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); Текст проверен и примеч. сост. Б. В. Томашевским.

– 4-е изд. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977-1979. (Все цитаты приводятся по этому

изданию с указанием тома и страницы соответственно). 11. Пушкин. Письма / Под ред. и с примеч. Б.Л. Модзалевского:

В 3 т. Т. 1. – М.: Государственное издательство,1926. – С. 13. 12. Пушкин. Школьный энциклопедический словарь. – М.:

Просвещение, 1999. – С. 94. 13. Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система

пейзажных образов в русской поэзии. – М.: Высш. шк., 1990. – С. 164-166. Публиковалось: В мире научных открытий, 2010, №3 (09), Часть 4 | ||

19.09.2020 г. | ||

Наверх | ||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК