Социокультурная идентичность и «места памяти» российской интеллигенции XIX – начала ХХ века |

Историческая память представляет собой неотъемлемую часть культуры человеческого общества. Если индивидуальная память обеспечивает самоидентификацию человека, то историческая память, интерсубъектная по своей природе, является одним из важнейших структурных элементов групповой идентичности: семейно-родовой, этнической, конфессиональной, гражданской.

Содержание исторической памяти общества многослойно и

неоднозначно. Ее структурообразующими элементами являются так называемые «места

памяти» — реальные исторические события, которые расцениваются как переломные,

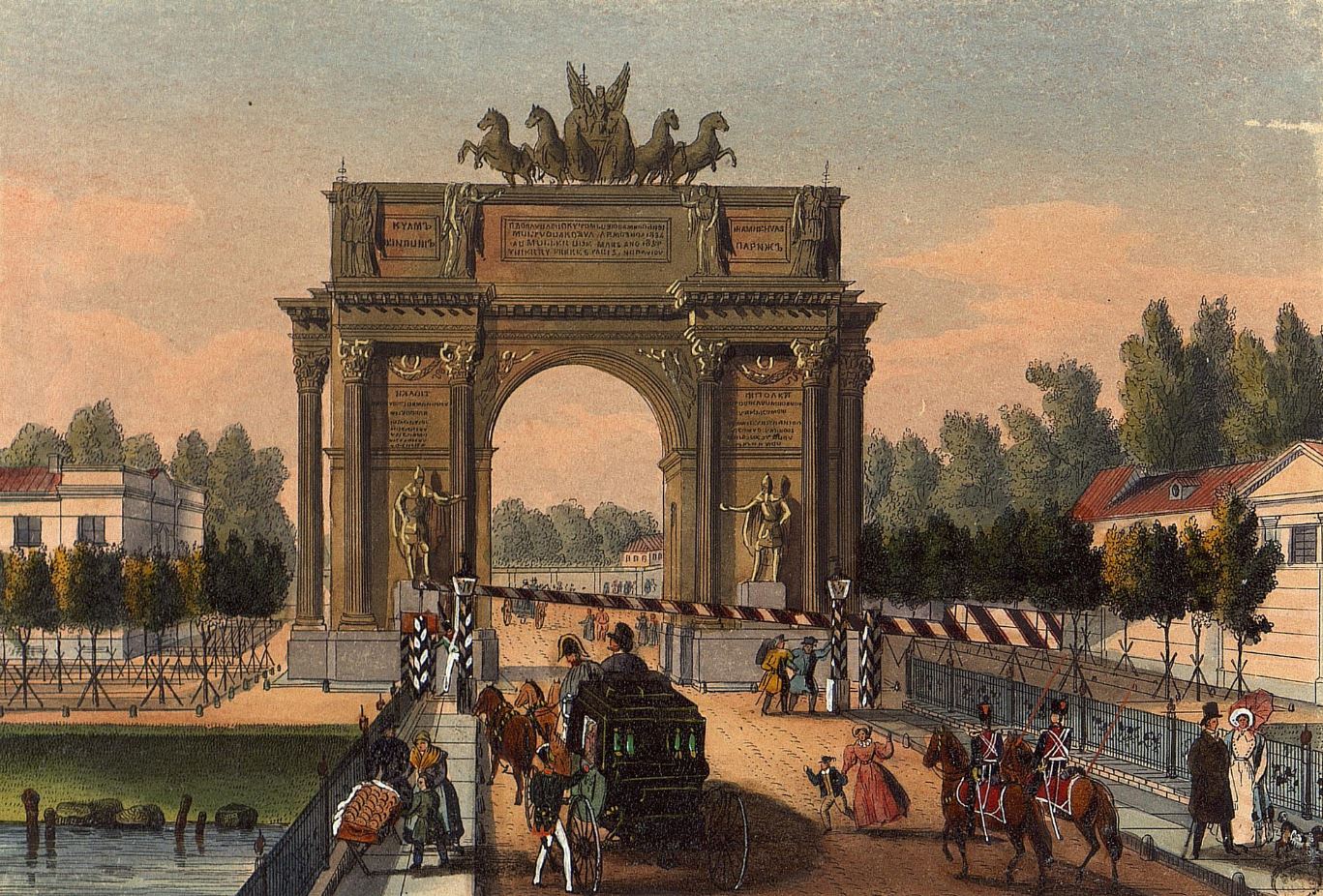

узловые моменты развития человечества, нации или государства; в честь этих

событий воздвигаются мемориалы, учреждаются памятные знаки и торжественные

ритуалы; к ним апеллируют в политической борьбе; они становятся объектами

художественного осмысления в литературе и искусстве. При этом, в какой бы форме ни существовала историческая

память, она, как и память личная, представляет собой не фотографически точное

воспроизведение событий прошлого «как они были на самом деле», но определенную

«репрезентацию прошлого», его интерпретацию и переосмысление. Смысловые

акценты, которые ставятся в историческом повествовании, определяются нормами и

ценностями данной культуры, социальным контекстом, спектром

общественно-политических настроений (Рикёр 2004; Хальбвакс 2005; Хаттон 2003;

Андерсон 2001; Репина 2006: 19-46; Савельева, Полетаев 1997; Hobsbawm 2002;

2004). В силу этого реконструкция исторических представлений и «мест памяти»

той или иной эпохи представляет собой благодатное поле для исследований,

поскольку позволяет «изнутри» понять мир культурных предпочтений и ценностных

конфликтов не только «вспоминавшегося» времени, но и — главным образом —

времени «вспоминавшего». Особенно актуальной становится проблема отношения к

прошлому в период серьезных социокультурных перемен, ломки традиционных

стандартов и стереотипов мышления, когда в сознании людей сталкиваются

несхожие, а подчас и противоположные ценностные системы. Примером тому может

служить обращение современных исследователей к историческим представлениям

российского образованного общества XIX — начала ХХ вв. Социокультурная идентичность российской интеллигенции XIX —

начала ХХ в. носила внутренне противоречивый характер. Для нее было характерно

осознание раскола между «образованным обществом», чья культура со времен Петра

I подверглась европеизации и модернизации, и «простым народом», который

продолжал жить в мире традиционной культуры. Современники осознавали, что

общество, разнородное в социокультурном плане, нуждается в объединяющей идее;

но отыскать такую идею было нелегко. Формирование исторической культуры

российского общества XIX века происходило под знаком поиска оптимального

сценария коллективной идентичности. Модели «общего прошлого», предлагавшиеся

интеллектуальной элитой, могли строиться вокруг идеи лояльности правящей

династии (династическая идентичность), вокруг идеи преобразующей мощи

государства (национально-государственная идентичность, которая могла быть

связана как с консервативными, так и с либеральными ценностями), а также вокруг

идеи народа-нации или народа-демоса (национально-культурная, демократическая

идентичность). «Места памяти», сформировавшиеся в исторической культуре

XIX — начала ХХ вв., позволяют достаточно четко выявить особенности социальной

и культурной идентификации русской интеллигенции того периода: в основе ее была

заложена, с одной стороны, дихотомия «интеллигенция — власть», с другой —

дихотомия «интеллигенция — народ». Представления и о власти, и о народе были в

высокой степени мифологизированы: как отмечает Т.А. Сабурова, «мифы о власти

как демиурге, самодержавии как священном палладиуме России, государе как

сакральной фигуре» парадоксальным образом сочетались в сознании интеллигенции с

«идеей служения народу, долга перед народом» и «страхом перед стихийной силой

“божества”» (Сабурова 2005: Образ власти в русской культуре всегда был

персонифицирован: идея абсолютной монархии неотделима от ее конкретных носителей.

В фокусе общественного интереса на протяжении XIX века оказывался то один, то

другой правитель ушедших времен — Иван Грозный, Петр Великий, Александр I,

Николай I; серьезные изменения в трактовке их образов служили индикатором

перемен в исторической и политической культуре российского общества, в его

отношении к абсолютизму. Так, уже в начале XIX в. в русской культуре была поставлена

проблема внутренних, нравственных границ самодержавной власти, возможности

предотвратить ее перерождение в деспотизм. Начиная с Н.М. Карамзина и А.С.

Пушкина, в исторической науке и искусстве формировались трагические,

«шекспировские» образы преступных царей, которых неотступно преследуют призраки

погубленных ими жертв, — Ивана Грозного, Бориса Годунова. Едва ли можно считать

случайным совпадением, что стержневой темой художественных произведений,

посвященных этим царям, — у А.К. Толстого, М.П. Мусоргского, Н.И.

Римского-Корсакова, И.Е. Репина и др. — было сыноубийство (в случае Грозного) и

детоубийство (в случае Годунова): преступление против человеческих и божеских

законов, губительный удар по будущему страны (Леонтьева 2007: 19-34). Даже в

1920-е годы, через сто лет после публикации «Истории государства Российского»

историк С.Ф. Платонов констатировал, что читающая публика продолжает смотреть

на Грозного и Годунова сквозь призму карамзинского труда (Платонов 2001: 25-27,

115-118, 267-268). Сложную эволюцию претерпело отношение «властителей дум»

русской интеллигенции к образу Петра Великого. В исторической культуре XVIII и первой

половины XIX в., вплоть до пушкинской эпохи, титанический образ Петра — по

словам М.В. Ломоносова, «человека, Богу подобного» — воплощал собой размах

преобразующей мощи самодержавной власти (Устрялов 1997; Полевой 1843; Погодин

1846). Историки «государственной школы» — С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин, —

трактовали петровские реформы как диалектически необходимый шаг в развитии

страны, и видели гениальность Петра в том, что он своевременно и точно угадал

насущные потребности народа и тем самым поднял его на новую ступень

исторического развития (Соловьев 1993; 1989). Однако с эпохи Великих реформ,

когда «печати стали доступны исторические факты XVIII века, считавшиеся до той

поры под запретом цензуры…, — Петра Великого стали осуждать во имя начал

гуманности, нравственности и свободы» (Шмурло 1889: 57). «Черная изнанка»

правления первого императора, — зверства Преображенского приказа, смертный

приговор собственному сыну, — стала предметом беспощадного анализа в

пореформенной публицистике и исторических трудах; шедевры исторических жанров

русского искусства — «Хованщина» М.П. Мусоргского и «Утро стрелецкой казни»

В.И. Сурикова — навсегда запечатлели образ Петра как инициатора и распорядителя

массовых казней, не способного на милосердие (Убиение царевича… 1967; Погодин

1860; Семевский 1860 и др.). Впрочем, дискуссия вокруг юбилея Петра Великого (1872)

выявила, что образованная публика — при всех оговорках — все же была склонна

более сочувствовать Петру, чем его противникам (Стасов 1904: 231-239). Вынести

«приговор потомства» Петру I оказалось сложной, почти непосильной задачей для

образованного человека XIX в., поскольку для этого был необходим выбор между

ценностями, равно важными для той эпохи: прогрессом — и национально-культурной

самобытностью, развитием государства — и благом трудового народа, волевым

реформаторским курсом — и уважением к гражданам страны. Поэтому в русской

культуре пореформенной эпохи сформировался глубоко противоречивый,

амбивалентный образ Петра I — демократичного «царя-работника» и безжалостного

деспота одновременно.

В конце XIX — начале ХХ века, по мере приближения столетних

юбилеев царствования императоров Александра I и Николая I, все большее внимание

историков и деятелей культуры притягивали к себе их образы. В исторических

исследованиях А.Н. Пыпина, В.О. Ключевского, Н.К. Шильдера, великого князя

Николая Михайловича, в романах Д.С.Мережковского и повестях Л.Н. Толстого, в

сатирах М.Е. Салтыкова-Щедрина — правление этих императоров представало либо

как история нереализованных замыслов, неосуществленных реформ, либо как драма

мертвящего и внутренне бессильного деспотизма (см.: Пыпин 1885; Ключевский

1993; Шильдер 1897-1898; Шильдер 1903; и др.). На смену представлению о

нечеловеческом могуществе самодержавной власти приходило осознание, что

неограниченные монархи в действительности являются заложниками политической

ситуации и своекорыстных интересов социальных элит, и потому диапазон реальных

возможностей власти ограничен по сути своей. Династический проект идентичности, опиравшийся на карамзинский

принцип «История народа принадлежит царю», постепенно терял авторитет в глазах

образованного общества. На первый план в сознании российской интеллигенции

выходили другие стратегии коллективной идентичности, связанные с идеями

национального государства, национальной культуры или же трудового народа как

субъекта истории. Утрата веры в титаническую мощь самодержавия вела к

обожествлению столь же титанической мощи народа-нации или народа-демоса. Датировать начало перехода от сакрализации власти к сакрализации

народа можно с точностью примерно до десятилетия: это произошло вскоре после

наполеоновских войн, ставших мощным стимулом для формирования самосознания

российской культурной элиты. Под сильнейшим влиянием европейской романтической

традиции народ-нация стал восприниматься как субъект истории, ее творческая

сила. Но, как это часто происходило с европейскими идеями, на русской почве

романтическая традиция приобрела свою специфику. С середины XIX века русская

культура становится демократически ориентированной; термин «народ» все чаще

употреблялся не в значении «народ-нация», а в значении «народ-демос»

(преимущественно крестьянство), демонстративно противопоставлявшийся

привилегированным сословиям. Поэзия Н.А .Некрасова, проза и публицистика

«Современника» и «Отечественных записок», живопись передвижников закрепили в

сознании образованного читателя представление о родной истории как о хронике

народных страданий; формировалось отношение к русскому народу-демосу как к

народу-страдальцу, знающему Правду, но лишенному возможности по Правде жить.

Роль врага-угнетателя в этом дискурсе отводилась не иноземным захватчикам, а

собственному деспотическому государству. Тем не менее, нарратив народных страданий едва ли мог

удовлетворить национальную гордость; сложившийся в исторической памяти

российского общества образ народа-страстотерпца необходимо было уравновесить

столь же яркими образами народного действия и народных героев. Компенсационную

функцию в исторической памяти пореформенной эпохи сыграло обращение к истории

социальных конфликтов в их крайней форме (казачьих восстаний, стрелецких

бунтов), а также пассивного протеста — религиозного диссидентства,

старообрядчества. Тема столкновений казачества и Московского государства,

истолкованная как противостояние вольнолюбивого народного духа и самодержавного

деспотизма проходила красной нитью сквозь исторические труды и историческую

прозу пореформенной эпохи — от монографии Н.И. Костомарова «Бунт Стеньки

Разина» (1858), сыгравшей решающую роль в формировании идейного климата

пореформенной эпохи, до первого отечественного художественного кинофильма

«Понизовая вольница» (1908). Образ удалого атамана, вобравший в себя черты

«благородного разбойника» из романтической литературы, превратился в один из

ключевых образов национальной идентичности. Стрелецкие бунты,

интерпретированные как моральное противостояние «последних ратоборцев за

старинные права» и «гнетущей силы государства» (Аристов 1871: 57-58, 61-62,

65), оказались увековеченными в реалистическом русском искусстве XIX века:

«Хованщине» М.П. Мусоргского, «Утре стрелецкой казни» В.И. Сурикова.

Безусловное сочувствие и понимание у пореформенной интеллигенции находило и

движение старообрядцев: славянофилы искали в раскольничьих скитах подлинную

допетровскую Русь, а народники воспринимали раскол как форму народной борьбы за

демократические земские идеалы (Мельников-Печерский 1994; Щапов 1859;

Костомаров 1871). Художественный образ женщины-старообрядки, цельной, суровой и

гордой, истовой в любви и ненависти, готовой к мученичеству во имя того, что ей

дорого (боярыня Морозова у Д.Л. Мордовцева и В.И. Сурикова, Марфа у М.П.

Мусоргского, Манефа у П.И. Мельникова-Печерского) в пореформенном русском

искусстве поднялся на высоту архетипа, символа Руси. Обращение искусства к темам раскола и «русского бунта»

позволило утолить потребность российской общественности в образах народных

героев и в формировании национального мартиролога: народный бунт и церковный

раскол трактовались как своеобразные «моменты истины», позволившие выявить истинное

лицо русского народа. В ходе дискуссий между западниками и славянофилами, во

время подготовки и осуществления Великих реформ 1860-1870-х гг. сформировался

один из ключевых мифов русской культуры: убеждение, что высокая культура,

оторванная от народных корней, заведомо неполноценна; что «простой народ»

является хранителем Правды, объединяющей истину и справедливость, сущее и

должное; что образованное общество может обрести нравственное возрождение

только путем «хождения в народ», «опрощения», «возвращения к почве» (см.:

Юрганов, Данилевский 1998: 144-170; Ахиезер 1998: 345-346; Исупов 1999-2003:

442-449. Критический анализ этого убеждения («утверждения подлинности другого и

отрицания подлинности самого себя») см.: Эткинд 1998)2.

Эта вера, вместе с мучительным желанием сомкнуть разрыв между «обществом» и

«народом», роднила представителей самых разных течений русской мысли:

славянофилов и нигилистов, анархистов и монархистов, народников и почвенников;

ее разделяли величайшие творцы русской литературы — Л.Н. Толстой и Ф.М.

Достоевский, при всех различиях в понимании того, что есть Правда. В культуре второй половины XIX в. формируется особый тип

положительного героя: человека, вышедшего из образованного общества, из

европеизированной, привилегированной элиты — и положившего свою жизнь на

«алтарь народного блага». В эпоху Великих реформ одним из самых востребованных

сюжетов исторической памяти стало восстание декабристов; наглядное

свидетельство тому — непрерывная работа по сбору и публикации мемуаров бывших

декабристов на протяжении 1850-1880-х гг. Образы декабристов в тот период

оказались объектом интенсивного исторического мифотворчества; созданный А.И.

Герценом «героический миф» о восстании уживался с «либеральной легендой»,

согласно которой декабристы были идеалистами и филантропами, решившимися на

вооруженное восстание лишь в силу нерасчетливого патриотического порыва.

Несмотря на попытки консервативной публицистики организовать «контрпропаганду»,

можно уверенно утверждать, что к началу ХХ века в российском образованном

обществе сформировалась атмосфера безоговорочного сочувствия декабристам (Пыпин

1885: 461. Анализ «декабристского мифа» в русской культуре см.: Эрлих 2006).

«Декабристские» поэмы Н.А. Некрасова («Дедушка» — 1870, «Русские женщины» —

1872-1873) не просто закрепили в исторической памяти российского общества

романтически-возвышенный образ декабристов и декабристок; поэтическое

повествование о сознательном самоотречении молодых генералов и юных княгинь в

немалой степени способствовало формированию идейно-образного комплекса

народнического мировоззрения (Могильнер 1999: 41-60). Этика «долга перед

народом»; мучительная рефлексия «кающихся дворян», осознававших крепостничество

как свой родовой грех; христианские мотивы самопожертвования, мученичества,

презрения к мирским благам; обаяние молодости, отрекающейся от личного счастья;

стремление к Поступку, который позволит в одночасье перейти из мира Кривды в

мир Правды, — все это создавало общественную потребность в культурном герое

определенного типа (что Ф.М. Достоевский выразил в саркастической, но весьма

точной формуле: «аристократ в революции обаятелен»). В лице декабристов

пореформенная эпоха обрела своих героев, способных на самопожертвование и

самоотречение ради ценностей, которые признавались общезначимыми — гражданской

свободы и народного блага. Таким образом, формирование исторической культуры

российского образованного общества происходило под знаком поиска оптимального

сценария коллективной идентичности; проекты идентичности, предлагавшиеся

интеллектуальной элитой, могли строиться как вокруг идеи власти, так и вокруг

идеи народа. При этом с позиций любой идеологии народ — будь то «народ-нация»

или «народ-демос» — всегда воспринимался позитивно; расхождения начинались там,

где надо было определить историческую роль власти и интеллигенции по отношению

к народу. Российское самодержавное государство могло восприниматься как

воплощение жизненной силы и творческой мощи народа — и одновременно как

воплощение деспотизма, бесконечно чуждое и враждебное народу; поэтому

властители прошлого могли из категории героев переходить в категорию

антигероев, или наоборот (как это происходило в течение изучаемого периода с

образом Петра Великого). Столь же амбивалентным было отношение образованного

общества к самому себе: в россий ской культуре пореформенного периода сложилось

убеждение, что сомкнуть исторически сложившуюся пропасть между элитой и народом

можно лишь ценой сознательного самоотречения, жертвенности представителей

элиты.

В пантеоне исторических героев, существовавшем в сознании российской интеллигенции того периода, соседствовали монументальные образы Петра Великого и Степана Разина, княгини Трубецкой и боярыни Морозовой, как на картине И.Е. Репина «Не ждали» на стене гостиной интеллигентной семьи ссыльного революционера соседствуют портреты Т.Г. Шевченко, Н.А. Некрасова и императора Александра II. «Места памяти», сформировавшиеся в российской культуре XIX — начала ХХ вв., далеко не всегда складывались в логичную и внутренне непротиворечивую картину «общего прошлого». Но они очерчивали горизонт социокультурных представлений российской интеллигенции, систему ее мировоззренческих координат и ценностных приоритетов: историческая память выступала как средство самопознания интеллигенции, осознания ею своего места в обществе и роли в его развитии. ЛитератураАндерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. Аристов Н. Московские смуты в правление царевны Софьи Алексеевны. Варшава, 1871. Ахиезер, А.С. Россия: Критика исторического опыта / А.С.Ахиезер. Т.2. Теория и методология. Словарь. Новосибирск, 1998. Исупов, К. Правда/истина / К.Исупов // Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, Leksykon rosyjsko-polsko-angielski pod redakcją Andrzeja de Lazari, t.1-5.Warszawa — Łódź, 1999-2003. Т.4. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в 3-х кн. Кн.3. М., 1993. Костомаров Н.И. История раскола у раскольников // Вестник Европы. 1871. № 4. Леонтьева О.Б. Личность Ивана Грозного в исторической памяти эпохи Великих реформ: научное знание и художественный образ // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. 18. М., 2007. Мельников-Печерский П.И. В лесах. Роман в 2-х кн. Кн.1. М., 1994. Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: радикальный микрокосм в России начала ХХ века как предмет семиотического анализа. М.: Новое литературное обозрение, 1999. Платонов С.Ф. Иван Грозный [1923]; Борис Годунов [1921] // Платонов С.Ф. Под шапкой Мономаха. М., 2001. Полевой Н.А. История Петра Великого. Ч.1. СПб., 1843. Погодин М.П. Историко-критические отрывки. Кн.1. М., 1846. Погодин М.П. Суд над царевичем Алексеем Петровичем. Эпизод из жизни Петра Великого // Русская беседа. 1860. № 1. Пыпин А.Н. Общественное движение при Александре I. Исторические очерки. Изд. 2-е. СПб., 1885. Рикёр П. Память, история, забвение / Пер. с франц. М., 2004. Репина Л.П. Память и историописание // История и память: историческая культура Европы до начала Нового времени / Под ред. Л.П. Репиной. М., 2006. Сабурова Т.А. Русский интеллектуальный мир/миф. Социокультурные представления интеллигенции в России XIX столетия. Омск, 2005. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время: в поисках утраченного. М., 1997. Семевский М.И. Царевич Алексей Петрович. 1690-1718 // Русское слово. 1860. № 1. Соловьев С.М. Соч. В 18 кн. Кн.9: История России с древнейших времен. Т. 17-18. М., 1993. Соловьев С.М. Публичные чтения о Петре Великом // Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России. М., 1989. Стасов В.В. Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. М., 1904. Убиение царевича Алексея Петровича. Письмо Александра Румянцева к Титову Дмитрию Ивановичу // Полярная звезда: Журнал А.И.Герцена и Н.П.Огарева. В 8 кн. Кн.4: Полярная звезда на 1858. М., 1967. Устрялов Н.Г. Русская история до 1855 года в двух частях. Петрозаводск, 1997. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память. Часть I // Неприкосновенный запас. № 40-41 (2-3/2005). Хаттон П. История как искусство памяти / Пер. с англ. СПб., 2003. Шильдер Н.К. Император Александр Первый. В 4 т. СПб., 1897-1898. Шильдер Н.К. Император Николай I, его жизнь и царствование. В 2 т. СПб., 1903. Шмурло Е.Ф. Петр Великий в русской литературе (Опыт историко-библиографического обзора). СПб.: Типогр. В.С.Балашева, 1889. Щапов А.П. Русский раскол старообрядства, рассматриваемый в связи с внутренним состоянием русской церкви и гражданственности в XVII веке и в первой половине XVIII. Опыт исторического исследования о причинах происхождения и распространения русского раскола. Казань, 1859. Эрлих С.Е. История мифа («Декабристская легенда» Герцена). СПб., 2006. Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. М., 1998. Юрганов А.Л., Данилевский И.Н. «Правда» и «вера» русского средневековья // Одиссей. Человек в истории. 1997. М., 1998. Hobsbawm E. The Sense of the Past // Hobsbawm E. On History. London, 2002. Hobsbawm E. Introduction: Inventing Traditions // The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbaum, Terence Ranger. Cambridge, 2004. Публиковалось: Российское общество в современных цивилизационных процессах / Под ред. В.В. Козловского, Р. Г. Браславского. СПб.: Интерсоцис, 2010. Стр. 407-414 | ||||

19.03.2021 г. | ||||

Наверх | ||||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК