Злаки порождают государства |

Это глава из книги книги "Против зерна: глубинная история древнейших государств".

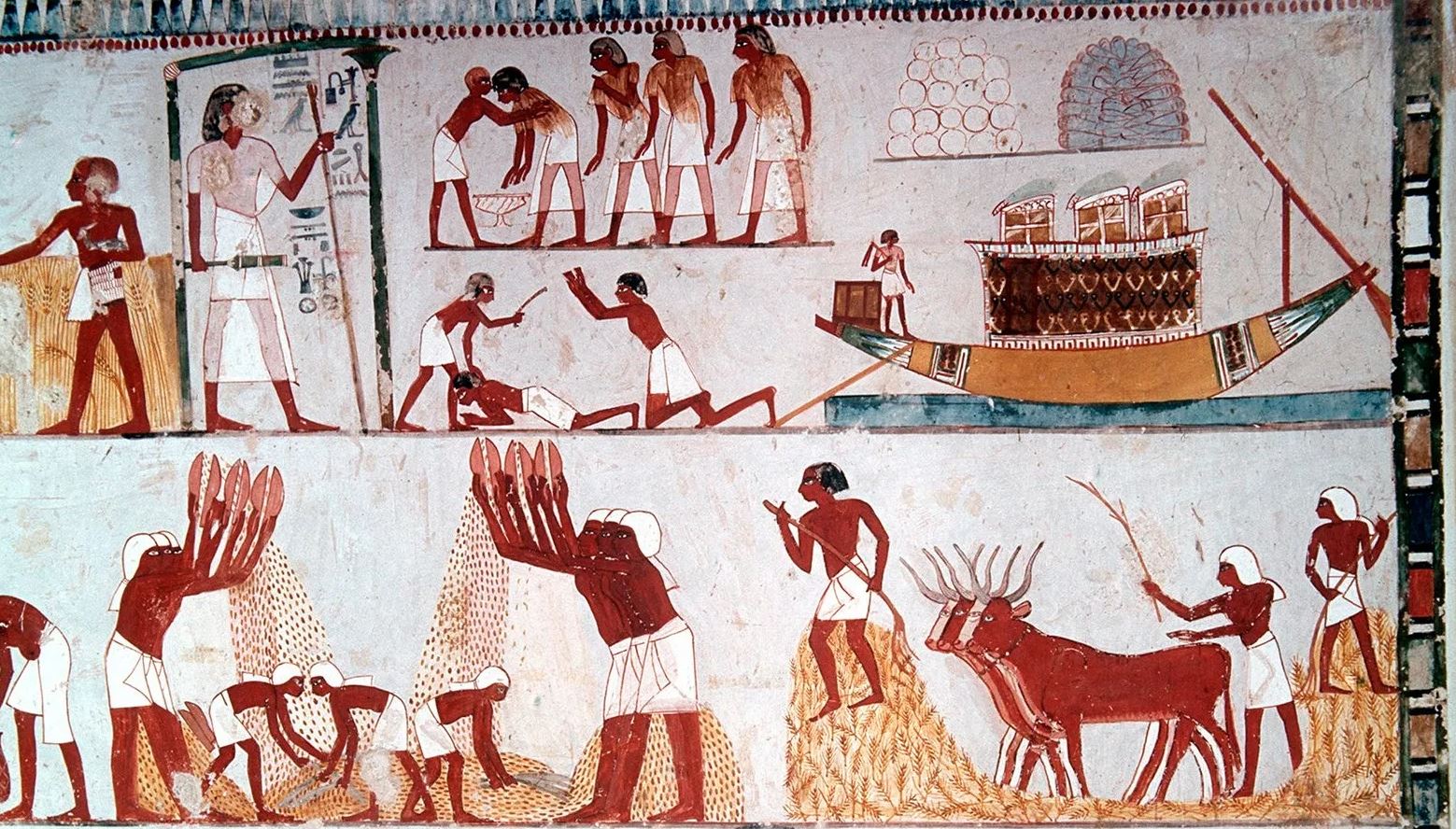

Продовольственный фундамент всех главных аграрных государств

древности — в Месопотамии, Египте, долине Инда и на побережьях Желтой реки — поразительно

схож. Все эти аграрные государства были зерновыми — выращивали пшеницу, ячмень,

а на берегах Желтой реки — просо. Возникшие позже древние государства следовали

тем же путем, хотя к списку основных культур добавился орошаемый рис, и в Новом

Свете — кукуруза. Частичным исключением из этого сценария является государство

инков, которое было основано на кукурузе и картофеле, хотя кукуруза играла

главную роль как «налоговая культура». В зерновом государстве один-два злака были

источником пищевого крахмала, единицей натурального налогообложения и основой

аграрного календаря, определяющего распорядок жизни населения. Границы зерновых

государств формировали экологические зоны аллювиальных почв и доступных

источников воды, которые обеспечивали саму возможность государственности. Здесь

следует вспомнить введенное Люсьеном Февром понятие «поссибилизм»: такая

экологическая ниша была необходима для государственного строительства (и могла быть

расширена за счет управления ландшафтом —строительства каналов и

террасирования), но недостаточна. Соответственно, важно отличать концентрацию

населения от становления государства: обилие плодородных земель было условием

зарождения городов и торговли, но без масштабного зернового земледелия

государство не возникало. Почему зерновые культуры играли столь важную роль для первых

государств? В конце концов, и другие культуры, особенно бобовые (чечевица, нут

и горох), были одомашнены на Ближнем Востоке, а таро и соя — в Китае, но почему

они не стали фундаментом государственного строительства? Иными словами, почему

в исторических хрониках нет упоминаний «чечевичных государств», нутовых, таро-,

саго-, хлебо-древесных, ямсовых, маниоковых, картофельных, арахисовых или

банановых? Многие культуры дают больше калорий в расчете на единицу земли, чем пшеница

или ячмень, некоторые требуют меньше труда, а поодиночке или вместе

обеспечивают сопоставимый уровень питания. Таким образом, многие культуры

соответствуют тем же агродемографическим условиям плотности населения и

качества питания, что и зерновые, и только орошаемый рис превосходит их по

калорийности на единицу земли. Я полагаю, что ключ к пониманию взаимосвязи государства и

зерна кроется в том, что только злаки могли стать основой налогообложения: их

урожай легко увидеть, поделить, оценить, хранить, транспортировать и

«рационализировать». Другие культуры — бобовые, клубневые и крахмалоносные — обладают

некоторыми, но не всеми из этих желанных для государства качеств. Чтобы оценить

в полной мере уникальные качества злаков, нужно представить себя на месте

древнего сборщика налогов, которого интересовали, прежде всего, простота и

эффективность работы. Тот факт, что зерновая культура растет над землей и

вызревает почти одновременно, облегчает работу любого сборщика налогов. Если армия

или сборщики налогов оказывались в нужном месте в нужное время, то могли

мгновенно собрать, смолотить и изъять весь урожай. Вражеской армии злаки

предельно облегчают реализацию стратегии выжженной земли: можно сжечь все поля

с созревшим урожаем и вынудить земледельцев к бегству или голодной смерти.

Более того, сборщик налогов или враг мог подождать, когда крестьяне обмолотят

урожай и сложат его в амбары, чтобы конфисковать все зерно из хранилищ. В

случае со средневековой церковной десятиной крестьянин должен был собрать

необмолоченное зерно в снопы на поле, и сборщик изымал каждый десятый сноп. Сравните эту ситуацию с той, когда основной культурой

является клубневая, например картофель или кассава/маниока. Клубневые вызревают

каждый год, но их можно оставить в земле еще на год-два, выкапывая по мере

необходимости и храня урожай там, где он вырос, — под землей. Если армия или

сборщики налогов хотят заполучить ваши клубни, им придется выкапывать картофелину

за картофелиной, как поступает сам земледелец, и в итоге они получат воз

картошки, который стоит (в рыночном или калорийном эквиваленте) намного меньше,

чем воз пшеницы, а испортится намного быстрее. Король Пруссии Фридрих Великий

приказывал подданным выращивать картофель, потому что понимал, что вражеским

армиям будет непросто разогнать его земледельцев, привязанных к своим клубням. «Надземное» одновременное вызревание зерновых обладает тем

важнейшим преимуществом, что государственным сборщикам налогов легко оценить

размер урожая и рассчитать взимаемые налоги. Эта особенность превращает

пшеницу, ячмень, рис, просо и кукурузу в главные политические культуры. Налоговый

чиновник обычно оценивает поля по качеству почв и, зная среднюю урожайность конкретной

культуры на таких почвах, может рассчитать размер налога. Если необходима

корректировка по годам, то проводится обследование полей и срез образцов урожая

накануне его сбора, чтобы рассчитать предполагаемую урожайность этого года. Как

мы увидим далее, государственные чиновники пытались повысить урожайность злаков

и тем самым налоговые сборы, навязывая земледельцам определенные

сельскохозяйственные технологии. Например, в Месопотамии они настаивали на

повторной вспашке, чтобы раздробить большие комья земли, и на повторном

бороновании, чтобы укрепить корневую систему растений и улучшить их питание.

Дело в том, что у зерновых подготовка почв, высаживание семян, состояние урожая

и его размер более «видимы» и их проще оценить. Сравните эту ситуацию, например,

с попыткой оценить и обложить налогом коммерческую деятельность продавцов и

покупателей на рынке. Одна из причин государственного недоверия и стигматизации

класса купцов в Китае состояла в том, что их богатство, в отличие от доходов

рисовых земледельцев, было легко скрыть, предоставить о нем недостоверные

сведения и увести от налогов. Можно собирать налоги на рынке, плату за проезд

на дорогах или в речных портах, где товары и сделки прозрачны, но сбор налогов

с купцов был просто кошмаром для сборщиков налогов. Тот простой факт, что урожай злаков состоит из небольших

зерен (очищенных или нет), т. е. его можно измерить, поделить и оценить,

предоставляет огромные управленческие преимущества. Как кусочки сахара или

комки песка, зерна злаков можно дробить почти до бесконечности на все меньшие

части и при этом точно измерять их вес и объем для бухгалтерского учета.

Зерновые меры становились стандартами измерения и стоимости в торговле и сборе дани

— для расчета стоимости других товаров, включая труд. Ежедневный рацион низшего

класса работников в Умме (Месопотамия) составлял почти два литра ячменя, и для

измерения этого объема использовались порционные чаши со скошенным краем — один

из самых распространенных археологических артефактов. Но почему же не возникли нутовые или чечевичные государства?

В конце концов, это питательные культуры, как и злаки, их можно интенсивно выращивать,

их урожай состоит из небольших зерен, которые можно сушить, они хорошо

хранятся, их легко делить и отмерять на порции. Решающим преимуществом зерновых

является их предсказуемый рост и, соответственно, почти одновременное

вызревание. Для сборщика налогов проблема большинства бобовых в том, что они

дают плоды непрерывно на протяжении длительного периода, поэтому их можно

собирать по мере вызревания (что и происходит с бобами и горохом). Если сборщик

налогов прибудет слишком рано, то бóльшая часть урожая еще не созреет, а если

слишком поздно, то эту же часть урожая налогоплательщики уже съедят, спрячут

или продадут. За урожаем культур с четким сроком вызревания сборщику налогов достаточно

прийти один раз. Зерновые культуры Старого Света с этой точки зрения прекрасно

подходили для государственного строительства. Новый Свет, за исключением

промежуточного случая кукурузы (ее урожай можно собрать сразу или оставить

дозревать и высыхать на поле), не располагал культурами с четким графиком

одновременно вызревающего на всех полях урожая, поэтому здесь не было

традиционных для Старого Света праздников урожая в аграрном календаре.

Вероятно, предсказуемый период созревания ряда культур является результатом

селекционных усилий древних земледельцев неолита, но если это действительно так,

то возникает вопрос, почему они не провели

аналогичную селекционную работу для единовременного

вызревания нута и чечевицы. Впрочем, не все так однозначно с налогообложением злаков:

хотя конкретная зерновая культура, будучи высажена на поле, созреет за определенный

срок, сезонные погодные колебания диктуют разное время ее высаживания на разных

полях, поэтому урожай с них тоже будет собираться в несколько разное время.

Вполне привычной практикой земледельцев, стремившихся уйти от налогов, был

тайный сбор части урожая до того, как зерно полностью созреет. При любой возможности

архаические государства прилагали массу усилий, чтобы установить жесткие сроки высадки

культур для каждого района. Что касается орошаемого риса, то все соседние поля

затапливались примерно в одно и то же время, что задавало четкий график посадок

(или пересадок), но рис — единственная культура, которая требует подобных

условий. Кроме того, зерновые культуры прекрасно подходят для

перевозки навалом. Даже в архаичных условиях можно было с прибылью перевезти

телегу зерна на большее расстояние, чем любой другой продовольственный товар.

При наличии водного транспорта огромные объемы зерна можно было перевозить на

значительные расстояния, расширяя тем самым сельскохозяйственную периферию, которую

надеялось подчинить и обложить налогами любое древнее государство. Один

документ эпохи Третьей династии Ура (конец III тысячелетия до н. э.) содержит

сведения о том, что баржи перевезли половину всего урожая ячменя, собранного вокруг

Ура, в царские зернохранилища. Еще раз подчеркну: сборщик налогов в первых

государствах Месопотамии, а если уж на то пошло, то до начала XIX века,

воспринимал сочетание аграрного государства с судоходной рекой или побережьем как

благословение — брак, заключенный на небесах. Например, Рим выяснил, что

перевозить зерно (обычно из Египта) и вино по Средиземному морю было намного

дешевле, чем на повозках по суше, если расстояние превышало 100 миль. Поскольку стоимость зерновых культур на единицу объема и

веса выше, чем практически любого другого продукта, и они хорошо хранятся,

злаки оказались идеальны для пропитания и налогообложения. Их можно было

оставить в необработанном виде до тех пор, пока в них нет необходимости. Их

было удобно распределять среди работников и рабов, взимать как дань,

обеспечивать ими солдат и войска, компенсировать с их помощью нехватку продовольствия

или голод, кормить город, оказавшийся в осаде. Сложно представить древние государства

без зерна как основы их социально-экономической мощи. Если зерно и, соответственно, поступление налогов

заканчивалось, государственная власть начинала разрушаться. Могущество

древнекитайских царств держалось только на пахотных землях в бассейнах Желтой

реки и Янцзы. За пределами этого экологического и политического центра оседлого

орошаемо-рисового земледелия жили ускользавшие от налогов кочевые скотоводы,

охотники-собиратели и подсечно-огневые земледельцы. Их называли «дикими»

варварами, которые «не были нанесены на карту». Территория Римской империи,

невзирая на все ее имперские амбиции, не очень выдавалась за границы зоны

зернового земледелия. Римское правление на севере Альп было сконцентрировано в

зоне, которую археологи, опираясь на найденные на раскопках в Швейцарии

артефакты, назвали латенской культурой, — здесь плотность населения была выше,

сельское хозяйство более устойчиво, а города (оппидумы) больше; за пределами

зоны начиналась ясторфская культура — малонаселенная территория скотоводства и

подсечно-огневого земледелия. Этот контраст — отрезвляющее напоминание, что бóльшая часть

мира и его населения находилась за границами древнейших зерновых государств,

которые занимали очень небольшую экологическую нишу, которая благоприятствовала

интенсивному земледелию. Вне досягаемости государств оставалось множество

недоступных для их контроля хозяйственных практик, наиболее важными из которых

были охота и собирательство, морская рыбалка и сбор моллюсков, садоводство, подсечно-огневое

земледелие и специализированное скотоводство. Для государственного сборщика налогов такие хозяйственные

практики были фискально непригодны — они не возмещали расходы на свой контроль.

Охотники и собиратели (на суше и на море) были столь рассеяны и мобильны, а их

«урожаи» столь разнообразны и недолговечны, что отслеживать их, не говоря уже о

налогообложении, было практически невозможно. Садоводы, которые прекрасно

одомашнили корнеплоды и клубневые культуры задолго до того, как был посажен

первый злак, могли припрятать небольшой надел земли в лесу и оставлять бóльшую

часть урожая в земле до тех пор, пока он им не понадобится. Подсечно-огневые

земледельцы часто сажали зерновые, но на их полях росли десятки культур с

разным периодом вызревания. Кроме того, подсечно-огневые земледельцы сменяли

поля каждые несколько лет, а иногда и места проживания. Специализированное

скотоводство как ответвление сельского хозяйства разочаровывает потенциального

сборщика налогов по тем же причинам — рассеяние и мобильность. Османская

империя, основанная скотоводами, сталкивалась с огромными трудностями, пытаясь

получить налоги с пастухов. Чиновники пытались собирать налоги раз в году,

когда пастухи находились на одном месте в период отела и стрижки овечьей

шерсти, но и это оказалось сложно организовать. Руди Линднер, исследователь

османского правления, пришел к следующему выводу: «османская мечта о рае оседлой жизни с предсказуемыми

налоговыми сборами с мирных земледельцев не оставляла места кочевым скотоводам

<…> Кочевники следили за малейшими изменениями климата, чтобы получить

максимальный доступ к хорошим пастбищам и пресной воде, поэтому постоянно

перемещались в пространстве». Так или иначе, незерновые народы, т. е. бóльшая часть

населения мира, придерживались хозяйственных практик и моделей социальной

организации, которые противостояли попыткам их налогообложения: территориальная

мобильность и пространственное рассеяние, изменчивый размер групп и сообществ,

разнообразные и легко скрываемые источники пропитания, крайне малое число

пространственно фиксированных ресурсов. Но это не означает, что незерновые

народы формировали замкнутые миры, — наоборот, как уже отмечалось ранее, между

ними активно шла торговля, причем не по принуждению, а как добровольный

коммерческий или бартерный обмен товарами между разными экологическими зонами к

их взаимной выгоде. Однако народы, которые придерживались особых хозяйственных

практик, часто воспринимались как особый тип людей, несмотря на торговое

партнерство с ними. Например, римляне считали главной чертой варваров то, что

они употребляли в пищу молочные продукты и мясо, а не зерно. Для жителей

Месопотамии аморреи были «варварами» за гранью понимания, потому что якобы «не

знали зерна <…> ели сырое мясо и не хоронили мертвых». Разные

хозяйственные практики, описанные выше, не следует воспринимать как автономные и

непроницаемые. Сообщества могли менять свой жизненный уклад и действительно

неоднократно меняли его, часто придумывали столь сложные сочетания практик, что

они не поддаются однозначной категоризации. Не следует забывать и о том, что

выбор хозяйственного уклада часто был политическим — диктовался позиционированием

по отношению к государству. | ||

Наверх | ||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК