Женщина русской литературы |

о мемуарах Авдотьи Панаевой  Ценность

«Воспоминаний» А.Я.Панаевой

неизмерима. В них отражена почти целиком золотая эпоха русской литературы.

Конечно, видится она и передаётся нам особенным, женским, взглядом, изложена

языком простым, почти разговорным. Тем искреннее передано нам её изображение,

тем более красочным кажется нам оно. Таким мемуарам доверять можно без всякой

опаски – с поправкой на заведомую их субъективность, конечно. Их следует то и

дело снимать с книжной полки и перечитывать, хотя бы выборочно. Как, впрочем,

всякие проверенные временем, заслужившие прочный читательский интерес мемуары. Сама

судьба определила ей если и не быть большим творцом высокого искусства, то

находиться в самом его центре, в гуще связанных с ним событий, и не просто находиться,

но косвенно на искусство влиять, притом самым, без сомнения, благоприятным

образом. Родившись в 1820 (или в 1819?) году в Петербурге, в семье артистов Императорских театров Якова и Анны Брянских, она с младенчества жила и воспитывалась в театрально-литературной среде, где музыка, вокал, танцевальные па, драматические роли, пьесы, рукописи, репетиции, премьеры, бенефисы, стихи и проза, писатели и поэты, всё это было делом самым обыденным, просто-таки домашним. Мать Авдотьи Яковлевны выступала на сцене под своей девичьей фамилией Степанова, отец под фамилией Брянский, но это была его сценическая фамилия, настоящая же его фамилия была Григорьев. Следовательно, девичьей фамилией Авдотьи Яковлевны мы с полным основанием можем считать фамилию Григорьева. Факт, разумеется, не бог весть какой важный… Артист

Императорских театров, особенно если он на первых ролях, как были на первых

ролях в Александринском театре муж и жена Брянские-Григорьевы, это человек в те

времена немалого калибра, с ним накоротке общались люди самого высокого полёта,

включая даже членов царской фамилии. Наша героиня вспоминает, как к ним домой

запросто приходил и играл с её отцом на бильярде генерал-губернатор Санкт-Петербурга

герой Отечественной войны граф Милорадович, тот самый, которого потом 14

декабря 1825 года выстрелом в спину убил на Сенатской площади один из

заговорщиков Пётр Каховский. И само «возмущение» того дня она хорошо помнила, хотя

ей тогда было пять или шесть годиков. Разумеется, ни её самой, ни её родителей

даже близко к Сенатской площади не было, но тревога, смятение в городе, суета

на улицах и площадях, колонны войск, тянущееся к «Медному всаднику»,

проезжающие пушки на конной тяге, а затем гром этих пушек издалека, всё это она

видела и слышала и даже что-то понимала из происходящего. Она

помнила и начавшиеся повальные репрессии, неожиданно коснувшиеся и её отца. Его

забрали жандармы спустя день или два, но на другой же день отпустили. Причиной

ареста и допроса был факт его знакомства, почти дружбы, с Александром

Якубовичем, оказавшимся одним из активнейших заговорщиков. Якубович часто бывал

в доме Брянских, шутил с маленькой

Авдотьей, сажал к себе на колени, играл с нею, в общем был милейшим человеком,

несмотря на пугающую детей чёрную повязку, закрывавшую отсутствующий глаз. Он

ведь тоже был участником Отечественной войны, как и многие мятежные офицеры

1825 года. Нынче в Петербурге существуют

улица Якубовича и переулок Каховского. Именем Милорадовича пока ничто ещё не

названо. Воспоминание годом раньше – катастрофическое наводнение в Петербурге, ноябрь 1824 года. Тут уже ни на какую площадь не нужно было ходить, чтобы увидеть всё своими глазами, да и просто пережить физически. Дом, в котором проживала семья Брянских, стоял на Екатерининском канале (сегодня канал Грибоедова), то есть, в месте заведомо опасном при повышении уровня воды. Квартира, к счастью, находилась на высоком втором этаже, и то вода поднялась так, что подступила почти к её окнам. «Под водой скрылись улицы, решётки от набережной, ― пишет А.Я.Панаева, ― и образовалась большая река, посереди которой быстро неслись доски, бочки, перины, кадки и разные другие вещи. Вот пронеслась собачья будка на двух досках с собакой на цепи…». Наводнение это запечатлено на многих гравюрах, картинах, во многих литературных произведениях, лучшим из которых несомненно является «Медный всадник». Его автора А.С.Пушкина наша героиня, кстати, тоже видела не раз, но, к сожалению, только со стороны – на улице, в Летнем саду, в партере театра. В

актёрских семьях того времени непременной традицией было следование детей по стопам родителей, так что удел свой маленькая

Авдотья знала заранее. Она пишет, что готова была идти либо в драматические

актрисы, либо в оперные певицы, и данные у неё для этого были. Но на её беду

балетмейстер Титюс углядел в ней способности балерины, и она в приказном

порядке была отдана ему на обучение в театральную школу, в хореографические

классы. Сама же петербургская Театральная школа являлась серьёзным учебным

заведением, где преподавали все принятые тогда гуманитарные науки, включая

историю, географию, литературу, иностранные языки. Балериной Авдотья быть не желала. Ослушаться

родителей не могла, а те в свою очередь не могли ослушаться приказа

театрального начальства. Оставалось только подчиниться и пойти по непростой, но

в то же время романтической балетной стезе, о каковой, надо сказать, мечтали

многие девицы, да немногие могли похвалиться нужными данными. У

двенадцатилетней Авдотьи данные были отличные, не было только влечения к

балету. И вот тут наша героиня показала

свой характер и свой не детский уже ум, которые определили весь дальнейший её

путь. Она прилежно являлась на все занятия, изображала старательность в разучивании упражнений, но при этом очень убедительно симулировала неспособность. И ножки у неё оказались, якобы, слабыми, дрожащими, и носок мягкий, и сутулость оказалась в спинке, и ритма она не могла уловить, и вообще какая-то она была не такая, какой её заприметил балетмейстер Титюс, к его полному теперь разочарованию и огорчению. Увы, её обман вскоре открылся. Титюс отлучился куда-то, оставив девочек в классе повторять и повторять заданное упражнение, Авдотья, самая из них способная, стала показывать остальным, как надо делать это вот антраша, и вдруг в класс возвращается Титюс. Увидел, не будучи ещё замечен, настоящие способности своей неспособной ученицы, раскричался, что его не уважают, держат за дурака, что маленькая негодяйка водит его за нос, и он этого так не оставит, пожалуется кому следует. И действительно пожаловался, и Авдотью попытались направить на путь истинный, но поделать ничего не смогли. Нельзя сделать балерину из девочки, которая балериной быть не желает, как нельзя сделать поэта из того, кто стихи читать не любит, а писать не хочет. Не сразу, правда, но от балетных занятий упрямую Авдотью в конце концов освободили. Как результат, не появилась ещё одна балетная танцовщица, зато появилась талантливая женщина-литератор, журнальный деятель, писатель, спутник жизни, муза, вдохновитель и сподвижник троих мужчин-литераторов, один из которых заслуженно причислен к сонму классиков и великих поэтов.

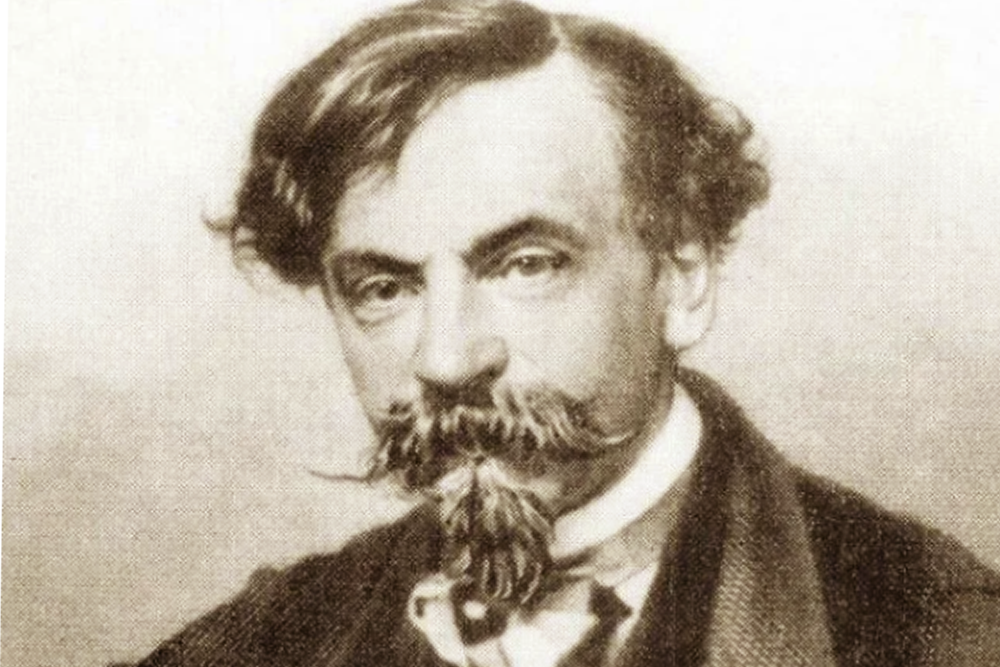

Трудно сказать, как сложилась бы в другом случае судьба повзрослевшей нашей героини (будем далее для краткости обозначать её инициалами А.Я.). Скорее всего, она вышла бы замуж за какого-нибудь молодого актёра или за титулованного своего поклонника-театрала, или по настоянию родителей пошла бы по стопам матери, стала бы заменять её на сцене, актёрские данные у неё были, а все пьесы, в которых играли родители, она знала наизусть. Но в 1837 году, когда ей исполнилось 17, к отцу пришёл молодой, но уже известный в литературной среде писатель Иван Панаев. Он только что сделал перевод шекспировского «Отелло», и пьеса была принята к постановке. Отец А.Я. устроил у себя на квартире читку пьесы с участием автора перевода. Панаев увидел дочь Якова Брянского, и понял, что теперь пропал. Это было немудрено, все знавшие её в те годы хором утверждают, что она была чудо как хороша, стройна, темноволоса, кареглаза, изящна в манерах, остроумна в речах. Достоевский писал в письме брату Михаилу: «Вчера я был у Панаева и, кажется, влюбился в жену его. Она умна и хорошенькая, вдобавок любезна и пряма донельзя». Александр Дюма-отец, написавший книгу о своей поездке по России, упоминает в ней и А.Я.: «Госпожа Панаева – женщина тридцати или тридцати двух лет с очень выразительной красотой». Считается, что именно с её внешности Достоевский списал облик Настасьи Филипповны в «Идиоте», а Некрасов именно её имел в виду вот в этих строках: На тебя заглядеться не диво, Полюбить тебя каждый не прочь, Вьётся алая лента игриво В волосах твоих чёрных как ночь. Свадьба из-за несогласия матери Панаева

состоялась только через год, но всё же состоялась, и очень скоро выяснилось,

что А.Я. замужем за всей русской литературой. И не только за литературой, а,

пожалуй, и за живописью, и за музыкой, и вообще за искусством. Иван Иванович Панаев, дворянин, состоятельный

человек, помещик и душевладелец, как впрочем и большинство дворянствующих

литераторов того времени, не был великим писателем, но он был выдающимся неутомимым деятелем, организатором

литературной жизни, редактором, издателем журнала «Современник» на паях с

Н.А.Некрасовым, общался с широчайшим кругом творческих личностей. А поскольку

общение происходило большей частью в неформальной обстановке, чаще всего в

домашней, А.Я. волей-неволей принимала в

нём участие, причём участие небесполезное для всех общающихся. Она не только

подавала чай и развлекала гостей разговорами о погоде, о моде, о светских

новостях, но практически на равных участвовала в обсуждении вопросов литературного

творчества. Все признавали за нею такое право, а часто прямо обращались к ней

за советами, с просьбой высказать мнение по тому или иному творческому вопросу. В сущности, она стала хозяйкой литературного

салона. После приобретения Панаевым и Некрасовым журнала «Современник» стала чем-то вроде секретаря редакции, а вскоре и одним из авторов журнала.

Писала небольшие повести, рассказы, а подписывала их, в подражание Жорж Санд,

мужским именем Н.Н.Станицкий. Не начать писать она, по-видимому, не могла,

такое плотное было вокруг неё литературное окружение, подвигающее её самоё на

стезю литератора. Одно

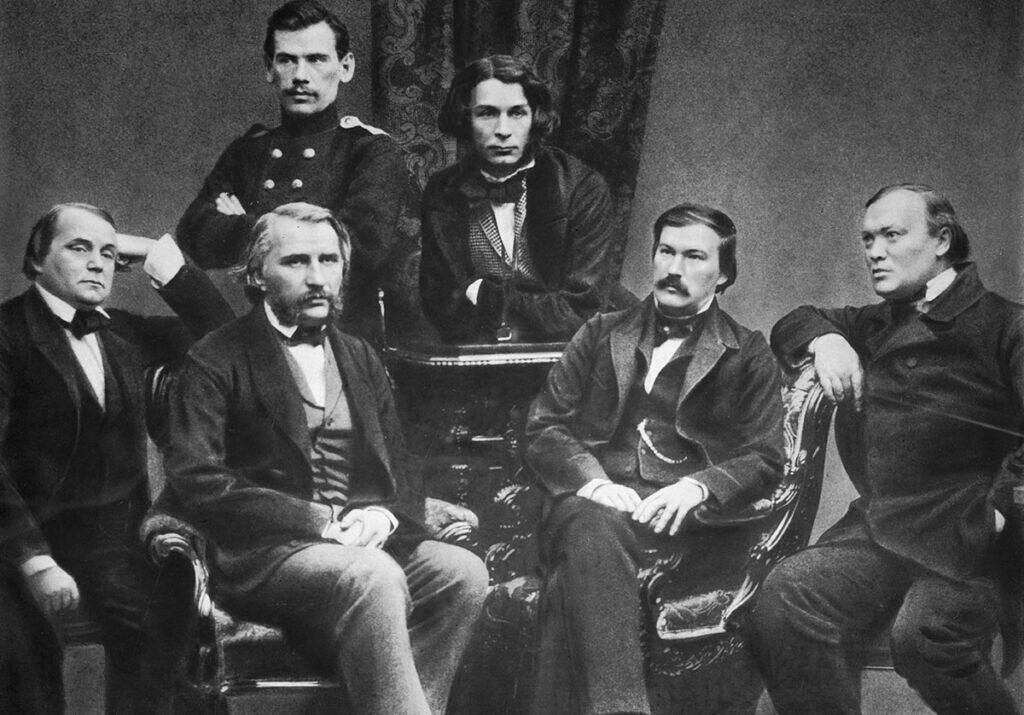

только перечисление имён, с которыми близко общались супруги Панаевы, с

которыми сотрудничали, дружили, которым помогали, опекали, иногда ссорились,

снова сходились, опять ссорились, ещё раз мирились и сходились – одно

перечисление этих имён заняло бы добрую страницу. И, боже мой, что это за

имена! Сегодня это Парнас, Олимп, зал славы, страница из хрестоматии, предмет

гордости всякого россиянина: Л.Н.Толстой…

Ф.М.Достоевский… В.Г.Белинский…

И.С.Тургенев… М.Ю.Лермонтов… композиторы М.И.Глинка, А.Е.Варламов,

А.Н.Верстовский… Т.Н.Грановский… Ап.Григорьев… А.Н.Островский… Н.В.Кукольник… актёры В.А.Каратыгин, М.С.Щепкин, П.С.Мочалов… М.А.Бакунин… М.Е.Салтыков-Щедрин…

Н.Г.Чернышевский… Н.А.Добролюбов… А.А.Иванов (живописец)… К.П.Брюллов

(живописец)… братья И.С. и К.С. Аксаковы… И.А.Гончаров… А.В.Дружинин… А.В.Кольцов… А.А.Фет… Александр Дюма-отец… Джузеппе Гарибальди (с

ним Панаевы познакомились за границей)… А.И.Герцен… Н.П.Огарёв… В.А.Соллогуб… Д.В.Григорович…

А.Н.Апухтин… В.П.Боткин… А.Ф.Писемский…

Н.А.Некрасова

мы оставляем в стороне, он был не просто близким другом семьи Панаевых, он

вскоре стал третьим членом семьи, о чём будет сказано ниже. Голова

начинает кружиться стоит представить себя коротко знакомым хоть с одним из

этого славного списка. А для А.Я. они

были реальные люди со своими странностями, слабостями, достоинствами или

недостатками, порой довольно серьёзными. В мемуарах она отдаёт должное каждому,

и нет никаких оснований сомневаться в искренности её описаний той или иной

личности. Всегда ли эти описания были объективны? Разумеется, нет. Взгляд одной

личности на другую непременно субъективен, именно этим и ценен. Когда же знаешь

и ценишь того, кто характеризует другого человека, сомневаться в точности

картины не приходится. Однажды ей выпало сидеть на званом обеде за одним столом

с Н.В.Гоголем, и впечатление от него осталось неважное. Когда Гоголь уехал

(первым из гостей, между прочим), одна из дам спросила А.Я., какое он произвёл

на неё впечатление, и она честно ответила, что человек он, должно быть, очень

сердитый и капризный. И что можно возразить на это женщине, как опровергнуть её

впечатление?.. Особо

тёплые дружеские (только дружеские!) чувства связывали её с Белинским. Он ведь

был в отличие от большинства литераторов того времени человеком неимущим, к

тому же нездоровым, нуждался в постоянной поддержке. И эту поддержку он получал

от А.Я., причём не только моральную, но самую деятельную, предметную, вплоть до

подкармливания его домашними обедами, устройства ему удобного жилья в близком

соседстве, вызова к нему врача, и тому подобных чисто женских сердобольных

проявлений. В своих мемуарах она уделяет Белинскому много строк, и строки эти

самые сочувственные и проникновенные. Не меньше строк в «Воспоминаниях» и не меньше забот в реальной жизни уделила она другому выдающемуся литератору – Н.А.Добролюбову. Критик и публицист, он был в числе основных сотрудников «Современника», но умер рано молодым, несмотря на все усилия А.Я. выходить его, поставить на ноги. Умер практически у неё на руках, и перед смертью успел ей сказать: «Вы сделали для меня столько, сколько не сделала бы и родная моя мать».

Ещё двое литераторов удостоились особого

внимания в воспоминаниях А.Я., но внимание это не было благосклонным. Иван

Сергеевич Тургенев – гордость русской литературы, классик, переведённый на

множество иностранных языков. Как писатель, он не нуждается в похвалах или

пространных рассуждениях об особенностях его творчества. Высоко оценивала его

творчество и А.Я., однако, она отделяла творчество Тургенева от его личностных

качеств. А они, судя по её описаниям, были не слишком хороши. В её изложении Тургенев выглядит

меркантильным, если не сказать корыстным человеком, мелочным, не по-мужски

суетливым, болтливым, необязательным по отношению к друзьям – несколько раз

подводил их, не оказывался дома, когда они приезжали к нему компанией по его же

приглашению; денежные дела с ним вести было очень непросто, он всегда требовал

оплаты своих текстов в большем размере по сравнению с другими участниками их литературного кружка, мог забрать

свою рукопись и передать другому издателю, если его требования не были

удовлетворены. А.Я. описывает случай, когда из-за пятисот рублей, которые ему

вдруг понадобились, Тургенев забрал из редакционного портфеля «Современника»

свою повесть и передал её конкурирующему журналу «Отечественные записки».

Панаеву и Некрасову понадобились долгие уговоры и срочный поиск пятисот рублей, чтобы вернуть «Современнику» эту

повесть. И другие подобные эпизоды, не слишком для Тургенева лестные,

встречаются в мемуарах А.Я.. Подчеркнём ещё раз: высокое качество текстов

Тургенева не подвергалось сомнению, иначе никто не стал бы переживать из-за

какой-то повести, покинувшей портфель редакции. В целом, по описанию А.Я.,

несмотря на привлекательный внешний имидж Тургенева, в близком общении его

личность выглядела малопривлекательной. Могла

ли А.Я. ошибаться? Разумеется, могла. Но её мнение во многом совпадает с

мнением других литераторов, близко знавших Тургенева. У молодого Льва Толстого

отношения с Тургеневым были настолько плохи, что дело едва не дошло до дуэли.

Достоевский терпеть не мог Тургенева, и вывел его в карикатурном виде под

именем писателя Кармазинова в романе «Бесы», на что Тургенев смертельно

обиделся, и тоже при всяком случае плохо отзывался о Достоевском. Впрочем,

подобные напряжённые, мягко говоря, отношения в литературной среде были делом

далеко не редким. Другая крупная литературная фигура, отражённая в мемуарах А.Я. – французский романист, знаменитый Александр Дюма-отец. В 1858 году он совершал путешествие по России, много времени провёл в Петербурге, там познакомился с Панаевым и Некрасовым, и стал бывать на даче, которую чета Панаевых снимала на берегу Финского залива близ Ораниенбаума. Эти частые приезды Дюма стали для А.Я. сущим бедствием. Он приезжал, как правило, неожиданно, без приглашения, приезжал не один, а в компании своего секретаря, кого-то из русских литераторов, часто прихватив других французов, таких же, как он вояжёров, изучающих Россию. Дача Панаевых и окружающая местность очень понравились Дюма, но главное, на него произвели большое впечатление блюда, которыми потчевала его заботливая хозяйка семейства. Из-за этих угощений, из-за красивой местности, из-за удобной дачи он и зачастил к Панаевым, нисколько не заботясь о бремени расходов и хлопот, которое взваливал на принимающую сторону, а конкретно на страдалицу А.Я.. Однажды он приехал не только с компанией сопровождающих, но и с дорожным саквояжем, объявив, что здесь ему так нравится, что он со своими друзьями останется ночевать. А.Я. пишет, что бесцеремонность автора «Трёх мушкетёров», который к тому же был чревоугодником и обжорой, поглощающим в один присест недельный домашний запас провизии, приводила её в отчаяние. Просто гора с её женских плеч свалилась когда Дюма наконец покинул Петербург и отправился изучать Россию в других её хлебосольных губерниях.

О «тройственном союзе» Панаев ─ Некрасов –

Панаева, то есть, о супружестве втроём, написано немало как правдивого, так и

надуманного. В своих мемуарах наша героиня благоразумно обходит этот щекотливый

вопрос стороной. Внешне это выглядело так, что в обширной петербургской квартире

супругов Панаевых близ Аничкова моста проживал также друг и партнёр Панаева по

журнальному делу литератор Н.А.Некрасов. Для близких же друзей, а с некоторых

пор и для многих прочих перестало быть секретом, что госпожа Панаева делит ложе

вовсе не с законным мужем, а именно с Некрасовым, и муж против этого ничего не

имеет. Иван Панаев был своеобразным человеком, мужем он был совсем не ревнивым,

притом вовсе не образцовым, не очень-то верным, а в общем он был человеком слабохарактерным

и покладистым. Сложившаяся ситуация устраивала всех троих, правда обществу она давала

пищу для кривотолков, но формальные приличия соблюдались, а большего для

дворянского сословия не требовалось. Этот

необычный тройственный союз приносил хорошие плоды. Журнал «Современник»

регулярно выходил и процветал, пользовался высоким читательским спросом,

литературный салон мадам Панаевой всегда был полон гостей с самыми громкими

именами, Некрасов показал себя выдающимся поэтом и публицистом, талантливым

журнальным редактором и пробивным администратором. Изменять сложившуюся

ситуацию, то есть разрушать и без того зыбкое благополучие, не приходило в

голову никому из троих. Столь близкие отношения А.Я. с Некрасовым помогли им в

дуэте написать и опубликовать два романа ― «Три

страны света» и «Мёртвое озеро», и это независимо от самостоятельных повестей и рассказов Н.Н.Станицына

(А.Я.Панаевой). Насколько были хороши произведения самой Панаевой? Вполне можно предположить, что соредакторы, один из которых был её мужем, а второй любовником, опубликовали бы по её хотению любые пустяки. Но нет, писала А.Я., то бишь Н.Н.Станицын, очень неплохо. Это отметил не кто-нибудь, а В.Г.Белинский, который никогда никого зря не хвалил. Причём похвалил он именно Н.Н.Станицына, ещё не зная, что под этим именем скрывается А.Я.. Узнав, был удивлён, обрадован и дал А.Я. совет непременно писать дальше. Лучшим из написанного Панаевой-Станицыным критика считает повесть «Семейство Тальниковых», которая впоследствии неоднократно выходила отдельным изданием, в том числе в послереволюционные годы.

Авдотья Яковлевна Панаева пережила и мужа, и любовника-сожителя, и второго своего мужа. Иван Панаев скоропостижно скончался в 1862 году. К тому времени её отношения с Некрасовым существенно охладели, поэтому они не поженились, как можно было ожидать, а через два года она вышла замуж за другого сотрудника «Современника» литературного критика А.Ф.Головачёва. Замужество её как было с самого начала, так и осталось литературным. А в 1877 году один за другим умирают и Некрасов, и Головачёв. А.Я.Панаева (теперь она А.Я.Головачёва) осталась вдовствовать до самой своей смерти в 1893 году в почтенном возрасте семидесяти трёх лет, оставив нам около полутора десятка повестей и рассказов да ещё вот эти обсуждаемые здесь внушительные по объёму «Воспоминания». Мемуаристика

– самое познавательное, самое полезное, да и самое, по мнению очень многих,

интересное чтение. А.И.Герцен написал много чего художественного,

публицистического и политического, но мы уже не первый век зачитываемся именно

его мемуарами «Былое и думы». Много

чего беллетристического и публицистического написал Илья Эренбург, но

читательский спрос на «Люди, годы, жизнь»многократно превышает спрос на все его прочие произведения. Отличный

писатель Эрнест Хемингуэй, его романы и сегодня воспринимаются злободневно, но

когда мы хотим вживую увидеть его время, хотим вдохнуть воздуха той эпохи, мы

снимаем с книжной полки не «Старика и море», не «Фиесту», не «Прощай оружие»,

но «Праздник, который всегда с тобой». Изумительный

художник Иван Бунин, мы упиваемся его словом, читая «Антоновские яблоки» или

«Суходол», или «Деревню», но живьём увидеть современную ему переломную эпоху

страны можно только раскрыв «Окаянные

дни». И так далее, так далее… Ценность

«Воспоминаний» А.Я.Панаевой

неизмерима. В них отражена почти целиком золотая эпоха русской литературы.

Конечно, видится она и передаётся нам особенным, женским, взглядом, изложена

языком простым, почти разговорным. Тем искреннее передано нам её изображение,

тем более красочным кажется нам оно. Таким мемуарам доверять можно без всякой

опаски – с поправкой на заведомую их субъективность, конечно. Их следует то и

дело снимать с книжной полки и перечитывать, хотя бы выборочно. Как, впрочем,

всякие проверенные временем, заслужившие прочный читательский интерес мемуары. | ||||||||

06.11.2025 г. | ||||||||

Наверх | ||||||||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК