Тема русского бунта в романе З. Прилепина «Санькя» |

Роман Захара Прилепина «Санькя» в своё время стал событием российской литературы. И как значимое произведение требует осмысления, тем более, что он посвящён бунту - хорошо знакомой русскому сознанию теме.  Одной из сквозных тем, проходящих через всю историю русской литературы,

является тема русского бунта. Концептуальное значение этой теме придал А.С.

Пушкин, определивший бунтарское начало как деструктивную тягу к воле: «Не

приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Те, которые

замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа,

или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка

копейка» [9, с. 370]. Эта хрестоматийная пушкинская оценка нашла отражение не

только в «Капитанской дочке», «Дубровском» и «Истории Пугачева», но и в

незавершенном романе «Вадим» М.Ю. Лермонтова, в «Повести о капитане Копейкине»

из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя, в сатирических картинах «бунташного века» из

романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного города». В литературе XIX века

эта тема реализуется через сословное противостояние, причем даже история бунта,

являющегося попыткой восстановить социальную справедливость и морально

оправданного автором, не допускает торжества бунтовщиков. Страх перед хаосом,

который сеет любой бунт, становится лейтмотивом повествования, отодвигающим на

периферию мотивы сострадания и социального реванша. Русской классической

литературой была заложена актуальная и сегодня традиция воспринимать бунт как

стихию, в которой «сила народного духа обращалась не на самосозидание

<...>, а на разрушение всего непонятного и чуждого этой стихии» [4, с.

138]. В литературе ХХ века сословное противостояние трансформировалось в

непримиримую классовую борьбу. В советском литературоведении и историографии не

было понятия «русский бунт» (гуманитарные науки в советское время решили

покончить с пушкинской «дворянский легендой о бессмысленном бунте» [7, с. 13]),

его заменило понятие «революция», и все повстанческие настроения оценивались

крайне тенденциозно, а лидеры крупнейших народных восстаний получили статус

предтеч революционного движения (ряд исследователей совершенно справедливо

говорит о «гипертрофии повстанческой тематики в советское время» [5, с. 4]).

Философская и художественная мысль русского Зарубежья, в противовес такому

подходу, сохраняла верность пушкинской концепции: «…бунт без всякого «во имя»

привел к пустоте, бессмыслице и звериному хаосу, а положительного,

органического ничего не оказалось» (Н. Бердяев) [3, с. 123]. Философское осмысление бунта без попыток обеления/очернения участников

Красной смуты октября 1917 года мы находим в таких знаковых произведениях, как

«Двенадцать» (1918) А. Блока, «Голый год» (1922) Б. Пильняка, «Взвихренная

Русь» (1927) А. Ремизова, «Белая гвардия» (1927-1929) М. Булгакова, «Жизнь

Клима Самгина» (1925-1936) М. Горького, «Тихий Дон» (1925-1940) М. Шолохова,

«Хождение по мукам» (1921-1941) А.Н. Толстого, «Доктор Живаго» (1957) Б.

Пастернака. Исторический аспект темы русского бунта также был актуален на

протяжении всего ХХ века. «Стенька Разин» М. Цветаевой, «Уструг Разина» В.

Хлебникова, «Стенька Разин», «Емельян Пугачёв» и «Иван Болотников» В.В.

Каменского, «Пугачев» С. Есенина, «Разин Степан» А. Чапыгина, «Степан Разин» С.

Злобина, «Я пришел дать вам волю» В. Шукшина – эти и другие произведения о

предводителях народных бунтов трактуют бунт как попытку обретения воли и

апофеоз своеволия. Народная воля, как правило, изображается как спасительное

начало, а лидеры повстанцев выступают выразителями лучших черт русского

национального характера. Лишь на исходе советского периода к русской

интеллигенции вновь, как и на заре ХХ века, приходит понимание воли как

антитезы свободы, как «неприятия власти при одновременном пренебрежении к

свободе человека» [10, с. 218]. В начале XXI века тема русского бунта вновь актуализируется в

отечественной литературе. Причин такой актуализации несколько: это и наследие

политической смуты 90-х годов ХХ века, и националистические бунты XXI века

(Кондопога, Манежная площадь, Пугачев, Арзамас, Бирюлево), и социальное

расслоение, особенно болезненно переживаемое молодыми людьми и порождающее

бунтарские настроения. Социокультурную ситуацию бунта рубежа XX – XXI веков

точно охарактеризовал А.С. Ахиезер: Бунт – это «результат скрытого накопления

дискомфортного состояния, возникающего в локальных субкультурах традиционного

типа, охватывающих один или множество локальных миров в большом обществе...

Бунт выступает как возмущение масс, перерастающее в беспорядки, неповиновение властям,

погромы, направленные против тех, кто в данном случае рассматривается как

носитель зла. Бунт является результатом конфликта большого общества и

локального мира» [1, с. 88–89]. Одним из романов, предложивших осмысление феномена русского бунта в XXI веке,

является «Санькя» (2006) Захара Прилепина. Два полюса бунта здесь –

оппозиционная партия «Союз созидающих» («локальный мир») и российские властные

структуры («большое общество»). Лидером «Союза созидающих», напрямую не

участвующим в бунте, но идейно его подготавливающим, является «философ, умница,

оригинал Костенко» [8, с. 7], «союзники» – это «его свора, его паства, его

ватага» [8, с. 9]. В этих образах легко угадываются члены

Национал-большевистской партии и ее лидер Лимонов-Савенко, но аллюзии на реальный

политический ландшафт России не мешают воспринимать роман как философское

осмысление бунта. В собирательном образе «союзников» очевидны отсылки и к животному миру («свора»), и к церковному миру («паства»), и к преступному миру (в романе

актуализируется одно из значений слова «ватага» – шайка). Следует отметить, что прием зооморфизма («лбы потные, глаза

озверелые» [8, с. 9]), используемый автором, ни в одной из сцен (даже в сцене

погрома) не становится единственным способом раскрытия сущности «союзников».

Для Прилепина важно то, что «союзники» – «непонятные, странные, юные, собранные

по одному со всей страны, объединенные неизвестно чем, какой-то метиной,

зарубкой, поставленной при рождении» [8, с. 10]. Писатель называет бунтовщиков

«безотцовщиной в поисках того, кому они были нужны как сыновья» [8, с. 145].

«Отец», к которому они все так стремятся, – это власть новой формации, которая

«обеспечивает сохранность территории и воспроизведение населения» [8, с. 192].

А «метина, зарубка», по мысли Прилепина, заключается в том, что «союзники»

«легко подставляются под удар, под множество ударов, в конечном итоге – жертвуя

собой, своими поломанными ребрами, отбытыми почками, пробитыми головами» [8, с.

147]. Для автора такая готовность к жертве – не пустое безрассудство, а

способность «держать ответ за всех – в то время, когда это стало дурным тоном:

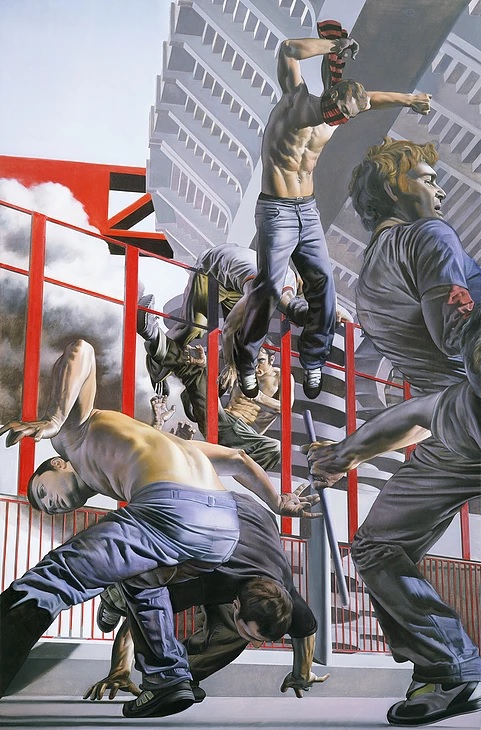

отвечать за кого-то помимо самого себя» [8, с. 147]. Важное место в создании образа бунтарей играет мотив крика. «Союзники» – это, прежде всего, «строй в семьсот глоток» [8, с. 11]. И с главным героем романа, Сашей Тишиным, «Санькей», мы начинаем знакомство в тот момент, когда «молодая пасть его уже была разинута в крике» [8, с. 10]. Характер лозунгов, выкрикиваемых «союзниками» («Рево-лю-ци-я!», «Мы ненавидим правительство!», «Любовь и война!», «Мы маньяки, мы докажем!» [8, с. 11–12]) не оставляет сомнений в том, что перед нами – бунтари, готовые от слов перейти к делу. Незаметное, неочевидное для власти начало бунта Прилепин показывает с помощью метаморфозы главного героя: «Саша кричал вместе со всеми, и глаза его наливались той необходимой для крика пустотой, что во все века предшествует атаке» [8, с. 10]. Ключевые сцены первой части романа – это описание погрома, устроенного

«союзниками» в Москве во время митинга оппозиции. По мере разрастания бунта и

выхода действий за рамки площади лозунги (да и в целом, осмысленная речь)

перестают звучать, остается только крик: «Все в округе вошло в ритм этого

крика, от крика раскачивались двери метро, в такт крику суетились серые

бушлаты, шипели рации, сигналили авто» [8, с. 11]. Речь нуждается в смысле,

крик несет только эмоции, причем эмоции, преимущественно, негативные – страх,

гнев, раздражение, отчаяние, но Прилепин неоднократно подчеркивает, что в крике

«союзников» есть вся гамма эмоций – от гнева до ликования («юная, ревущая от

счастья орава» [8, с. 14]). Крик бунтарей наполняется то раздражением (от

действий власти), то торжеством (от растерянности власти и бессилия перед лицом

бунтующей толпы). Хаос звуковой (крик) дополняется в картинах бунта хаосом

визуальным (растоптанные цветы, разбитые витрины магазинов, перевернутые

машины, раненые представители правоохранительных органов). Идейное содержание бунта «союзников» в первой части романа остается

непроясненным: бунтовщики выступают против власти в ее совокупно-обобщенном

понимании и оправдывают свои действия по отношению к конкретным ее

представителям неправедной сущностью государственных структур («Вы сами во всем

виноваты!» [8, с. 18]), конкретные политические цели не вложены в уста даже

предводителей бунта. Сочувствующие ценят в них чистую стихию бунта, не

отягощенную идейной надстройкой, «такой эстетический проект, интересный на фоне

воцарившейся тоски и смуты» [8, с. 74]. Но как только бунт, казавшийся

интересной, яркой идеей, становится жестокой, грубой реальностью, даже

сочувствующие отшатываются от бунтовщиков. Выражением общественного мнения

звучат слова случайной участницы митинга: «Вы же называете себя “Союз

созидающих”! Что вы созидаете? Вы созидаете раздор!» [8, с. 12].

В главе 6-й «союзники» представлены в лицах (Негатив, Костя Соловый,

Матвей, Яна), многим даны емкие характеристики, подчеркнуты положительные черты

личности, т.е. толпа бунтарей распадается на составляющие и парадоксальным

образом становится понятно, что ни в одном из «союзников» яркого

разрушительного начала нет. Стихия бунта подавляет личностное начало, вовлекает

в вихрь событий, как правило, противоправных. Прилепин объясняет это тем, что

«соединение энергетик со знаком “плюс” всегда было чревато взрывом, выплеском

бешеных энергий» [8, с. 159]. Т.е. глубинные причины личностной деструкции

скрыты в самой природе бунта: во время смуты действуют не люди, действует

толпа. Художественный образ бунта в романе З. Прилепина служит

иллюстрацией к актуальной концепции феномена толпы в социальной психологии: «Толпа создает сильное ощущение

правильности предпринимаемых действий. Обусловленные эмоциями способы действия

не оцениваются критически. Господствующая в толпе эмоциональная напряженность

увеличивает ощущение собственной силы и уменьшает чувство ответственности за

совершаемые поступки. Особую силу толпе придает наличие конкретных оппонентов»

[6, с. 55]. Соответственно, основная ценность личности – свобода – в толпе

обесценивается, толпа движима тягой к воле, понимаемой волюнтаристски. В романе

отчетливо обозначается ключевая для темы бунта в русской литературе антитеза

«свобода/воля»: «злая, ощеривающаяся энергия, пульсирующая внутри» [8, с. 303],

толкает «союзников» к радикальным действиям, имеющим националистическую

окраску: «Партия говорит нам: русским должны все, русские не должны никому.

Также партия говорит нам: русским должны все, русские должны только себе. Мы

хотим вернуть только то, что мы себе должны: Родину» [8, с. 331]. Это апофеоз

своеволия главного героя романа, Саши Тишина, видящего в себе воплощение

русского национального характера и, в силу превратно понятой партийной

идеологии, отказывающего своим оппонентам в праве на свободу. Саша Тишин «всегда легко себя чувствовал внутри гомонящей, разномастной

толпы, сразу становился ее малой, но цепкой составляющей» [8, с. 201]. Стихия

бунта органична для героя, поскольку в нем и в его ровесниках, выросших в

схожих социально-культурных условиях (безотцовщина, бедность, безработица,

низкий уровень образования) есть аксиологическая потребность в изменении

действующих в обществе норм и правил. П.В. Басинский, один из первых критиков

произведения, точно отметил, что «роман пронизан этой ужасающей смертной тоской

молодых людей по "честным" поступкам в атмосфере всеобщей лжи» [2]. И

данная аксиологическая потребность не может быть удовлетворена мирным путем:

Прилепин рисует общество с резким имущественным расслоением и неработающими

социальными лифтами, поэтому его герои выбирают в качестве формы самореализации

бунт. Писатель, не оправдывая героев, объясняет приверженность «союзников» к

националистической риторике тем, что данная идеология упрощает картину мира

(«Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Родина одна» [8, с. 114]) и

предлагает готовый рецепт решения социальных проблем – русский бунт. Помимо бунта как восстания толпы в романе представлен и индивидуальный

бунт Саши Тишина. Индивидуальный бунт зарождается как протест против унижения и

пыток в милиции, разрастается до личной мести представителю власти – судье и,

наконец, обретает форму борьбы с системой (руководство захватом задания

городской администрации). Этот бунт носит экзистенциальный характер, так как проистекает

из чувства богооставленности, заброшенности человека: «Саша смотрел в небо.

<…> Так никто на небе и не появился» [8, с. 174]. И этот индивидуальный

бунт близок и понятен читателю, в нем нет идеологической подоплеки, нет ложного

пафоса, этот восстание личности в защиту своих прав, бунт маленького человека

против государственной машины. Основной смысл русского бунта в романе «Санькя» – это восстание против

политической системы (энергию бунтарей усиливает наличие такого оппонента, как

его определяет Саша Тишин, «гадкое, нечестное и неумное государство» [8, с.

115]). Вместе с тем, идти вслед за оценками «союзников» в определении сущности

их бунта, значит заведомо сужать его значение. Описанный З. Прилепиным бунт –

это и восстание окраин против Москвы (почти у всех союзников – провинциальные

корни), и протест малообеспеченной части общества против социально успешных и

богатых людей (ненависть главного героя романа, Саши Тишина, к государству

систематически подпитывается подобными наблюдениями: «Одна эта машина стоит

столько, сколько моя мать не заработает за сто сорок лет. Она что, плохо

работает?..» [8, с. 268]), и сопротивление младшего поколения старшему («…от

вашего поколения не останется и слова, которое можно за вас замолвить. Труха

гнилая вы» [8, с. 267], – эти слова Тишина адресованы Безлетову и подобным ему

приспособленцам, пытающимся примирить капиталистические принципы и советскую

закваску), и природный катаклизм, противостоять которому общество не в силах

(«…приближается она [революция. – М.С.],

несущая жуть и ярость, – и никуда не деться уже» [8, с. 229]). Для Захара Прилепина исток народного бунта – обессмысливание жизни как

следствие потери нравственных ориентиров: «Нас случайно сквозняком согнало.

Революция приходит не сверху и не снизу – она наступает, когда истончаются все

истины…» [7, с. 262]. Вследствие такой трактовки бунт у Прилепина беспощадный,

но не бессмысленный. На первый взгляд, никакого результата ни индивидуальный

бунт Саши Тишина, ни массовые акции «союзников» не дают: лидеры «союзников»

убиты, Саша в финале романа готовится принять мученическую смерть как лидер

бунтовщиков, захвативших здание администрации, но Прилепин неслучайно оставляет

финал открытым: «все скоро, вот-вот прекратится, и – ничего не кончится, так и

будет дальше, только так» [8, с. 367]. Этот бунт – единственная форма диалога с

представителями власти, которая позволяет Саше Тишину и «союзникам» быть

услышанными, поэтому Прилепин не перечеркивает действия героев картиной

расправы с ними, а дает им возможность вкусить той воли, о которой они так

страстно мечтали. Утопичный финал (горстка «союзников» хозяйничает в

провинциальном городе на глазах у беспомощных представителей правоохранительных

структур) выполняет в романе функцию «урока царям»: по мысли писателя, в

отсутствии социально-экономических перемен и внятных политических шагов власти,

в «герои нашего времени» способны выдвинуться только бунтари, подобные

Саньке. Список литературы

1. Ахиезер

А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). –

Новосибирск, 1998. – Т. 2: Теория и методология. Словарь. 2. Басинский

П.В. Новый Горький явился // Российская газета. – 2006. – № 4066 (15 мая). –

[Электронный ресурс]: URL: http://www.rg.ru/2006/05/15/sanjka.html 3. Бердяев

Н.А. Бунт и покорность в психологии масс // Интеллигенция. Власть. Народ:

Антология. – М., 1993. 4. Кантор В.К. «...Есть европейская держава». Россия: трудный путь к цивилизации. – М., 1997. 5. Мауль В.Я. Социокультурное пространство русского бунта: дис. ... д-ра ист.наук. – Томск, 2005. 6. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб.: Питер, 2001. 7. Покровский

М.Н. Предисловие // Пугачевщина. – М; Л., 1926. – Т. 1. – С. 3–13. 8. Прилепин З. Санькя. – М.: Ad

Marginem, 2011. 9. Пушкин

А.С. Капитанская дочка // Полн. собр. соч. – Л., 1978. – Т. 6. 10. Соловьев В.М. Анатомия русского бунта. Степан Разин: мифы и реальность. – М., 1994.

Статья публиковалась: Пушкинские чтения-2014. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст [Текст] : материалы XIX международной научной конференции / Ленинградский гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. В. Н. Скворцова. Стр. 214-219

| ||

09.07.2019 г. | ||

Наверх | ||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК