Бестиарий сна Татьяны: от сказки к триллеру |

Анализ "сна Татьяны" из "Евгения Онегина" А.С. Пушкина.  Роман А.С. Пушкина «Евгений

Онегин» остается в центре внимания отечественной гуманитарной науки. Казалось бы, тщательно исследована каждая строфа романа, строки черновиков, эпиграфы

к главам, рисунки на полях рукописей и авторские примечания. Междисциплинарные штудии

касались вопросов психологии искусства, философии, семиотики. На стыке

искусствознания и литературоведения рассматривались аспекты изобразительности романа «Евгений

Онегин». Особый

исследовательский интерес

по-прежнему вызывает отдельный сюжетный

отрывок романа – сон Татьяны.[1] Пятая глава была начата в

январе Сновидение героини

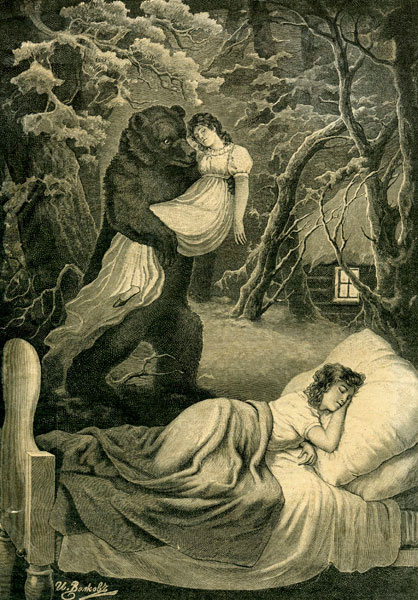

условно можно разделить на две части. В первых строфах (XI - XV) мы встречаем целую галерею сказочных образов (лес, мост, ручей, медведь, лесная

дорога, дом в лесу). И это вполне

объяснимо: Пушкину хорошо были известны сборники Левшина, Чулкова, Кирши

Данилова и другие фольклорные издания.[3] Сказочное

действо начинается весьма

символично: переходом героини через

«дрожащий, гибельный мосток» в иной, загадочный

потусторонний мир, в котором у Татьяны находится добровольный

помощник. Медведь, один

из главных персонажей русских народных сказок о животных, имеет двойственную

природу в фольклоре.[4] В святочных гаданиях образ соотносится с

брачной символикой; маска медведя участвует в свадебном обряде; яркая роль

отводится ему и в традициях ряженья.[5] Медведь,

приснившийся незамужней девушке, сулил ей скорую свадьбу и богатого жениха. На параллель между генералом

– мужем Татьяны и родственником Онегина, и медведем-кумом Онегина из «сна» обратил

внимание еще В.В.Набоков.[6]

Авторы «Онегинской энциклопедии» связывают тотемный образ и заглавного

героя романа с мотивами жертвенности, альтруизма, двойничества, подчеркивая в

пророческом контексте сна Татьяны

знаковые слова «здесь мой кум».[7] Во многих

сказках медведь – хозяин леса; он знается с нечистой силой, даже роднится с ней

(нередко медведь называется братом лешего). «Косматый лакей» в сновидении Татьяны долго преследует испуганную героиню, и, в конце концов, «мчит ее лесной дорогой» к заснеженному шалашу. Отметим, что «лесные»

эпизоды сна Татьяны (встреча героини с медведем, переправа через мостик)

неоднократно привлекали внимание художников и графиков. Так, например, в фондах

Всероссийского музея А.С. Пушкина хранится одна из работ Константина Коровина –

«Сон Татьяны» (1899), посвященная

строкам XV строфы. Традиция

иллюстрирования романа «Евгений Онегин» содержит обширный материал – яркие и

детальные изображения отдельных сцен.[8] Однако среди богатейшего наследия нам не

удалось обнаружить сюжеты второй, более живописной и усложненной части

«чудесного» сна Татьяны. Строфы XVI – XIX описывают иной мир, населенный уродливыми монстрами. Комментаторы романа,

подмечая идентичность изображенной нечисти у Пушкина и Босха, указывали на возможный факт непосредственного знакомства

автора с копией картины Мурильо «Искушение св. Антония».[9] Принимая во внимание изыскания

авторитетных пушкинистов, внесем некоторые уточнения и дополнения в сложившуюся

картину генезиса бестиария сна Татьяны. «Адские

привидения» в сновидении героини подчеркнуто зверопододобны. Эмблематические

животные, «ворон», «змей», «филин», «крысы», «петухи» встречаются в черновых

набросках пятой главы. Сохранилось несколько авторских вариантов первых строк XVII строфы. В каждом из них номинируют различные

животные: Там крысы в

розовой ливрее Там петухи в

цветной ливрее Там ворон в

голубой ливрее (V, 598)[10]

Или: Там

суетливый еж в ливрее (V,

598) Следующий вариант: Там змей в

очках, там еж в ливрее, Там филин на

крылатом змее. (V, 598)

Первоначально

автор использует традиционную для сказок демонологическую образность и мотив

превращения злых духов в животных. Но в «чудном сне» звери,

подобно людям, одеваются в

ливреи, носят очки. В окончательном варианте бестиарий значительно

трансформируется, являя

собой сплав культурных традиций

изображения адских тварей.[11] Изощренные

характеристики демонических сил широко представлены в западноевропейской

культуре.[12] Для

художественной системы средневековья

характерно сознательное утрирование нечеловеческой сущности нечистой силы.

Религиозные проповедники, монахи-писатели и светские художники намеренно пугали

читателя и зрителя, подробно расписывая отвратительный и мерзкий облик падших

ангелов. В

искусстве раннего средневековья Сатана и

его слуги изображались в виде различных зверей (волка, обезьяны, змеи). Но в

дальнейшем иконография самым причудливым образом совмещает в себе черты разных

животных. Такова эстетика зловещей красоты инфернальной галереи И. Босха, У.

Графа, Л. Бретона, А. Дюрера, А.

Шонгауэра, Н. Грюнвальда, Л. Кранаха.

Строфы

XVI-XVII возможно

представить в виде серии графических офортов. В поэтических строках

присутствуют движение, концентрация изображения, четкая композиция и, что

особенно сближает их с серийными тематическими офортами, скрытый авторский

подтекст. Образность чудищ тесно

связана с традициями европейского изобразительного искусства: галерея «шайки

домовых» ассоциируется инферналиями И. Босха, П. Брейгеля, Ж. Калло. И дело не

только в сходных чертах, которые были распространенным топосом в европейском

изобразительном искусстве. Мы имеем в виду общность манеры, графического

«языка» и стиля подачи материала. Фигуры

«адских привидений» линейно устремлены вверх, некоторые из них принимают

геометрические формы. Рога, борода ведьмы, остов, полужуравль, возвышающиеся

конструкции («рак верхом на пауке» , «череп на гусиной шее»), мельница – все

эти фигуры, словно зловещие тени, линеарно вытянуты в длину. Подобный

изобразительный принцип характерен для гравюр Ж. Калло,[13] искусство которого находилось в прямом творческом

«родстве» с фантасмагориями И. Босха и П. Брейгеля. Строфы

XVI, XVII, XIX можно соотнести с

экспрессивными образами серии «Капричос» (1797-1799), с гротескной манерой Гойи. Серия из 80 эстампов изображает

причудливых существ: птицы с человеческими головами, крылатые животные с

кошачьими лапами, оскаленные черепа, рога, когти, копыта, шипы… Устрашающие

своей неестественностью, чудища композиционно

группируются в угрожающую тучу, рой, круг. Подобно бесам

с офортов испанца, «шайка домовых» также находится в постоянном агрессивном движении –

«вертится», «пляшет», «машет». Безоговорочно

признать непосредственное знакомство Пушкина с наследием Гойи пока

затруднительно. Тем не менее актуальным остается вопрос об общих принципах стиля изображения и типологическом

сходстве образов.[14] Гротескная

манера Гойи и Пушкина, смелая игра со светотеневыми контрастами, сгущенная

эмоциональная окраска, широкий спектр семантической интерпретации подтверждают

это сближение. Фантастика

Пушкина изощренно соединяет несовместимые черты живого и неживого организма,

заставляет двигаться неодушевленные предметы. Эффект усиления монструозности

прослеживается от образа к образу, от строки к строке. Зловещие зооморфные «лики» бесов: Один в рогах с собачьей мордой, / Другой с

петушьей головой, / Здесь ведьма с козьей бородой / Тут остов чопорный и

гордый, / Там карла с хвостиком, а вот / Полужуравль и полукот (V, XVI)

сменяются невообразимыми чудовищами, каких может создать только фантазия,

свободная от каких-либо литературных штампов: Еще страшней, еще

чуднее: Вот рак верхом на пауке,/ Вот череп на гусиной шее/ Вертится в красном колпаке…(V, XVII). В

нашей памяти сами собой всплывают образы картин И. Босха. Рискнем

предположить, что в данном случае возникает

эффект «вторичного» восприятия. Знакомые, «заготовленные» нашей памятью

образы накладываются на пушкинские строки и диктуют типологию сопоставления. Так

возникает своеобразная литературная «иллюстрация», когда «словесный текст апеллирует к воспоминанию

картины, гравюры или другого произведения изобразительного искусства,

типологически близкого или хорошо знакомого автору и его аудитории».[15] Обостренный

интерес ко всему загадочному, необъяснимому, мистическому очевиднее всего можно

наблюдать в так называемые переломные периоды истории, например в России после

поражения восстания декабристов, или на рубеже XIX и XX веков, или, наконец, в

наши дни[16].

Сновидение Татьяны можно представить как

синопсис в жанре столь популярных сегодня

триллера или фэнтези. По законам действия обстановка постепенно нагнетается: героиня

убыстряет шаг, сказочный (волшебный) лес становится зловещим и опасным.

Внезапное появление «большого, взъерошенного медведя», направленное движение к

загадочной цели, таинственное

пожелание-указание «погрейся у него немножко», внезапное исчезновение страшного провожатого усиливают драматическое

напряжение, волнение и тревожное ожидание чего-то мистического, «ужасного» и «кошмарного». Место

действия в шалаше – небольшая площадка, где плотно сгрудились фигуры, выставленные на первый план, на авансцену. За

ними нет ничего, мир кончается… В отсветах коротких вспышек молний появляются

чудища: страшный «нечеловеческий»

уродливый мир, от столкновения с которым немеют чувства героини. Сцены

в замкнутом пространстве шалаша выстроены по принципу контраста. Татьяна узнает

«того, кто мил и страшен ей», а

пронзительная догадка («Он здесь хозяин… это ясно») окончательно представляет «героя нашего

романа» в образе таинственного существа. В дальнейших эпизодах демонизм героя усиливается до крайности,

возникает ассоциация с вампиром и другими «перерожденными», вечными скитальцами

двоемирия. Сон Татьяны, отображая всю сложность психологического

образа героини, в сознании и бытовом поведении которой уживались следование

архаичным традициям с «литературными» ситуациями, дает импульс к новым научным поискам,

сопоставлениям и находкам. У

всех гениальных творцов были свои выдающиеся предшественники. Но контрапунктную

силу, наиболее оригинальное выражение новые идеи обрели у гениев. И таким

бесспорным явлением в русской культуре по праву считается А.С. Пушкин. [1] Среди многочисленной литературы, посвященной анализу

сна Татьяны, назовем работы, в той или иной степени касающиеся темы данной статьи: Маркович

В. М. 1) О мифологическом подтексте сна Татьяны // Болдинские чтения -

Горький, 1981. С.69–81; 2). Сон Татьяны в поэтической

структуре “Евгения Онегина” // Маркович В.М.

Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы: Статьи разных лет. СПб.:, 1997.

С.8 – 29; Тамарченко Н. Д. Сюжет сна Татьяны и его источники //

Болдинские чтения. Горький, 1987. С. 107–

126; Гачев Г. “Попугай!” Черномор и

Сон Татьяны // Опыты: литературно - философский ежегодник. М, 1990. С.214–220; Фортунатов Н. М. Рассказ

и новелла в пушкинской романной системе // Болдинские чтения. Н. Новгород,

1994. С. 79– 87; Викторович В.А. Сон Татьяны // Онегинская энциклопедия /под общ.

ред. Н.И. Михайловой. В 2 т. Т .2.: Л-Я.

М., 1999. С. 519–521. К проблемам образности сна Татьяны мы обращались

ранее в статье: Камалова (Розина) И.В. Фольклорные

и литературные основы сна Татьяны в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин» //

Фольклор народов России: Фольклор и фольклорно-литературные взаимосвязи:

Межвуз. науч. сб. Уфа, 2000. С. 102–109. [2]См.: Иезуитова

Р.В. Глава пятая // Онегинская энциклопедия. Т.1.: А-К. М., 1999.

С. 275–281. [3] А.С. Пушкин увлеченно записывал народные сказки и

песни. По его замыслу, многие русские писатели собирали фольклор для сборника

братьев Киреевских. Подробнее см.: Акимова Т.М. Литература и фольклор // Фольклор народов РСФСР. Межвуз. науч. сб. Уфа, 1984. С. 100–112. [4] См.: Померанцева

Э. В. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975; Гура

А. В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997; Иванов В.В., Топоров В.Н. Медведь // Мифы

народов мира. Энциклопедия: в 2 т. /гл. ред. С.А.Токарев. М., 1992.

Т.2. С.128–130; Гура А.В. Медведь //Славянская

мифология. Энциклопедический словарь. М., 1995. С. 255–258 [5] См.: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники: (Опыт

историко - этнографического исследования). СПб., 1995; Иванов В.В., Топоров В.Н. Медведь // Мифы народов мира. Т.2. С.128–130;

Гура А.В. Медведь. С. 255–258. Культ

медведя развит на Верхней Волге и Новгородчине, на русском Севере; у эстонцев

и литовцев, хантов и манси, вепсов,

мордвы, коми. Подробнее см.: Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования

в области славянских древностей. М.,

1974; Киреев А.Н. Культ медведя в древних верованиях и отражение его в

фольклоре башкирского народа // Фольклор народов РСФСР . Межвуз. сб. Уфа, 1979. С. 133–137. [6] Набоков

В.В. Комментарий к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» /пер. с англ. СПб.,

1998. [7] Филипповский Г.Ю. Медведь // Онегинская энциклопедия /под общ. ред.

Н.И. Михайловой. В 2т. Т.2.: Л–Я. М., 2004. С.102–103. [8] Иллюстрации к роману «Евгений Онегин» появились в 1829 г. (художник

А.Нотбек, гравюры выполнили С. Галактионов, Е. Гейтман, А. Збруев, М. Иванов,

И. Ческий). О «книжной пушкиниане» подробнее см.: Три эпохи музея. [Электронный ресурс]. URL: http://www.museumpushkin.ru/archive/?c=3(режим доступа – свободный). Дата последнего обращения 06.04.2014. [9] См.: Бродский Н.А. Евгений Онегин. Роман

А.С.Пушкина. М., 1957. С. 241; Лотман Ю.М. «Евгений Онегин».

Комментарий//Лотман Ю.М. Пушкин.

СПб., 1995. С. 657. [10] Пушкин А.С. Полн. собр.

соч.: в 10 т. М.: Наука, 1977–1979. Т. V. С. 598. — Далее при

цитировании романа «Евгений Онегин» (т. V) в тексте будут указываться глава

(первая римская цифра) и строфа (вторая римская цифра). [11] Одним из первых отметил западноевропейский характер

нечисти в сновидении Татьяны В. Боцяновский в статье «Незамеченное у Пушкина» (Вестник литературы.

Пг., 1921. № 6/7. С. 2–4.) [12] См.

подробнее: Махов А.Е. Hortus daemonum. Словарь

инфернальной мифологии Средневековья и Возрождения. М., 2014.

С. 128–138 [13] См.

серию офортов Ж. Калло «Большие бедствия

войны» (1633), «Нищие» (1622); офорт «Два комедианта» (1622), гравюру

«Искушение Святого Антония». [14] О сближении стихотворения Пушкина «Бесы» с гравюрами Гойи размышлял Ю.

Карякин. См.: Карякин Ю.Ф. Пушкин и Гойя. //

Неделя. Приложение к газете Известия. 1975 № 23. С. 10–11. [15]Марченко Н.А. Структура

изобразительных образов в произведениях А.С.Пушкина//Пушкинские чтения в Тарту.

Тезисы докл. науч. конференции (13–14 ноября [16] О феномене нечисти в современной масскультуре см.: Секацкий А.К. Выбор вампира // Секацкий А.К. Прикладная метафизика. СПб., 2005. С. 120–189; Хапаева Д. Готическое общество: морфология кошмара. 2-е изд. М., 2008; Михайлова Т., Одесский М. Граф Дракула. Опыт описания. М., 2009; Головачева И. Опасные связи: человек и монстр в современной массовой литературе // Неприкосновенный запас. 2012. № 6 (86). С. 144–162. Публиковалось: Риторика бестиарности: сб. статей. Издательство Intrada, Москва, 2014. - С. 50-55 | ||

12.06.2016 г. | ||

Наверх | ||

Культуролог в ЖЖ

Культуролог в ЖЖ  Культуролог в ВК

Культуролог в ВК